Lionel Follet, « À propos du manuscrit d’Aurélien », » dans Recherches croisées Aragon / Elsa Triolet n° 1, 1988

Article de Lionel Follet, paru initialement dans Recherches croisées Aragon/Elsa Triolet n° 1, Annales littéraires de l’Université de Besançon/Les Belles Lettres, 1988, p. 85-101.

AVERTISSEMENT PRÉALABLE

L’article qui suit est caduc dans sa thèse principale : le manuscrit d’Aurélien que portent quinze cahiers d’écolier (aujourd’hui déposés à la BNF) n’est pas un manuscrit de premier jet, contrairement à ce que m’avait suggéré en 1986 une étude initiale menée sur microfiches. L’histoire complexe de l’écriture d’Aurélien présente encore de vastes zones d’ombre. Mais on sait du moins, depuis la publication par Corinne Grenouillet de la correspondance Aragon – Albert Béguin (RCAET n° 4, 1992, voir p. 280-283), que le roman fut entrepris dès la fin de 1940 à Carcassonne, et qu’il subit certainement de nombreux remaniements ultérieurs.

Je reproduis tout de même l’article, à la fois pour les éléments descriptifs valables qu’il comporte, et parce que c’est l’occasion d’y joindre cette nécessaire mise au point.

Lionel Follet

À propos du manuscrit d’ Aurélien

Lionel FOLLET, Université de Franche-Comté

____________________________________________________

Ce compte-rendu d’un exposé présenté au Fonds Elsa Triolet-Aragon, le 25 avril 1986, intègre une partie de la discussion qui a suivi.

Précisions liminaires.

Il ne s’agit ici que d’un survol rapide : quelques jalons après un premier examen des documents.

J’ai travaillé non sur le manuscrit lui-même (qui se trouve dans une collection privée), mais sur les microfiches qui en ont été faites, et les photocopies tirées de celles-ci. Les conséquences en sont :

– une difficulté accrue de déchiffrement par rapport à l’original.

– la perte d’une quantité non négligeable d’information : par exemple, les différences éventuelles de couleur des encres pourraient permettre une datation relative des ratures.

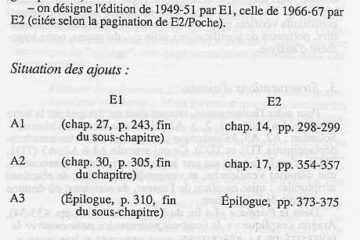

Je n’ai travaillé que sur les relations du manuscrit à la première version publiée, sans prendre en compte la réécriture ultérieure pour les Œuvres romanesques croisées, – qui bouleverse la chronologie (1922-23 au lieu de 1921-22, Aurélien vieilli de deux ans…) et détruit tout l’appareil des références externes1. Problème passionnant et non résolu, mais évidemment ultérieur au manuscrit. Les références ci-après à des numéros de chapitres renvoient donc à la première version.

Discussion. Michel Apel-Muller témoigne qu’à une question posée jadis sur les raisons de ce bouleversement chronologique, Aragon n’avait répondu que par l’irritation…

Il aurait déclaré une autre fois qu’il avait voulu ainsi rétablir la date réelle des événements vécus que le roman réécrit. C’est très discutable : si le séjour à Giverny est bien du printemps 1923, le vernissage Picabia remonte au 12 décembre 1920, – et il n’y a plus guère de dadaïstes en 1923…

Le manuscrit, description succincte.

Il est écrit sur une quinzaine de cahiers d’écolier (ceux-là même qu’Aragon témoigne avoir enterrés dans la “combe” au-dessus de St Donat, aux jours du débarquement de juin 1944 ; il n’y manquait que l’épilogue, qui sera écrit entre les deux débarquements). Il faut noter que ces cahiers sont une pratique rare pour Aragon (mais courante chez Elsa Triolet).

Seuls les rectos sont remplis (pages de droite du cahier ouvert) ; les versos (pages de gauche) sont réservés pour des ajouts éventuels à la page de droite voisine.

Le total, sauf erreur, représente 746 feuillets, dont 49 sont écrits au verso, soit 795 pages écrites, tout ou partie. Les ajouts sont en effet souvent brefs, une ou quelques lignes ; bien entendu, on trouve aussi des ratures et ajouts supra- ou infra-linéaires dans les rectos.

Sans m’attarder aux problèmes de graphie, je dirai que, même à travers les microfiches, il est assez émouvant de suivre l’écriture en acte : la vitesse qui s’accroît jusqu’à des mots à peine terminés ; le tracé pâli peu à peu, puis brusquement plus épais quand le stylo a été rempli ; parfois un changement net de graphie, signalant la fin d’une campagne d’écriture, et la reprise ultérieure…

Le phénomène qui frappe le plus tient aux différences considérables d’espacement. Ce sont des cahiers “écolier”, réglure “Seyès”, mais Aragon tantôt suit les lignes, tantôt resserre beaucoup son écriture (verticalement et horizontalement) : le rapport de longueur entre manuscrit et typographie doit varier au minimum du simple au triple. D’où une hypothèse : la pénurie de papier sous l’Occupation aurait pu amener Aragon à économiser, par exemple en fin de cahier ?

La discussion, avec Renate Lance, Suzanne Ravis, Michel Apel-Muller, conduit à écarter cette hypothèse. Les Incipit

mêmes variations existent dans bien d’autres manuscrits (La Semaine sainte, par exemple) ; il faut donc y voir plutôt une relation particulière au support graphique, une manifestation en acte du “bonheur d’écriture”…

De la graphie à l’écriture.

Quel témoignage sur l’écriture ce manuscrit nous offre-t-il, à partir et au-delà de la réalité graphique ?

Un premier constat s’impose : on est le plus souvent déçu dans l’espoir qu’il puisse (à travers une rature, un ajout) garder trace de l’émergence d’une image prégnante, voire d’un paragramme, – témoigner donc matériellement du “degré de conscience” du scripteur. Des pages entières, et même des cahiers, semblent couler de source, sans la moindre rature. Les chapitres vraiment retravaillés sont l’exception, non la règle. (Voir les chiffres supra : les versos employés concernent moins d’un feuillet sur quinze). On a donc bien l’impression d’une écriture de premier jet.

Il faut examiner une objection immédiate (formulée déjà par Bernard Leuilliot dans la discussion sur Théâtre / Roman ) : avons-nous vraiment le premier manuscrit, n’est-ce pas déjà une mise au net à partir de “pré-brouillons“ (même réduits à quelques mots, à quelques lignes griffonnées…), détruits ensuite ?

Je crois pouvoir répondre qu’il s’agit bien du premier jet, du premier geste d’écriture, – à partir de multiples indices, souvent minuscules, mais dont l’accumulation emporte la conviction.

(1) La graphie elle-même, souvent rapide, bousculée, aussi hâtive que celle des “écritures automatiques” que nous avons conservées. « La pensée se fait dans la bouche », disait Tzara à l’époque dada : ici la pensée semble naître “au bout de la plume”, et presque plus vite qu’elle.

(2) Les fautes d’orthographe (tantôt corrigées aussitôt, tantôt négligées). Elles sont rares, mais il y en a. Or Aragon savait son orthographe, et les eût évitées dans une mise au net. Et l’on relève précisément les inadvertances que commet celui qui écrit vite sans se relire : accents circonflexes oubliés (imparfaits du subjonctif, « maître d’hOtel », « il avait dU ») ; faux accords de proximité (« L’entrée de ces gens l’avaiENT mis à la porte ») ; hésitation sur des doubles lettres (« puLuLLement », « marroNier ») ; etc.

Discussion. Michel Apel-Muller insiste sur la force de cet indice, en rappelant combien Aragon était sourcilleux, voire pédagogiquement conservateur, en ce domaine.

(3) Des lapsus (entraînant le plus souvent une rature immédiate) ; par exemple :

– mots oubliés et repris en ajout supra-linéaire :

juste avant que Rose

j’avais quinze ans , dit-elle

– ordre des mots : « il avait promis LUI de ne rien dire » (sans virgules) ; « lui » est supprimé dans le texte définitif.

(4) Des ratures forcément immédiates, car elles interrompent une structure syntaxique commencée et abandonnée dans le mouvement même de l’écriture ; par exemple, au chapitre 37 :

Il y a une passion si dévorante qu’elle ne peut se décrire. Elle mange qui la contemple. [ ELLE EST LE TOURBILLON OÙ S’ANÉANTIT ] Tous ceux qui s’en sont pris à elle s’y sont pris.

Car l’amour […] meurt […] dans les convulsions, et [ C’EST À ] qui lui a laissé prendre la force de souffrir est pis qu’un meurtrier.

(5) Des ratures encore plus probantes, car elles touchent à la genèse de la fiction :

– Bérénice tutoie constamment Blanchette (alors qu’elle dit tantôt « tu » et tantôt « vous » à Edmond, dont elle est pourtant la cousine). Mais une fois, au chapitre 31, le « Tu sais » qu’elle lui adresse apparaît en rature sur « Vous savez », inadvertance du premier jet.

– au chapitre 45, Aurélien, après avoir vu les nageurs de Noël, revient chez lui « à travers le boulevard St Michel [ LES ÉTUDIANTS QUI ] désert d’étudiants » : le quartier Latin appelle mécaniquement l’image des étudiants, puis Aragon s’avise qu’on est à Noël ; la rature, au fil de la plume, est forcément immédiate.

– au chapitre 6, arrive chez Mary de Perseval « une demoiselle [ ROUMAINE ] » (ou, moins probablement, ROMAINE), – adjectif remplacé aussitôt par « grecque » ; quelques lignes plus loin, elle est nommée « Mlle Agathopoulos », donc d’un nom qui ne peut être que grec : là encore, la rature est immédiate2, on voit naître le personnage, d’abord inventé, puis baptisé (j’y reviendrai).

Discussion. Michel Apel-Muller parie pour la leçon initiale « roumaine » plutôt que « romaine », – à cause de la belle étrangère qui fut le “pilotis” réel de Catherine Simonidzé (Les Cloches de Bâle), et de sa résurgence tout au long de l’œuvre.

(6) Enfin, des ratures différées, supposant un retour en arrière de plusieurs pages ou de plusieurs chapitres, – mais prises en compte dans la suite de l’écriture : Aragon s’avise d’un changement nécessaire “en amont”, l’opère, puis reprend au point où il en était resté, en intégrant dès lors ce changement.

Par exemple : aux chapitres 3 et 5, Mme Barbentane s’appelait d’abord « Jacqueline », prénom raturé mais encore lisible sous celui de « Blanchette », qu’elle porte d’emblée à partir du chapitre 6. Ce qui l’inscrit (avec un suffixe dépréciatif) dans le réseau des femmes qu’Aurélien pourrait aimer (selon son idéal, une femme « blanche et luisante comme un caillou bien lavé »…) ; – ce qui, surtout, renvoie à la fin des Beaux quartiers, où elle apparaît fugitivement (fille du vieux Quesnel), et déjà prénommée « Blanche » (une fois) : Aragon a dû se le rappeler avec retard…

(Tout ceci n’est qu’un simple échantillon ; on retrouvera de nombreux exemples analogues dans la suite de cette étude).

Un seul indice pourrait contredire l’hypothèse d’un manuscrit de premier jet ; on lit au cahier 9, en haut du fo 24 ro (= chapitre 54) :

yeux. Le sang lui bat. Elle va venir. Comment ne viendrait-elle pas ? Il se refuse à croire […]

Et au folio suivant (25 ro), exactement le même début de page, raturé et remplacé par la suite normale du texte après le fo 24 ro. À première vue, cela pourrait suggérer qu’Aragon, mettant au net un pré-brouillon, s’est trompé et a recopié deux fois la même page. Mais cette hypothèse supposerait une coïncidence exacte, à un mot près, des débuts et fins de pages dans l’éventuel prébrouillon et dans le cahier que nous avons, ce qui n’est guère vraisemblable. Il est beaucoup plus simple de supposer (suggestion de Renate Lance) qu’Aragon, terminant le fo 23 ro, tourne deux feuillets par mégarde, écrit deux lignes au fo 25 ro, puis s’aperçoit de son erreur, les rature et les recopie au fo 24 ro, où il poursuit normalement son écriture.

Donc tout semble confirmer que nous avons ici vraiment un manuscrit de premier jet, illustrant, pour ce roman, l’extraordinaire aisance d’écriture d’Aragon. Au-delà de l’écriture automatique (qu’il n’a pas inventée, on le sait, ni vraiment pratiquée avec prédilection…), on vérifie la prodigieuse facilité attestée par tous les témoins (Breton, par exemple, à propos du Traité du style). On rejoint aussi son propre témoignage dans les Incipit : « Je crois encore qu’on pense à partir de ce qu’on écrit, et pas le contraire », cette phrase est bien proche de la formule provocatrice de Tzara déjà citée. Et quand Aragon affirme : « Comprenez-moi bien […] je n’ai jamais écrit mes romans, je les ai lus » (Incipit, p. 47), ce n’est pas coquetterie, il faut l’entendre à la lettre : je les ai lus en train de naître, à la vitesse même de ma plume…

Je dis bien : pour ce roman. Ceux de la dernière période posent de tout autres problèmes, et témoignent d’une pratique scripturale très différente3. Et pour revenir à la discussion avec Bernard Leuilliot, il n’est pas question de nier le travail immense qui a précédé le premier geste d’écriture, “travail” de toute une existence : de cela, qui est sans doute l’essentiel, nous n’avons, à jamais, nulle trace. Donc il est bien vrai que l’étude de la genèse reste une recherche forcément déceptive : même si nous saisissons le tout premier brouillon, il manque tout ce qui l’a précédé et qui le conditionne.

Les leçons du manuscrit.

Même s’il est le plus souvent, par sa perfection immédiate, le désespoir du chercheur, il autorise pourtant un certain nombre de constatations intéressantes.

(1) Les corrections purement “stylistiques” sont évidemment très rares, d’après tout ce qui précède. Voici pour mémoire un minuscule exemple ; au chapitre 27, Aragon écrit d’abord, à quelques lignes d’intervalle :

° Et Lulli en personne plus Ollé que jamais

° la dame du vestiaire, plus maigre que jamais

puis il supprime cette double banalité :

° plus Ollé que nature

° qui est à son plus maigre

(2) On trouve çà et là des ajouts limités, d’une ou quelques lignes (supra-linéaires, ou au verso voisin) :

– précision accrue de la description, détails “vraisemblabilisants”… :

Il y avait un percolateur derrière le bar d’acajou à applications de cuivre, et la caissière rêvait dans ses frisettes et la poudre de riz

(ch. 34)

– souci de ménager une transition :

“Tu as une cigarette ?” demanda Simone. Leurtillois sortit son étui d’or. Et d’un geste du poignet, tandis que Simone tapotait la sienne, offrit ses Lucky Strike à Decœur. Ils tirèrent en silence les premières bouffées, puis : […]

(ch. 11)

(3) Plus intéressants sont les ajouts qui rappellent un réseau d’images prégnantes, plaquent un accord, éveillent un écho, ce qui touche au versant poétique de l’écriture. Ainsi, au chapitre 11, un long passage dont voici les limites : « – C’est moi qui vais m’apitoyer […] je saurai où me renseigner… », et qui mêle à l’évocation des multiples amies d’Aurélien et de la jalousie du docteur Decœur, les images essentielles du regressus ad uterum et de la noyade en Seine, en écho au leitmotiv déjà apparu de « l’M veineux ».

Ajout

(4) On peut essayer de généraliser : quels sont les passages les plus raturés, les plus retravaillés ? Il semble que ce soit beaucoup plus souvent les chapitres qu’on pourrait nommer “référentiels”, par opposition aux chapitres “poétiques”. Partout où apparaissent les grandes images fondatrices (les Dianes chasseresses, l’Inconnue de la Seine, les flammes de Pentecôte…), l’écriture semble presque toujours couler de source, sans une hésitation.

En revanche, tout ce qui donne au roman son arrière-plan sociologique, la complexité des milieux, des événements imbriqués, toute une cohérence “factuelle” complexe à mettre en place, – tout cela suscite bien plus fréquemment ratures et réécriture. Par exemple :

– le repas chez les Barbentane (ch. 17), où se mêlent plusieurs niveaux : la relation établie, à travers les parents d’Edmond, avec Les Beaux quartiers, cet aspect balzacien de l’écriture du Monde réel ; – les ambitions politiques du sénateur Barbentane, qui réapparaîtront plus loin ; – la confrontation entre Esther Barbentane, catholique rigide, et sa bru Blanchette, protestante ; etc. Tout cela s’organise à travers des reprises complexes, des ajouts entremêlés (soulignons à cette occasion qu’Aragon enrichit souvent, mais ne supprime presque jamais).

– de même, au chapitre 76, les obsèques de Paul Denis, les démêlés du groupe avec Zamora.

– de même encore, au chapitre 77, la déconfiture financière provisoire d’Edmond Barbentane (ainsi qu’auparavant, des retouches dans divers passages consacrés à ses affaires).

On pourrait poursuivre, ce ne sont que quelques exemples4.

(5) Il y a des reprises non immédiates, des retours en arrière de plusieurs chapitres, mais intervenus en cours d’écriture et non après l’achèvement d’un premier jet, puisque la variante apparue en ajout est relayée ensuite directement dans le texte (voir supra le prénom Jacqueline / Blanchette). Dans le mouvement même de l’écriture, Aragon revient en amont pour ménager des amorces qui lui paraissent nécessaires à ce qu’il est sur le point d’écrire. Par exemple :

– à Giverny, quand Bérénice vient de quitter Paul Denis, il se souvient brusquement qu’une nuit elle lui a dit : « Tu ne peux pas savoir comme c’est merveilleux, un homme qui a ses deux bras ! ». Un peu plus tard, il a l’indélicatesse de le raconter à Aurélien. Ces deux passages (ch. 68 et 75) sont des ajouts horstexte. Mais au chapitre 79, Aurélien à son tour répète cette phrase à Blaise et Marthe, dès la première écriture : c’est donc bien à ce moment qu’a surgi l’épisode, imposant le double retour en arrière.

– un exemple capital concerne l’oncle Blaise et la tante Marthe, qui n’avaient pas été prévus avant le chapitre 40 (où Aurélien conduit Bérénice chez eux) : tous les passages précédents où ils apparaissent sont des ajouts, de longueur croissante à partir du début :

° (ch. 4, quelques lignes) leur présence aux obsèques des parents d’Aurélien.

° (ch. 16, quelques lignes) Aurélien renonce à leur rendre visite pour aller à la piscine.

° (ch. 22, ajout plus long) Armandine chez Aurélien ; première allusion au tableau de l’oncle Blaise.

° (ch. 36, très long ajout sur deux versos successifs) Bérénice chez Aurélien, qui lui présente le tableau.

L’exemple est doublement passionnant : car ici encore l’introduction de ces personnages non prévus initialement resserre le lien avec le cycle du Monde réel (Blaise d’ Ambérieux apparaît dans Les Voyageurs de l’impériale) ; tandis que le projet pictural de l’oncle Blaise inscrit “en abyme”, au centre du roman, le projet scriptural que celui-ci veut accomplir : « Personne n’a jamais su peindre quelqu’un qui vraiment ne fait rien… »

– de même le personnage de Jean-Frédéric Sicre, le musicien dadaïste ami de Paul Denis, à peine esquissé dans le premier jet du manuscrit, est étoffé par des ajouts ponctuels à partir du chapitre 60 (la pièce de Cocteau). Il sera encore enrichi par la suite, dans quelques passages de l’édition que le manuscrit n’atteste pas du tout (ch. 6, 41…).

(6) On repère en effet quelques ajouts ultérieurs comme celui- ci : des passages du texte définitif totalement absents du manuscrit, donc apparus soit sur un tapuscrit intermédiaire, soit sur épreuves5.

Par exemple, au chapitre 8, le passage qui décrit une librairie tenue par deux femmes, rue de l’Odéon (c’est évidemment la Maison des Amis des Livres, d’Adrienne Monnier), est déjà un ajout d’une demi-page sur un verso. Mais la mention du livre de Paul Denis, Défense d’entrer, n’y figure pas encore, non plus qu’une allusion de Mary de Perseval au même recueil, au chapitre suivant ; l’une et l’autre n’apparaissent que dans le texte édité.

Mais au total, ces additions témoignant d’une reprise ultérieure du texte avant l’édition sont en nombre très limité.

(7) Le travail sur les noms propres est particulièrement intéressant. Même quand il s’agit de comparses, de silhouettes, ils sont très souvent raturés, et très soigneusement, comme si Aragon ne voulait pas qu’on puisse lire leur premier état (le premier nom des « Vanhout », par exemple, au chapitre 63, est indéchiffrable). On a l’impression très nette que le personnage naît avant son nom, trouvé ensuite par tâtonnements. Les exemples pullulent, on n’en retiendra que quelques-uns.

– au chapitre 41 (vernissage Zamora), le directeur de la galerie, « qui s’appelle Marco-Polo comme vous et moi », n’est ainsi nommé que dans des ajouts ; il le sera in-texte au chapitre 49. (On sait que le “pilotis” de ce chapitre est le vernissage Picabia à la galerie Povolozky en décembre 1920).

– au banquet des Anciens Combattants (ch. 52), « Husson- Charras » vient en rature soigneuse sur un premier nom peu lisible : « Husson-Chessel » ou « Charcel » ou « Chassel » ou « Chancel », – ce qui de toute façon confirme le paragramme qu’on peut lire sous le nom de cet ancien “chasseur” de femmes…

– il est passionnant de constater que le peintre Claude Monet devait être d’abord un personnage fictif : son nom réel est rétabli en rature sur quelques lettres illisibles : « Claude Mo [ NNIER ] » ? ou « Mo [ RNAY ] » ? (ch. 64 et 66) ; puis il apparaît d’emblée au chapitre 68.

– enfin le nom de Rose Melrose est raturé dans tout le début du roman, sur un premier nom illisible6 ; et l’on trouve ensuite (ch. 40) ce portrait acide que fait d’elle la tante Marthe :

Et puis pas de l’eau de bidet, l’accent qu’elle avait… Elle s’appelait Amalia Rosenblatt… Une putain [ ? ou petite ?] luxembourgeoise… on disait luxembourgeoise pour être poli

texte initial, qui devient après corrections :

[…] l’accent faubourien qu’elle avait… Elle s’appelait Amélie Rosier… Il l’appelait Mélie, le niais… D’où Rose Melrose…

On sait que le “pilotis” de Rose Melrose était l’actrice, non pas luxembourgeoise mais belge, Ève Francis, épouse de Louis Delluc, et qui semble avoir tenu une certaine place dans l’imaginaire d’Aragon vers 1920 (avec Breton, il lui dédie un texte écrit en collaboration, «Le démon du foyer» ; et le poème «Scène de la vie cruelle» dédié à Delluc dans Le Mouvement perpétuel brocarde cruellement une jalousie semblable à celle de Decœur). Ève Francis vivait encore à la parution d’Aurélien (elle est morte en 1980), et peut-être le rapprochement eût-il été trop facile…

Discussion. Michel Apel-Muller et Suzanne Ravis soulignent une autre raison, manifeste, de cette correction ; le nom « Amalia Rosenblatt », en 1942-44, présentait le risque majeur d’une lecture antisémite.

(8) Enfin, quelques variantes viennent tout de même combler le chercheur, en confirmant des hypothèses antérieures.

– l’image d’Aurélien se peignant, qu’on pourrait croire un pur détail vraisemblabilisant, revient plusieurs fois. Elle est écrite d’emblée au chapitre 1 : « Il passa ses doigts longs dans ses cheveux frisés, comme un peigne », en contexte immédiat des Dianes chasseresses, – ainsi qu’au chapitre 38 : « Il avait été se mouiller les cheveux, se peigner… pourquoi ? », en relation cette fois avec l’Inconnue de la Seine.

Mais deux autres occurrences, intermédiaires, sont des ajouts ; au chapitre 28 : « Il passa ses doigts dans ses cheveux pour les peigner », et au chapitre 36 : « Il striait ses cheveux mouillés avec le peigne de fer », – ce dernier combiné avec celui du tableau de l’oncle Blaise. Ratures précieuses, car elles confirment la claire intention du scripteur d’enrichir ce réseau, d’instaurer un leitmotiv.

– au Casino de Paris (ch. 24), Aurélien regarde Bérénice de dos, « avec ses bras imparfaits et charmants, [ la nuque ] < l’épaule > mordue par la fleur d’or comme par un insecte ; la nuque où les cheveux coupés accentuaient le sentiment qu’il avait de faire une chose défendue » : biffure non immédiate, car la substitution est supra-linéaire ; « la nuque mordue » était de premier jet. Ce repentir aussi est capital, qu’il atténue un texte jugé trop brutal, ou qu’il corrige un lapsus révélateur : car l’image s’inscrit dans le réseau essentiel du regard que porte l’homme prédateur sur la nuque de la femme transformée en « animal », en « bête à courber » (ch. 16)7.

– j’achèverai sur une dernière correction, peut-être la plus précieuse, et qui est aussi l’une des très rares suppressions. Au Bar de la Paix (ch. 30), quand « L’idée de la maternité » (impossible) envahit douloureusement Bérénice, on lit dans le manuscrit deux phrases écrites, puis biffées :

“Moi aussi, dit-elle, j’ai ma guerre…”

Il devait souvent repenser à ce mot-là.

Passage supprimé parce qu’il faisait manifestement Aurélien trop lucide, – lui qui, jusqu’à l’épilogue, ne saura jamais deviner ce drame de Bérénice.

Aragon raye ces deux lignes un peu comme Bérénice, ayant évoqué précisément les enfants, rature et noircit patiemment tout un paragraphe de sa lettre à Aurélien (ch. 50), où n’émergent que « des l ou des f, les boucles d’un secret » : il est difficile de ne pas reconnaître dans ces l ou ces f la trace des mots « fils » ou « fille » ; – de même qu’il est passionnant de voir Aragon reproduire, dans sa propre fiction, ce geste du scripteur effaçant un premier mouvement trop sincère, et cette difficulté à déchiffrer les palimpsestes qu’éprouve si souvent le chercheur devant son manuscrit.

Discussion. Michel Apel-Muller rappelle que ce problème de la stérilité fut aussi, dans le réel, celui d’Elsa, vécu très douloureusement dans les années de l’immédiat avant-guerre.

Pour conclure.

Ce ne sont là que quelques prémisses d’une recherche qui devrait être poursuivie :

– recherche sur la graphie, visant à préciser les lectures difficiles, à délimiter si possible les segments correspondant à une “campagne” d’écriture, à fixer peut-être la contemporanéité de certains ajouts…

– et surtout recherche approfondie sur l’écriture, la genèse du texte, au-delà des quelques indications que j’ai données.

Sans revenir sur l’aisance souveraine dont témoigne cette écriture, si souvent de premier mouvement, je dirai qu’elle est assurément l’aboutissement d’une expérience scripturale amassée dans les trois romans précédents : maîtrise accrue de l’écriture réaliste (le manuscrit des Beaux quartiers apparaît beaucoup plus travaillé, recomposé, rapetassé…), mariée ici à une écriture poétique toute nouvelle.

Et sans doute faut-il évoquer aussi les circonstances de la guerre, de l’illégalité, à Dieulefit, à Lyon, à Saint-Donat, avec l’urgence du combat clandestin, le danger quotidien, mais aussi les loisirs paradoxaux, cette tranquillité dont témoigne Aragon lui-même, dans sa préface aux ORC. – Tout cela semble s’être conjugué dans le bonheur d’écriture très particulier qui frappe d’emblée le lecteur d’Aurélien.

Principaux éléments de la discussion

non intégrés ci-dessus.

– Michel Apel-Muller témoigne de l’existence d’un autre manuscrit, mais refait a posteriori, selon l’aveu privé d’Aragon lui- même. Celui dont le Fonds possède les microfiches est bien le vrai. Quant à d’hypothétiques brouillons préalables, Aragon n’en usait guère…

– Le bonheur d’écriture particulier à Aurélien lui paraît lié aussi au “référentiel” évoqué : Aragon retrouve son passé dadaïste et surréaliste (avec une liberté d’esprit manifeste), et d’autre part il recrée de loin (comme dans bien des poèmes de la même époque) les images de Paris dont la guerre l’exile.

– Renate Lance apporte un témoignage capital sur le manuscrit, qu’elle a eu en mains lors du microfichage : il y a non seulement les cahiers d’écolier, mais çà et là des feuilles libres de plus grand format, pliées et insérées à l’intérieur de ces cahiers : c’est le cas par exemple du chapitre 1. – Ce qui pose sous un jour tout à fait nouveau le problème des ajouts, et fait souhaiter encore plus vivement l’examen du manuscrit lui-même.

(Il ne semble pas qu’on doive pour autant récuser le témoignage d’Aragon dans les Incipit, et supposer que le chapitre 1 n’ait pas été écrit en premier. Mais on mesure l’intérêt qu’il y aurait, par exemple, à vérifier le statut du chapitre 37, celui du “goût de l’absolu”…).

– Suzanne Ravis évoque un témoignage de Jacques Baron : dans ses errances parisiennes, au temps du Surréalisme, Aragon racontait des histoires que plus tard on retrouvera textuellement dans les romans du Monde réel : ce qui implique une existence imaginaire préalable de ses fictions, et conduit à nuancer la formule des Incipit : « je n’ai pas écrit mes romans, je les ai lus ».

– Renate Lance rappelle à ce propos l’importance de ce qu’on a nommé, chez Hugo, “l’oralité intérieure” (Journet et Robert), et le conseil qu’il donnait aux écrivains : “Raturez d’abord dans votre tête”, conseil qu’il était le premier à suivre. Aragon écrit de même.

– Suzanne Ravis souligne l’intérêt qu’il y aurait à fixer très précisément les dates et les lieux d’écriture d’Aurélien, chapitre par chapitre, de 1942 à 1944, de Nice à Dieulefit, Lyon, Saint- Donat : ainsi, les étranges « boues glaciaires » qu’Aragon prête à la Seine semblent bien renvoyer à la réalité du Rhône, pendant un hiver lyonnais.

– Jean Peytard insiste sur la problématique de l’écriture d’Aragon telle qu’il la formule dans les Incipit, et telle qu’on la saisit dans ses manuscrits ou ses réécritures. Il n’y a ni “inspiration”, ni sens “premier”, ni plan pré-établi, mais prégnance d’un certain signifiant (voir la référence à Roussel) ; écrire, c’est se confronter au langage dans sa matérialité graphique : c’est là que réside le sens profond de la formule des Incipit.

– Jean Peytard souligne enfin l’importance du travail sur les noms propres (voir l’exemple de Proust dans Les Plaisirs et les jours) : pourquoi tant d’hésitations, sur des termes aussi peu motivés linguistiquement ? Cette recherche sur la matérialité graphique et sonore des noms propres ne peut être gratuite, elle conduit à interroger les réseaux où ils s’inscrivent.

1. Cf. Wolfgang BABILAS, «Madame ma Mémoire, vous m’en faites de belles !», Silex, no 8 / 9, pp. 95-102.

2. C’est un cas où l’on aimerait voir la couleur des encres dans le manuscrit original : car la graphie de « grecque » (supra-linéaire), d’un tracé identique au contexte, est tout de même un peu plus pâteuse. Mais cela peut s’expliquer par le fait que le mot est plus serré, entre les lignes…

3. Voir, dans ce même volume, l’étude de Nathalie LIMAT-LETELLIER sur Théâtre / Roman ; et, d’autre part, le témoignage de Jean RISTAT.

4. J’avance ici, avec un peu d’hésitation, une impression qui exigerait d’être vérifiée : il semble souvent, dans un chapitre retravaillé, que ratures et ajouts sont plus fréquents au début qu’à la fin : la raréfaction progressive des variantes introduites confirmerait une reprise immédiate plutôt qu’ultérieure ; à mesure que le chapitre avance, Aragon revient en arrière pour les modifications qui s’avèrent nécessaires, mais la suite du chapitre les intègre aussitôt.

5. Peut-être l’un ou les autres ont-ils été conservés par les Éditions Gallimard ? Il serait intéressant de le vérifier.

6. On distingue peut-être un V, un x : « Rose Vieuxrose » ? Ce serait bien caricatural…

7. Une semblable atténuation remplace, au chapitre 42, « la profanation du désir » (manuscrit) par « la profondeur du désir » (texte imprimé), ce qui suppose une correction sur tapuscrit ou sur épreuves.