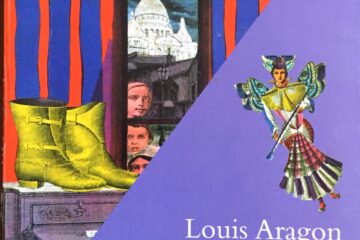

Marie-France Boireau, « Aragon et l’ange de l’Histoire », juillet 2013

Aragon et l’ « Ange de l’Histoire » de Walter Benjamin

Les noms d’Aragon et de Walter Benjamin ont déjà été associés, notamment à propos du Paysan de Paris dont Benjamin disait que la lecture lui faisait battre le cœur. Ils le sont moins, à notre connaissance, quant à leur conception de l’Histoire. Pourtant, tous les deux se réclament de la pensée marxiste, tous les deux ont vécu la tragédie de l’Histoire quand elle prend le visage de la guerre mais aussi plus largement celui de la domination exercée par un système, le système capitaliste, qu’ils condamnent tous les deux. En raison de ces convergences, on peut se demander si l’ « Ange de l’Histoire » de Benjamin évoqué dans le célèbre texte sur Le concept d’histoire et l’ « Ange de l’Histoire » aragonien, tel qu’on peut l’imaginer en étudiant les quatre premiers romans du Monde réel, posent le même regard sur la catastrophe, en se situant du point de vue des victimes. Si les romans d’Aragon se détachent progressivement d’une conception mécaniste du progrès, parviennent-ils à laisser entrevoir, malgré tout, la possibilité d’un monde libéré de l’oppression ?

L’ « Ange de l’Histoire » de Benjamin

On sait que Benjamin se saisit d’un tableau de Paul Klee, une aquarelle peinte en 1920, Angelus novus, pour en faire une allégorie de l’Histoire dans un texte célèbre, Sur le concept d’histoire, qui constitue la neuvième de ses thèses sur l’Histoire. Selon lui :

(Le tableau de Klee) représente un ange qui semble sur le point de s’éloigner de quelque chose qu’il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C’est à cela que doit ressembler l’Ange de l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et même catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne les peut plus refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès.

Comme le souligne Michael Löwy, il s’agit d’une allégorie « au sens où ses éléments n’ont pas de signification en dehors du rôle qui leur est intentionnellement assigné par l’auteur ». Cela signifie que si on regarde le tableau, on ne voit pas ce que voit Benjamin qui a projeté sur l’œuvre de Klee sa propre pensée de l’Histoire.

Regardant derrière lui, l’Ange ne voit qu’une seule et même catastrophe. Quant à l’avenir, il y entre à reculons, aspiré par une tempête, métaphore du progrès, « une barbarie moderne, industrielle, dynamique, installée au cœur même du progrès technique et scientifique ». Ainsi, « l’Ange de l’Histoire », contemplant le désastre, au lieu d’y distinguer, comme le ferait Hegel, un moment de l’avancée de l’humanité vers la liberté, ne voit que la catastrophe et surtout se sent emporté vers de nouveaux désastres.

Benjamin ne renie pas pour autant la pensée marxiste, mais cherche à opérer une sorte de refondation du matérialisme historique en s’insurgeant contre une forme d’optimisme aveugle, « en un mot, la croyance confortable dans un progrès automatique, continu, infini, fondé sur l’accumulation quantitative, l’essor des forces productives et l’accroissement de la domination de la nature ». Pour lui, le progrès, c’est la vision de l’Histoire conçue du point de vue des classes dominantes alors que, si l’on se situe du point de vue des victimes, une autre vision s’impose, celle d’un « monceau de ruines ». La croyance en un progrès continu, dans un temps historique homogène, est mise en cause. A cette conception linéaire et quantitative, Benjamin oppose une conception qualitative de la temporalité fondée sur la remémoration et la rupture révolutionnaire, seule capable d’interrompre la tempête que constitue le progrès. Pour lui, il existe des moments privilégiés, les révolutions, qui interrompent la continuité de la catastrophe que constitue la domination, et « les classes révolutionnaires, au moment de l’action, ont conscience de faire éclater le continuum de l’histoire ». Aragon romancier adhère-t-il à une telle conception de l’Histoire ?

L’ « Ange de l’Histoire » aragonien dans Les Cloches de Bâle et Les Beaux Quartiers

Si l’on considère le temps de l’écriture, (1934 pour Les Cloches de Bâle, 1936 pour Les Beaux Quartiers, 1939 pour Les Voyageurs de l’impériale, 1944 pour Aurélien), l’ « Ange de l’Histoire » aragonien voit lui aussi une catastrophe : un seul et même système d’oppression, le capitalisme, qui engendre l’impérialisme menant à la guerre, le mot étant entendu non seulement dans son sens habituel d’affrontement entre armées ennemies, mais aussi dans le sens de guerre sociale, de domination des masses laborieuses qui constituent les vaincus de l’Histoire.

Cette catastrophe prend plusieurs formes dans les romans. Celle de l’oppression exercée par le consortium des taxis de Quesnel sur ses ouvriers, celle exercée par Barrel, le propriétaire de la chocolaterie de Sérianne. Bien que la diégèse des Cloches de Bâle se situe en 1912, date du congrès de l’Internationale socialiste, la catastrophe est présente dans une vision hallucinée du narrateur qui voit dans la cathédrale de Bâle les futurs morts de la Grande Guerre, corps mutilés, démembrés ; « songez combien de ces bras, de ces jambes […] tomberont de ces corps vigoureux » prédit le narrateur, tandis que surgit du fond de la mémoire de l’auteur le visage anéanti d’un jeune Badois de dix-neuf ans, tenant dans sa main « une chose sanglante, innommable : son nez ». La catastrophe a une odeur, celle de la gangrène, « qui n’est pas absolument la même sur la charogne de l’homme et sur celle du cheval », odeur qui réveille le narrateur-auteur la nuit, et qui plane, « odeur douce et pénétrante », étrangement associée à l’odeur du chocolat de l’usine Barrel, au début des Beaux Quartiers. Cette catastrophe jette Pascal Mercadier qui n’y croyait guère « de l’autre côté des choses », dans « le sang, la sueur, et la boue » tandis qu’il n’est plus un individu singulier mais « un morceau d’un immense animal blessé et rugissant ». Elle obsède Aurélien sous forme de réminiscences, celles des fils de fer cisaillés aux Eparges , celles des arbres brisés de l’Argonne , sous forme de cauchemar quand il est réveillé la nuit par « la peur des minen, comme en 1915 ».

C’est donc bien la même horreur que voit l’ « Ange de l’Histoire » d’Aragon et celui de Benjamin. Mais, dans les deux premiers romans du Monde réel, ce qui souffle du paradis, ce n’est pas le progrès identifié à une tempête, c’est le progrès identifié à la lumière d’une société sans classe, libérée de l’oppression capitaliste et donc des guerres impérialistes. Lumière pour Victor, le militant socialiste et syndical qui, malgré l’échec de la grève des taxis, en 1911, poursuit la lutte. Lumière pour Armand Barbentane, jeune bourgeois qui rallie la cause du prolétariat et pour lequel « tout à coup tout s’éclaire ». Il sort des ténèbres de l’ignorance en lisant dans le journal le discours de Jaurès, à la Chambre des députés, alors que la loi vient de porter à trois ans la durée du service militaire, ouvrant ainsi la voie de la guerre. Armand comprend alors « ce que c’est vraiment que la France, et ce qu’a voulu dire Jaurès, et ce que ce sera que le combat de l’avenir, pour une France forte, libre, heureuse ». Pour ces héros « positifs » que sont Victor et Armand, l’Histoire a un sens, une direction, une signification, les combats se poursuivent, la « révolution est consciencieuse », malgré les échecs. Ce que voit dans l’avenir l’ « Ange de l’Histoire » aragonien, c’est le progrès inéluctable tel que le pense le matérialisme historique. C’est la raison pour laquelle, à la fin des Cloches de Bâle, le narrateur-auteur sort de l’univers fictionnel pour appeler son lecteur à sortir du roman, à devenir acteur de l’Histoire, parce que « le monde, lecteur, est mal construit » et qu’il faut le refaire, tandis que Les Beaux Quartiers s’achèvent sur une parole militante : « Camarades, […] camarades… Vous voyez bien qu’il ne faut jamais désespérer ».

Dans ces deux premiers romans, la figure du progrès n’étant pas contestée, l’Histoire telle que la donne à lire et à penser le romancier éclaire celle dans laquelle œuvrent les lecteurs du roman et celle qui constitue leur horizon d’attente. On comprend alors que dans la postface des Beaux Quartiers, Aragon puisse « rêver à l’avenir où des livres s’écriront pour des hommes pacifiques et maîtres de leur destin ».

Cependant, les choses ne sont pas aussi simples : déjà, dans Les Cloches de Bâle, l’ « Ange de l’Histoire » doit se contorsionner pour voir la lumière de l’avenir. Il doit faire un saut dans le temps pour passer de 1912 à 1920, du Congrès de Bâle à celui de Tours qui vit la naissance du PCF. Il lui faut ainsi passer par-dessus la catastrophe, même si celle-ci fait l’objet de visions à valeur proleptique que nous avons évoquées plus haut. Grâce à cette ellipse temporelle, l’ « Ange de l’Histoire » quitte Jaurès pour rencontrer Clara Zetkine, les yeux bleus de Clara, « démesurés et magnifiques, les yeux de toute l’Allemagne ouvrière, bleus et mobiles, comme des eaux profondes traversées par des courants », des yeux annonciateurs des « ces aurores qui s’ouvrent sur le XXe siècle comme des fenêtres dans l’ignorance et dans la nuit ».

L’ « Ange de l’Histoire » dans Les Voyageurs de l’impériale et Aurélien

Ces promesses d’aurores ont bien disparu dans Les Voyageurs de l’impériale. L’ « Ange de l’Histoire » aragonien, si l’on considère le temps de l’écriture, voit la catastrophe de la Grande Guerre et voit une autre s’annoncer avec cette date du 31 août 1939 qui clôt le roman. L’avenir est-il à ce point obscurci ? L’Histoire ne serait-elle qu’éternel retour de la tragédie de la guerre ? Quelle lumière- ou quelle ombre- est alors jetée sur ceux qui se pensent acteurs de l’Histoire ?

Dès l’exposition du roman, l’avenir est placé sous le signe de ce que l’Ange de Benjamin associe à la tempête : le progrès, puisque l’Exposition universelle de 1889 se veut « fête du Progrès », célébrant à la fois la Révolution française et la révolution industrielle. Ce progrès est matérialisé par la figure de la Tour Eiffel et ce que célèbre l’un des visiteurs créés par Aragon, l’amiral Courtot de la Pause, ce n’est pas le centenaire de la Révolution française, mais la prouesse technique que constitue la Tour, « calcul[ant] la pression du vent sur les faces […], les charges que supporte chacun des piliers de mortier […], expliq[ant] les ascenseurs, les échelles, les câbles, les caissons, les arbalètes ». Pour lui, « le progrès ne ralentit pas sa marche ». Le temps historique suggéré est un temps linéaire, homogène. Le centenaire de ce moment privilégié que constitue la Révolution de 1789, moment d’interruption de la domination, est réduit à « un centenaire de révolte et d’émeute ». Ainsi, l’ « Ange de l’Histoire », s’il regarde en arrière, est privé d’un repère lumineux, celui de la « Grande Révolution », tandis la prise de la Bastille est réduite à la reconstitution du bâtiment sans que le sens de l’événement soit peu ou prou suggéré ; silence sur les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Dans Les Voyageurs, pas de remémoration des grands moments révolutionnaires, non seulement 1789, mais aussi la Commune, la mutinerie du 17e régiment d’infanterie de ligne refusant de réprimer la révolte des viticulteurs du Midi, en 1907.

Ce n’est pourtant pas le régime d’historicité du militant Aragon qui est en cause ; en 1939, il inclut bien la Révolution. En effet, depuis le congrès de Villeurbanne, en 1936, le PCF multiplie les références à « la Grande Révolution », en se réappropriant La Marseillaise ; de plus, en 1939, il prend l’initiative du cent cinquantième anniversaire de la prise de la Bastille. Le silence sur le centenaire suggère un monde déshistorisé, des personnages sans ancrage. Ce que voit l’ « Ange de l’Histoire », ce n’est pas l’espoir d’une société sans classe, un peuple mobilisé pour mettre fin à un système d’oppression, mais un peuple oublieux de son Histoire, « liquid[ant] le vieux siècle et ses luttes périmées », mystifié par des « mythes nouveaux », notamment le mythe colonial qui instrumentalise une forme de messianisme révolutionnaire pour exporter le Progrès – ou ce qu’il croit tel – dans les pays colonisés.

Le personnage principal, Pierre Mercadier, qui certes refuse le politique et la politique, voit derrière lui des bouleversements, la chute de Napoléon III, la défaite de 1870, la Commune, mais cela ne lui suggère qu’une chose : faire de l’argent la valeur suprême ; selon lui, « si les Français savaient bien spéculer, placer leur argent… ils pouvaient conquérir le monde ». Quant à la conception qu’il a de la vie, elle est profondément pessimiste, irrémédiablement marquée par la mort :

C’est vers cette issue horrible de la vie que nous sommes tous portés, inconscients du mouvement qui l’anime, du mécanisme de la locomotion, par un immense omnibus lui-même destiné aux catastrophes.

Ainsi, autant dans Les Beaux Quartiers la croyance en un sens de l’Histoire porté par Jaurès identifié au peuple combattant, lors de la manifestation du Pré-Saint-Gervais, illuminait les combats passés des généraux révolutionnaires, comme Kléber, des communards comme Flourens, ainsi que les combats futurs, ceux des mutins de la mer Noire, avec Marty, ceux de « la grande armée rouge des peuples », autant l’ombre portée par la guerre passée et à venir fait que le passé le plus prestigieux dans l’Histoire des victimes perd de sa lumière. Aragon renonce à éclairer son roman par l’évocation de ces moments privilégiés que constituent les moments révolutionnaires. Si ce n’est pas la notion même de progrès qui est mise en doute, c’est au moins la conception d’un progrès linéaire, celle véhiculée par le matérialisme historique. Aragon rejoint peut-être, à partir des Voyageurs de l’impériale, Walter Benjamin. Est-ce à dire que l’ « Ange de l’Histoire » ne puisse plus prendre son envol ? On ne peut affirmer cela ; cependant, le lecteur doit faire effort pour imaginer, a contrario du monde évoqué, en raison de la défaite individuelle de Mercadier et de la défaite collective qui a engendré la guerre, une autre société.

Que voit l’ « Ange de l’Histoire » dans Aurélien ? Une catastrophe qui a brisé un homme, Aurélien, battu par la guerre, battu par la vie. De cette catastrophe, la Grande Guerre, l’ancien combattant ne se remet pas. Quand il parvient à se réinsérer dans la société, se tournant vers l’avenir, c’est bien à un moment privilégié qu’il aspire, non pas pour mettre fin à l’oppression des classes laborieuses, mais pour mieux écraser l’espoir de ces mêmes classes qui ont connu le Front populaire, considéré par Aurélien comme le temps de la « parlotte perpétuelle », le temps de la décadence. Et ce qu’il cherche pour l’avenir, ce n’est pas le progrès matériel, mais ce qu’il croit être un progrès moral. Ce que verrait l’ « Ange de l’Histoire », s’il se retournait, ce serait la figure d’un homme se présentant comme l’homme providentiel, Philippe Pétain, autrement dit une figure de catastrophe, tandis qu’Aurélien adhère à ce « discours de rédemption de juin 40, imprégné de ce millénarisme apocalyptique qui donne à la catastrophe valeur salvatrice ». Il faut qu’une Bérénice voulant se battre, résister, fasse entendre sa voix pour que l’avenir s’éclaire, que l’espoir d’un monde libéré apparaisse ; mais à peine entrée dans l’Histoire, Bérénice, qui en appelait au moment révolutionnaire brisant le continuum de l’Histoire, meurt. Est-ce l’espoir qui meurt avec elle ?

Non. En 1938-1939, alors qu’il écrit Les Voyageurs, le militant Aragon œuvre contre le fascisme, il codirige, avec Jean-Richard Bloch, le journal Ce soir, dans lequel il écrit chaque jour un article dans lequel « il mord, il moque. Polémiste et ironiste, oratoire parfois, emphatique même, il fouaille l’esprit de Munich » écrit Pierre Juquin ; il va accueillir les réfugiés espagnols à la frontière, dénonce les premiers camps de concentration français mis en place pour ces réfugiés espagnols. Alors qu’il écrit Aurélien, il milite dans la Résistance. L’avenir ne doit pas être catastrophe. Mais ce que le militant ne peut pas dire parce que l’action ne le permet pas, le roman le dit. Il dit une vérité, à savoir que l’Histoire est tragique ; il dit, notamment à partir des Voyageurs, quelle part d’inintelligible, d’obscur elle recèle ; il dit que le temps historique n’est pas linéaire et homogène, rejoignant là les analyses de Walter Benjamin. Mais il dit aussi, notamment grâce aux « héros positifs » des premiers romans et à Bérénice dans l’épilogue d’Aurélien, que l’on ne saurait se satisfaire d’un « individualisme forcené » comme le fait Pierre Mercadier, pas plus que d’une vision nihiliste du monde. Désespoir et optimisme, la marque Aragon qui déclarait en 1969

: « Qu’on entende bien comment j’écris le mot optimisme, avec quel désespoir toujours ».

Marie-France Boireau