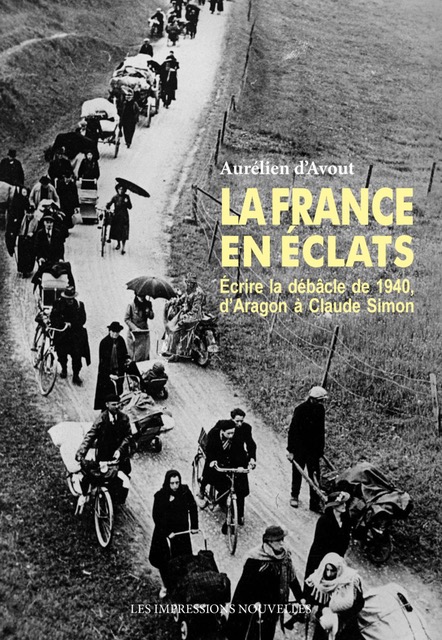

Compte rendu d’Hervé Bismuth: Aurélien d’Avout, La France en éclats. Écrire la débâcle de 1940, d’Aragon à Claude Simon

Compte rendu: Aurélien d’Avout, La France en éclats. Écrire la débâcle de 1940, d’Aragon à Claude Simon, Les Impressions Nouvelles, mars 2023, 393 pages, 26 euros.

Si le terme de débâcle s’applique habituellement dans le lexique courant de la guerre à la défaite et à la fuite d’une armée (voir Émile Zola, La Débâcle, 1892), la débâcle française de 1940 aura été celle d’un pays entier, entraînant l’exode de toute une population, dont le cinéma aura reconstruit quelques séquences – entre autres celle, pathétique, de Jeux interdits de René Clair (1952). Ce livre, qui provient d’une thèse de littérature française soutenue en 2020, a pour objet la présence de ce moment de l’histoire de la France du XXe siècle occulté par notre « mémoire collective », mais ayant donné lieu à une « extrême fécondité littéraire » (p. 5), témoignages divers contemporains de l’événement ou fictions littéraires traitant jusque dans nos années 2020 de cette courte séquence historique. Il est vrai que le sujet, outre d’avoir représenté un événement traumatique auquel se sont réellement confrontés bien des auteurs (Aragon, Julien Gracq, Robert Merle, Claude Simon…), représente un moment de crise et de confusion politique, sociale et psychologique à l’échelle d’un pays entier, qui ne pouvait qu’être un terreau fertile pour la création littéraire.

Le parti-pris judicieux d’Aurélien d’Avout a consisté à étudier cette double débâcle, militaire et collective, du point de vue de la représentation de l’espace, et à limiter son corpus à quinze ouvrages dont les auteurs et l’autrice (Irène Némirovsky, Suite française. Tempête en juin, 2004) ont été témoins de l’événement. Le corpus brasse ainsi romans, journaux (Gracq, Sartre) et mémoires ; « grande littérature » et récit policier (Boileau-Narcejac, D’entre les morts, 1954) ; auteurs littéraires, historien (Marc Bloch, L’Étrange Défaite. Témoignage écrit en 1940) et officier devenu homme d’état (De Gaulle, Mémoires de guerre). Autour de ce corpus, au premier plan duquel émergent les figures et les œuvres d’Aragon et de Claude Simon, auteurs dont la débâcle imprègne fortement l’œuvre romanesque, gravite une trentaine de textes divers : journaux (Green, Malaquais) ; essais (Berl, Montherlant), reportages (Dorgelès) ; romans (Céline) ainsi que d’autres œuvres publiées par les auteurs des quinze ouvrages à l’étude. L’introduction à l’ouvrage est pédagogique et détaillée : elle décrit aussi bien les choix pratiqués par cet essai que leur raison, le parti-pris spatial de l’étude et la progression du volume.

L’ouvrage est divisé en trois parties. La première est consacrée, sous le titre « Traversées de la France défaite », à la traduction littéraire de la déroute et de l’exode, et au déplacement des populations dans une France dans laquelle elles se retrouvent forcées à l’exode lorsqu’elles n’en sont pas empêchées (Dunkerque), une France dont le bouleversement subit réveille les souvenirs de la Première Guerre vingt-cinq ans plus tôt. Dans maint ouvrage, ces déplacements ne peuvent être décrits que par le truchement de la métaphore, souvent la même, celle du fleuve, accompagnée du réseau lexical qui lui est associé. Paysage dévastés, villages brusquement devenus fantômes, situations pathétiques souvent exposées de façon loufoque, ou tout au moins ironique : La France de la défaite est aussi bien un « territoire en suspens » (p. 19) qu’un territoire qui se recompose, causant l’égarement et la perte de repères de populations pour qui s’effondrent les certitudes du quotidien et de la sédentarité, et jusqu’à l’idée d’une solidarité nationale. Le paysage de guerre, sur terre mais aussi dans les airs, « loin de constituer une simple toile de fond » (p. 77), est pour les auteurs qui en témoignent l’occasion d’en rendre compte dans ce qu’il offre comme perspective émotive. Paysage « ambivalent » (p. 77), il se répartit entre les deux lieux communs traditionnels de la littérature classique, locus terribilis et locus amoenus. Les images du locus terribilis ont recours aux techniques récentes de la photographie et du cinéma – que Malraux avait déjà utilisées pour rendre compte de la violence d’une autre guerre, en Espagne (L’Espoir, 1937) ; celle du locus amoenus conduisent le chronotope du récit vers les traditionnels paysages champêtres variés, calmes et ensoleillés, placé sous l’éclairage d’un climat printanier.

Dans cet « espace-temps de la déroute » s’invite, comme à chaque crise inédite, l’Histoire, et avec elle le spectre des « guerres du temps jadis » (Aragon) et leurs fantômes. Le « paysage-histoire » (Julien Gracq) qu’est la France du Nord et de l’Est fait retentir les souvenirs de l’ancienne Flandre (chez Claude Simon évidemment, mais aussi dans les souvenirs scolaires d’Aurélien Leurtillois dans Les Communistes d’Aragon. Les vestiges de 14-18 sont encore frais, et si maint poème d’Aragon place les deux guerres dans lesquelles il a servi « dans une relation de coprésence » (p. 133), le spectre de la débâcle de 1940 hante à rebours le récit de la fuite de Louis XVIII vers la Flandre dans La Semaine sainte. Le terme même d’exode enclenche des associations, depuis les « réfugiés de la guerre civile espagnole » (p. 136) jusqu’à la sortie d’Égypte par la mer Rouge (Gracq, Vialatte, Némirovski). Les anachronismes sont encouragés par la privation des conditions matérielles habituelles qui, comme le faisait remarquer Marc Bloch, font remonter le temps vers une époque qui ne les connaissait pas encore. Aurélien d’Avout analyse de façon pertinente la façon dont les différents écrits expriment le brouillage des repères temporels tout comme ils avaient exprimé la perte des repères spatiaux.

La deuxième partie de l’ouvrage questionne les récits à l’étude sous l’angle des « Figurations symboliques de l’espace national », travail qui prend logiquement la suite de la fin de la première partie. En même temps que le paysage lui-même, c’est l’image symbolique de la France et de la fiction nationale qui est mise à mal par cette crise imprévue, amorce du naufrage définitif de la IIIe République. Cette France, dont l’enseignement scolaire républicain enseigne alors chaque jour la cartographie dans les manuels, les cartes murales accrochées au tableau et Le Tour de la France par deux enfants, est gravée depuis trois générations dans l’imaginaire national sous l’image d’une « personne » (Michelet), possédant physionomie, intégrité, chair et sang. Pour les êtres humains, fictifs ou réels, qui habitent l’univers de la débâcle, cette « personne » est désormais non seulement défigurée, balafrée, mais amputée. Une telle vision de la France donne l’occasion à Aurélien d’Avout de s’arrêter un moment sur Le Fidèle Berger d’Alexandre Vialatte, mais aussi de rappeler qu’elle revient dans les souvenirs de La Mise à mort d’Aragon. Investie par la littérature, cette « personne » qui est la France prend alors les traits d’un personnage le plus souvent féminin à une heure où les pseudonymes pris par les écrivains de la résistance sont souvent des morceaux de cette France : Bruller, Guéhenno, Mauriac, Aragon… font alors le choix de Vercors, Cévennes, Forez et Ambérieux. La féminisation de la France meurtrie est un topos littéraire qu’Aurélien d’Avout fait judicieusement remonter à Ronsard et à Agrippa d’Aubigné – qu’Aragon convoque dans Les Communistes.

Une France féminine, c’est au moins le genre même du nom France ainsi que la figure de Marianne, au nom de quoi augmentèrent pendant les années de guerre les attributions à la naissance des prénoms Marianne, France, Marie-France. Figure idéalisée sous la plume de De Gaulle, condensée avec celle d’Elsa, la femme d’Aragon dont l’amour se chante en public au début de ces années 1940, comme avec celle de Bérénice, la femme aimée puis retrouvée au moment de la débâcle par le personnage éponyme d’Aurélien, ou encore la Madeleine du roman de Boileau-Narcejac d’Entre les morts. Les corps féminins brisés et défigurés qui inaugurent puis terminent Week-end à Zuydcoote de Robert Merle sont eux aussi des images de la France brisée. La désorientation spatiale qui résulte de cet écartèlement des chairs du territoire national est redoublée par l’obsolescence de cartes géographiques de plus en plus incertaines quand elles ne sont pas introuvables, dans le même temps où défilent des villages aux noms inconnus livrés aux associations imaginaires des gens qui les traversent. En l’absence de toute communication, les frontières mêmes du front sont illisibles, et les positions respectives indéterminées (Claude Simon, Montherlant), qui font de l’ennemi « l’objet d’une géographie fantasmée » (p. 232). Perte de repères et mouvances du territoire et des positions des armées ennemies font surgir chez Vialatte, Claude Simon, Robbe-Grillet des constructions labyrinthiques de l’espace où se mène une « guerre à la Kafka » (Sartre), et bien au-delà du titre du récit de Robbe-Grillet Dans le labyrinthe. La recherche cartographique et les visites in situ des auteurs – Aragon pour Les Communistes, à la façon de Victor Hugo visitant Waterloo quelques décennies après la guerre – peuvent produire paradoxalement dans l’œuvre, c’est le cas dans Les Communistes, une saturation de toponymes qui brouille bien plus la référence spatiale qu’ils ne la simplifient : telles sont les limites du réalisme romanesque. À l’inverse, la sobriété toponymique de Claude Simon, dont le travail romancier s’appuie sur une documentation aussi dense et précise que celle d’Aragon, permet à l’auteur une meilleure maîtrise du matériau référentiel – ce qui ne l’empêche pas d’organiser volontairement une « opacité de l’espace romanesque » (p. 277) traduisant le brouillage des repères des personnages, ni de proposer une liste de noms de lieux dont la valeur autonymique l’emporte sur l’exactitude géographique.

C’est sous le titre « Le territoire recomposé » que la troisième partie étudie la subjectivité du regard de l’auteur sur cette France en morceaux, et pas seulement dans sa « visée politique » : recomposer par l’écrit un territoire décomposé est aussi une réaction a priori solidaire de l’écriture de la débâcle chez ceux qui y furent personnellement confrontés ; l’écriture encourage cette « restauration symbolique » (p. 287). Il s’agit d’édifier une « patrie intérieure » (Saint-Exupéry), quitte à entreprendre un retour vers l’enfance (Saint-Exupéry) ou à tenter de retrouver les sensations, la saveur d’un pays qu’on tente de maintenir ne serait-ce que dans ses souvenirs. Ce pays intérieur, convoqué notamment en résistance à la captivité, est exhumé du passé, imaginé à partir du paysage actuel (« C » d’Aragon), conforté par les clichés contemporains sur la province française ou par les souvenirs de lecture. Il est aussi emblématisé par ses clochers et ses cathédrales – occasion pour Aurélien d’Avout de développer la relation de Saint-Exupéry à la cathédrale et la visée conative de ses écrits en direction du lectorat américain. Cette partie du livre est aussi le lieu où s’étudient les prises de parti de l’écriture : conserver la mémoire d’un espace aboli ou sans cesse en cours de recomposition, quitte à en modifier certaines représentations spatiales, peut participer de la visée politique de l’ouvrage. « Se réinscrire dans l’espace national » est bien une visée commune au mémoire de Charles de Gaulle et aux Communistes d’Aragon, mais ces deux ouvrages ne valorisent certes pas les mêmes acteurs de ces années-là et ne développent pas la même « stratégie mémorielle » (p. 349) – ces deux stratégies sont ici décrites et commentées sur plusieurs pages.

La conclusion d’un ouvrage de cette ampleur et de cette pertinence propose, outre le bilan attendu d’une telle étude, l’application du type de questionnement à la base de cette étude et de la thèse qui en résulte – c’est la thématique de l’espace qui est la clé la plus pertinente pour l’étude des récits de la débâcle – à d’autres situations de crise labourées par la littérature française : les Cent-Jours (cette autre débâcle qui est le sujet de La Semaine sainte d’Aragon), mais aussi la Révolution française, « la Grande Guerre, les guerres coloniales et les autres guerres lointaines [qui] constituent toutes des moments de restructuration des catégories relatives à l’espace national (p. 373). On sera presque déçu que, passé cette longue réflexion en trois parties, cette conclusion s’en tienne aux seules deux étapes traditionnelles du bilan et de la perspective, tant l’on souhaiterait – moi en tout cas – un aperçu, fût-il illusoire, de ce qui peut distinguer par exemple du point de vue du traitement de l’espace la littérature contemporaine de la débâcle citée en introduction des ouvrages à l’étude (Pascal Rabaté, Romain Slocombe, Pierre Lemaître).

Le livre est accompagné d’une riche bibliographie, d’un index des auteurs et des ouvrages et d’un cahier iconographique interne de 14 pages. Il prend bien évidemment sa place au nombre des études sur les romans de Claude Simon mais également au nombre des études aragoniennes : tous les ouvrages, romanesques et poétiques, d’Aragon revenant sur cette débâcle y sont conviés. Au-delà d’être un outil de référence pour une bibliothèque de chercheurs, il témoigne de la qualité de proposer une étude sur un sujet maintes fois croisé dans la littérature française et pas seulement chez Aragon ou Claude Simon mais jamais traité jusqu’ici comme tel, de proposer des clés d’analyse pour un tel sujet, et de faire apparaître dans la confrontation des ouvrages convoqués des récurrences, des préoccupations, des motifs que la lecture des œuvres isolées ne suffisait pas à éclairer. Ce livre est aussi – et ce n’est pas du luxe – rédigé dans une langue élégante, claire et précise, pédagogique, en un mot : agréable à lire.

Hervé Bismuth