Bernard Leuilliot, « Aragon/Claude Simon », 2009

Claude Simon est doublement présent dans Les Lettres françaises en 1958. Il répond, le 24 avril, à une enquête sur l’ « avant-garde » et s’explique, le 4 décembre, sur sa conception du roman, présenté par lui comme un « bloc indivisible ». La notion d’avant-garde lui paraît au demeurant contestable, l’art ne pouvant être, selon lui, que « toujours en avant, permanente insatisfaction, révolte, remise en question, approfondissement de l’acquis et du déjà connu ». Aux « sottises philosophico-littéraires que nous a valu l’après-guerre », il oppose le point de vue de Robbe-Grillet, à savoir que « le monde n’est ni signifiant ni absurde, il est, absolument ». C’est un point de doctrine sur lequel Claude Simon ne variera plus. Quant à sa conception du roman, elle exclut tout ce qui se rapprocherait de la « tranche de vie » ou du « miroir promené le long d’un chemin » : « Le monde n’existant que dans sa totalité, toute tentative d’expression de celui-ci demandera une composition totale, c’est-à-dire fermée sur elle-même, excluant tout ce qui se rapproche de la « tranche de vie ». D’où aussi cette lente transformation du roman, de moins en moins « miroir promené le long d’un chemin », c’est-à-dire simple succession ou addition linéaire d’épisodes, de descriptions ou d’analyses, dont la « combinaison », l’ « enchevêtrement » ou l’ « imbrication » sont au contraire appelés à former un « bloc indivisible ». Le tout au nom de ce que le philosophe Alain, cité par Claude Simon, avait appelé l’ « esprit d’exactitude »[[Claude Simon cite Avec Balzac (Les Arts et les Dieux, Pléiade, p. 964).]]. Je rappelle qu’Aragon, dans son article de 1954 sur « La lumière de Stendhal », avait lui-même dénoncé l’ « argument miroir », qui, détaché de son contexte, avait, disait-il, « si longtemps servi à étayer la théorie bourgeoise du roman », du roman naturaliste.

Nous sommes, en 1958, au lendemain de la reconnaissance ou de l’invention, par le critique Emile Henriot, du « nouveau roman » comme d’un genre à part entière, dans un compte rendu de La Jalousie d’Alain Robbe-Grillet paru dans Le Monde du 22 mai 1957. Emile Henriot rendra également compte, le 22 octobre, du Vent, premier roman de Claude Simon publié aux Editions de Minuit, sur une recommandation de Robbe-Grillet. Claude Simon figurera l’année suivante au nombre des dix romanciers cités dans le dossier consacré par la revue Esprit au « nouveau roman » (juillet-août 1958). Cette même année 1958 avait vu paraître L’Herbe, dont Charles Camproux étudia « langue et style » dans Les Lettres françaises du 7 mai 1959. Le point de vue est celui d’un « grammairien », attentif, en l’occurrence, au « jeu remarquable du participe et du passé simple », en tant qu’il manifeste, aux « antipodes du récit bien conté, bien écrit », une sorte de volonté de subvertir jusqu’à la nature du temps : « Tout est présent, là, devant nous., […] en profondeur. Et c’est sans doute ce qui nous fascine. Nos nouveaux romanciers seraient-ils en réalité des poètes orientaux. On ne saurair mieux dire. Devenu lui-même l’auteur, en 1958, de La Semaine sainte, Aragon n’avait pas manqué de saluer aussi la façon dont Claude Simon, qui venait de « publier L’Herbe après Le Vent », avait su porter l’ « innovation formelle » jusque dans la « matière de la prose » et faire par là le « procès du roman »[[« Un perpétuel printemps », Les Lettres françaises, 20 novembre 1958 ; J’abats mon jeu, Editeurs Français Réunis, 1959, p. 20.]]. Il ne songeait, de toute façon, qu’à aimer, sans avoir à se « justifier d’aimer ceci ou cela » : « Il y a, disait-il, des livres que je ne peux pas lire, et je n’ai pas nécessairement raison. Proust par exemple. Ce qui ne m’empêche pas d’aimer des auteurs qui lui doivent, paraît-il, beaucoup, et qui passent pour difficiles, et l’on sait que j’ai lu avec une certaine passion La Modification de Michel Butor, Le Vent de Claude Simon. Qu’il y ait là de ma part quelque inconséquence, cela est possible, et il ne manquera sûrement pas de gens pour penser que je n’ai même pas ici de justification politique à cette inconséquence. C’est vrai, je n’en ai pas Mais je ne songe pas à me justifier d’aimer ceci ou cela, je ne songe qu’à aimer. […] Si vous saviez pitié que j’ai de ceux qui n’aiment pas[[« Savoir aimer », Les Lettres françaises, 9 avril 1959 ; J’abats mon jeu, p. 108.]] ». On pouvait donc, en ce « perpétuel printemps » qui nous a mené d’avril 58 au mois de mai 59, aimer sans justification politique, par amour de la prose, de la « matière de la prose ». Il n’y avait rien là avec quoi Claude Simon aurait pu ne pas tomber d’accord.

Aragon, donc, avait un faible pour L’Herbe et Le Vent. Il déclara, en 1962, avoir « beaucoup aimé », outre Le Vent, La Route des Flandres. Cette tentative de « restitution » de la débâcle de mai 1940 avait paru à l’automne 1960, en même temps que Les Poètes, le « poème » d’Aragon. Les circonstances méritent qu’on s’y arrête. Elles sont marquées par la création, au printemps, de la revue Tel Quel, et la publication, annoncée le 9 septembre par une brève du journal Le Monde, de la déclaration de 121 écrivains et artistes pour le « droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie », dite « déclaration des 121 ». Le lancement de la nouvelle revue avait été orchestré, dans Les Lettres françaises, par une interview de Philippe Sollers, Jacques Coudol, Jean-Edern Hallier et Jean-René Huguenin, conduite par Hubert Juin[[« Les écrivains de vingt ans et la littérature. – 1. Pourquoi une nouvelle revue ? », Les Lettres françaises, 18 février 1960. Jean-René Huguenin avait quitté la revue lors de son entretien avec Aragon, publié le 12 octobre dans l’hebdomadaire Arts. ]]. Un fragment de La Route des Flandres figure au sommaire de son premier numéro[[« La Poursuite », Tel Quel, n° 1, printemps 1960, p. 49-60. Il s’agit, avec variantes, des premières pages du roman (« Double », Minuit, p. 9-28).]]. Claude Simon, à la différence d’Aragon, fut l’un des signataires de la déclaration pour le droit à l’insoumission. Il convient toutefois de se souvenir qu’Aragon démissionna, à cette occasion, de l’Association des Ecrivains Combattants. Sa lettre de démission parut dans les Les Lettres françaises du 13 octobre : « Je n’ai pas signé, écrivait-il, le manifeste dit des 121, et je ne pourrais en faire mien les termes. Mais puisqu’il vous est l’occasion d’adjurer les pouvoirs publics d’en poursuivre les signataires avec une implacable rigueur, je ne pourrais plus longtemps figurer sur vos registres. […] Il n’y a pas dans votre appel à la répression un seul mot pour la paix. Votre texte est un encouragement à la poursuite d’une guerre perdue où de jeunes français tombent tous les jours pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. ». Claude Olivier protestait, dans le même numéro, contre la « chasse aux signataires » qui sévissait dans les mileux de théâtre. Ajoutons qu’ Aragon était également l’auteur, dans Les Lettres du 21 juillet, d’un texte signé « Les Lettres françaises » faisant part de l’internement à Londres de Nancy Cunard, présentée par Aragon comme la « proie des expérimentateurs de la plus fallacieuse des sciences »…

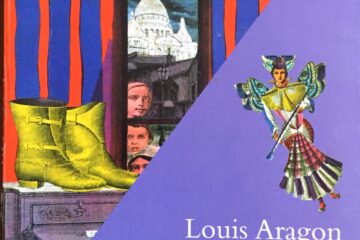

La publication de La Route des Flandres fut un événement, abondamment commenté dans Les Lettres françaises. Anne Villelaur consacra au roman son feuilleton du 26 septembre, intitulé « La route de Claude Simon ». Elle s’y déclare sensible à la construction du livre qui « met peu à peu sur le même plan des faits a priori épars pour en faire en quelque sorte la somme », et, paradoxalement, au motif « obsédant » de la « désagrégation de toute chose ». Elle en vient surtout à constater que l’ « étiquette nouveau roman se décolle », à mesure que des auteurs comme Claude Simon, Michel Butor et Nathalie Sarraute « se forgent un style de plus en plus personnel ». Mais c’est au numéro suivant du journal qu’il convient surtout de s’attacher. On y trouve un entretien du romancier avec Hubert Juin et un « reportage photographique » censé « raconter La Route des Flandres ». Claude Simon, au cours de l’entretien, prolonge sa réflexion de 1958 sur le roman considéré comme un « bloc indivisible » : « Il s’agit d’un miroir fixe [et non, par conséquent, d’un « miroir promené le long d’un chemin »]. Dans le souvenir, tout se présente sur le même plan. […] C’est de là que provient la difficulté, la difficulté que j’ai, que j’éprouve à écrire. Delacroix, dans son Journal, dit à un moment que la peinture est le premier des arts parce que l’oeuvre picturale est donnée dans une seule appréhension, d’un seul coup. Le souvenir, c’est la même chose. Mais un livre ? Un livre c’est de la durée. […] Il faut donc traduire des éléments sur lesquels le temps n’a pas de prise par quelque chose qui appartient au temps. » On se souvient aussi qu’il se voulait, en 1958, fidèle à l’ « esprit d’exactitude ». Il ira cette fois, en adepte d’un « réalisme total », jusqu’à dire que « tout est vrai » dans son roman. « La Route des Flandres, un roman où tout est vrai » : c’est le titre du choix de photographies proposé par Claude Simon à Hubert Juin pour accompagner le texte de leur entretien. En voici le texte de présentation : La passion de Claude Simon est la photographie. Il fut, ne l’oublions pas, d’abord peintre, puis écrivain. On voit cela dans ses livres. Voici des personnages saisis alors qu’ils courent, immobiles. Pour moi, la course de chevaux qui est dans La Route des Flandres me fait songer aux techniques du cinéma. Claude Simon m’a montré des photographies faites par lui, dans cette passion qui est la sienne d’écouter le monde l’oreille collée à sa surface. Parmi toutes ces photographies qui racontent à leur manière les romans qu’écrit Claude Simon, j’en ai choisi quelques-unes, un peu arbitrairement, et en regrettant de devoir ainsi limiter mon choix. Lisez La Route des Flandres. Regardez ces photographies faites par Claude Simon, vous verrez qu’il a raison de dire que tout est vrai dans son roman. Claude Simon est l’auteur de quatre de ces photographies, avec chaque fois pour légende une citation de La Route des Flandres[[La Route des Flandres, « Double », Minuit, p. 144 (« …les taches bariolées et mélangées des casques, les queues ondoyantes, la démarche hautaine des bêtes sur leurs pattes pas plus grosses que de minces brindilles, apparition, groupe médiéval… », p. 154 (« …le visage parmi les joncs et les larges feuilles en forme de fers de lance… »), p. 260 (« …Tout ce que je suis pour toi c’est une fille à soldats, quelque chose comme ce qu’on voit dessiné à la craie ou avec un clou sur les murs des casernes dans le plâtree effrité… »), ces trois citations accompagnent les photographies d’un champ de course, d’un bord d’étang et d’un nu érotique « dessiné » sur un mur. ]]. La cinquième est la reproduction du portrait de l’ancêtre de Georges, tel qu’il figure aujourd’hui sur la couverture de l’édition de poche du roman, « ce portrait, dit la légende, extraite du roman, que pendant toute son enfance [Georges] avait contemplé avec une sorte de malaise, de frayeur, parce qu’il (ce lointain géniteur) portait au front un trou rouge dont le sang dégoulinait en une longue rigole serpentine partie de la tempe, suivant la courbe de la joue et dégouttant sur le revers de l’habit de chasse bleu roi comme si – pour illustrer, perpétuer la trouble légende dont le personnage était entouré – on l’avait portraituré ensanglanté par le coup de feu qui avait mis fin à ses jours, se tenant là, impassible, chevalin et bienséant au sein d’une permanente aura de mystère et de mort »[[La Route des Flandres, « Double », Minuit, p. 53-54. Voir au sujet de ce portrait, aujourd’hui disparu, la note 29, p. 1317 de l’édition du roman dans la « Bibliothèque de la Pléiade ».]]. On appréciera le réalisme, en effet, « total » de la description (tout est vrai et je n’invente rien, je n’ai pas d’imagination), mais aussi la façon dont l’auteur avait consenti aux Lettres françaises la publication d’un document ici pour la première et dernière fois reproduit, avant sa reprise en couverture de l’édition de 1982 de La Route des Flandres. Un fragment de son « prochain roman » parut également – « hors prix » – dans Les Lettres du 1er décembre, intitulé « Comme du sang délayé… » et précédé de cette note : « Claude Simon […] écrit des fragments, lesquels ne sont d’ailleurs pas d’emblée dans leur forme définitive, et c’est à partir de ces fragments qu’il compose ses livres. » Le texte en sera effectivement mais partiellement repris, en 1967, dans Histoire. Et ce sera de nouveau le cas pour un autre « fragment », « Sous le kimono », publié dans Les Lettres du 19 janvier 1961 et repris, modifié, en 1969, dans La Bataille de Pharsale. Ces publications correspondent à un moment privilégié de la relation de Claude Simon avec le journal d’Aragon, comme du reste avec L’Express, où avaient paru, le 22 septembre 1960, un feuilleton de Maurice Nadeau, suivi, le 10 novembre, d’un entretien avec Madeleine Chapsal, et qui venait, en décembre, de décerner son prix à l’auteur de La Route des Flandres, jusque là « dédaigné par les autres jurys » et pour lors inculpé dans le procès intenté aux signataires du manifeste des 121.

Les accords d’Evian avaient mis fin, le 18 mars 1962, à la guerre d’Algérie lorsque parut le nouveau roman de Claude Simon, Le Palace. Il traite, comme on sait, d’un épisode de la guerre civile espagnole, situé principalement à Barcelone, où Claude Simon avait lui-même séjourné, avec un ami communiste, une quinzaine de jours, en septembre 36, se donnant ainsi les moyens d’ « observer la révolution ». Anne Villelaur, dans son compte rendu du 24 avril, considéra qu’il s’agissait avant tout d’un « livre sur la mémoire », conçu « à la lumière de la défaite, de la mort ». Mais dans l’article où, traitant d’un « Parnasse à bâtons rompus », il déclarait avoir « beaucoup aimé La Route des Flandres », Aragon s’était montré, le 12 avril, « indigné » par la « désinvolture épigraphière » de l’auteur du Palace, qu’au demeurant il n’avait pas « eu le temps de couper », envers ce qui avait pour lui – Aragon – « ce poids de larmes et de sang avec quoi c’est assez mal de jouer ». Je rappelle que l’épigraphe concernée était empruntée à la définition, dans le dictionnaire Larousse, du mot « Révolution » : « Mouvement d’un mobile qui, parcourant une courbe fermée, repasse successivement par les mêmes points ». Autant dire que la Révolution n’était pas la Révolution. Si l’auteur de La Route des Flandres, poursuivait Aragon, « avait trouvé au mot guerre un sens géométrique et satisfaisant », il aurait pu dire, de la même façon, que « la guerre, notre guerre de 1940, n’était pas la guerre ». Aragon en appelait pour finir à cette « génération engagée, sartrienne sur les bords », dont on pouvait penser qu’elle supporterait mal pareil déni de réalité, appliqué « à cette guerre d’Algérie qui venait de ne pas finir ». Anne Villelaur, quant à elle, n’hésita pas, en conclusion de son feuilleton, à voir dans Le Palace, un quart de siècle après l’événement qui lui servait de prétexte, le « roman intellectuel de cette génération pour qui l’échec de la guerre d’Espagne fut, comme pour d’autres l’échec de 1848, la mort des rêves ». Aragon avait lui aussi, dans son article, évoqué 48, mais comme exemple d’événements, guerres ou révolutions, en fonction desquels et par opposition auxquels on pouvait « se vanter, disant : Moi j’écris Emaux et Camées », ou se livrer au jeu si parnassien de la « désinvolture épigraphière ».

Sans pour autant cesser, très vraisemblablement, de le lire, Aragon s’abstiendra, après Le Palace, de toute référence à Claude Simon et à son oeuvre, préférant, par exemple, laisser à Pierre Daix, son rédacteur en chef, le soin de répliquer, en 1963, à une intervention de Claude Simon. Celui-ci avait participé en Finlande à un séminaire international d’écrivains réunissant des représentants de l’Est et de l’Ouest. La délégation soviétique s’attacha, le dernier jour, à faire l’apologie du réalisme socialiste et à dénoncer l’ « immoralisme » de la littérature occidentale. L’Express du 25 juillet 1963 publia la réponse de Claude Simon. On pouvait se demander, selon lui, si les oeuvres « bien intentionnées » de la « littérature engagée » ne jouaient pas le « rôle lénifiant que jouent dans un autre domaine la littérature et la presse dite du coeur. Le devoir du romancier n’était-il pas, plus humblement, d’ « essayer de dire son expérience du monde », abstraction faite de sa « signification », et compte tenu que « tout simplement le monde est » ? Selon Elie Faure, cité par Claude Simon, l’art n’avait de toute façon à « chercher sa récompense que dans son propre exercice ». Il était « antisocial », « immoral dans bien des cas et avant tout par son exaltation inexorable de l’amour », « amoral toujours ». Pierre Daix, dans Les Lettres françaises du 1er août, qualifia le point de vue d’ « irresponsable ». Si Claude Simon, en effet, « se bornait à constater que le monde est, il n’écrirait sans doute pas », car « le seul fait d’écrire […] constitue […] une intervention qui a un sens , une signification dont l’artiste est, qu’il le veuille ou non responsable. » Le débat n’eut pas de suite. Il reposait à tout le moins sur un malentendu concernant le sens de ce que c’est qu’ « écrire ». Il s’agissait, pour Claude Simon, de « tirer des événements et des objets des harmonies indifférentes à la qualité sentimentale que les moralistes prêtent à ces objets et à ces événements ».

Le dialogue reprend en 1967, où, à défaut d’un compte rendu d’Anne Villelaur, la publication d’Histoire est l’occasion d’un entretien de Claude Simon avec Josane Duranteau, publié dans Les Lettres françaises du 13 avril, parallèlement à des interventions de Michel Butor et de Jean Starobinski. Je remarque qu’il s’agit au demeurant d’un moment particulièrement faste dans l’histoire des Lettres françaises, où paraissent, le 16 mai, les « premières bonnes pages du nouveau roman d’Aragon », Blanche ou l’oubli, et en juin son « Lautréamont et nous », en même temps qu’un deuxième entretien avec Michel Foucault. On se souvient aussi d’un mémorable numéro, consacré, le 11 mai, à Hölderlin : « Hölderlin en 1967 ». Claude Simon, dans son entretien, évoquait la façon dont le « roman se fait » : « Je le fais et il se fait ». Se souvenant peut-être du débat de 1963, sur la « responsabilité » de l’écrivain, il précisa que « par le langage, on arrive à des découvertes » et que « l’on se découvre soi-même en écrivant, dans tous les sens du mot, c’est un risque à prendre ». Comme on prend ses responsabilités… Le propos, à vrai dire, n’était guère différent de celui qu’aurait pu tenir l’auteur, cette même année, de Blanche ou l’oubli et de « Lautréamont et nous ». On peut, en effet, considérer, avec Nathalie Piegay, que la conception aragonienne de l’écriture et du langage est inséparable, en son principe, de l’idée d’une antériorié du langage sur la pensée, ou de la consubstantialité de l’écriture et de la pensée, avec, pour corollaire, l’affirmation d’un nominalisme qualifié d’ « absolu »[[Nathalie Piegay-Gros, L’Esthétique d’Aragon, SEDES, 1997, p. 14.]]. La théorie des incipit ne fera sur ce point que confirmer, en 1969, les propositions avancées dans les années vingt, à l’époque d’ « Une vague de rêves » et du Traité du style.

L’entretien de Claude Simon avec Josane Savigneau ne fut suivi d’aucun autre. Simon lui-même n’interviendra plus dans le journal, où paraîtront seulement les feuilletons consacrés par Anne Villelaur le 24 septembre 1969 à La Bataille de Pharsale et le 31 mars 1971 aux Corps conducteurs. Anne Villelaur rapproche La Bataille de Pharsale de La Route des Flandres : la guerre de 1940, ses cavaliers et leurs montures, sont évoqués, comme dans La Route des Flandres, mais parallèlement cette fois à la guerre de Pompée et de César à Pharsale. On peut y voir la preuve que « Claude Simon n’écrit pas un livre, plus un livre, plus un livre, mais construit peu à peu une oeuvre, où se développent, avec de multiples variations, un certain nombre de thèmes ». Celui-ci, où la guerre est omniprésente, a les « couleurs de la mort », partout associée à la « sensualité », ce qui ne va pas, nous dit-on, sans qu’intervienne aussi la « notion d’interdit transgressé, chère à Georges Bataille ». La publication, en 1971, des Corps conducteurs est contemporaine de la tenue à Cerisy du colloque Nouveau roman, hier, aujourd’hui. Dans son intervention – « La fiction mot à mot » – Claude Simon expliqua qu’il avait cherché, dans son dernier roman, « à non plus aligner une succession d’éléments, mais à réunir des ensembles où les éléments se combinent en fonction de leurs qualités ». Anne Villelaur se déclare effectivement sensible, dans son compte rendu, à ce qu’elle appelle le « décentrement » des « éléments-souvenirs », et à la façon dont ils se trouvaient « très diversement imbriqués ». Elle se montre d’autre part attentive au traitement du motif, ici récurrent, de la guerre, traité cette fois, dit-elle, « comme si la perspective de l’échec ineluctable en avait gommé tout éclat ». Nous sommes, en 1971, à la veille de la disparition, l’année suivante, des Lettres françaises, don le dernier numéro parut le 11 octobre 1972 avec, en guise de faire-part, l’article d’Aragon, « La valse des adieux ». Aragon lui-même devait mourir le 24 décembre 1982, soit trois ans avant la nobélisation de Claude Simon, son cadet de 16 ans.

Je dirai, pour finir, quelques mots des raisons qu’avait pu avoir l’auteur des Communistes de s’intéresser à La Route des Flandres. On n’a pas manqué de rapprocher les deux romans, l’un et l’autre consacrés, le premier dans son dernier fascicule, le second dans les principaux de ses épisodes, à l’évocation d’une débâcle. L’un des titres envisagés par Claude Simon pour le sien avait été celui de « Description fragmentaire d’un désastre »[[Voir la « Notice » de La Route des Flandres dans l’édition de la Pléiade, p. 1278.]] et l’on a pu parler, à propos des deux romans, d’ « écriture du désastre »[[Claude Prévost, « Aragon, Gracq, Simon : l’écriture du désastre », La Pensée, mars-avril 1991, p. 55-71 ; voir aussi l’article d’A. C. Pugh, « La défaite de mai 40 : Claude Simon, Marc Bloch et l’écriture du désastre », dans Lectures de La Route des Flandres, Presses Universitaires de Rennes, 1997, p. 149-162 (reprise d’un article en anglais de 1985). ]]. Celui de Claude Simon n’avait pu que confirmer Aragon dans l’idée, formulée par lui en 1943, en plein travail sur Aurélien (et sur son « Epilogue »), qu’il n’y avait « pas d’exemple d’une victoire qui ait inspiré un roman où on voit la guerre »[[« Grandeur et misère des romanciers », article signé « Paul Wattelet », Confluences (« Problèmes du roman »), juillet-décembre 1943, p. 415.]]. Les problèmes rencontrés dans la rédaction des Communistes n’étaient pas non plus sans analogie avec ceux qu’évoque Claude Simon dans son intervention de 1958 sur le roman considéré comme un « bloc indivisible », et qu’il reformulera, en 1997, dans une page du Jardin des Plantes : « Comment imaginer tout ça ? L’ensemble ? Vous voulez dire se faire une idée de tout ce qui se passait au même moment[[Le Jardin des plantes, Minuit, 1997, p. 212 ; Pléiade, p. 1055.]] ? » On notera enfin qu’un personnage au moins des Communistes, celui, fictif, de l’abbé Blomet se trouve appartenir à la même unité, la 4e Division Légère de Cavalerie, que les personnages de La Route des Flandres, tels que « restitués » par Claude Simon d’après son expérience personnelle. Il s’agissait, plus précisément, pour l’abbé Blomet, de la Compagnie de sapeurs mineurs rattachée à la 4e DLC, et, pour Claude Simon et ses personnages, du 31e Régiment de dragons, unité organique de la même DLC. Tout cela se déduit de la lecture des deux romans et des déclarations d’Aragon et de Claude Simon, dont il se trouve qu’ils ont l’un et l’autre évoqué le suicide du général commandant la 4e DLC, le général Paul Barbe, très durement affecté par la débâcle sur la Meuse de son unité, bousculée par les blindés allemands[[Aragon, Les Communistes, V, 21 (1951), V, 8 (1967) ; Claude Simon, La Route des Flandres, « Double », p. 190-191, 200-201 ; Les Georgiques, Minuit, 1981, p. 121 ; Le Jardin des plantes, Minuit, 1997, p. 78, 171, 207, 275, 277, 293 (« Dieu défend le suicide. […] Est-ce qu’un général ou un colonel ont le droit de se suicider ? Ou de se faire délibérémehnt tuer ? » ). L’interlocuteur de l’abbé Blomet, dans Les Communistes, pense à ceux dont l’ « honneur » est de ne « jamais sombrer ».]]. Ce suicide est raconté, chez Aragon, par l’abbé Blomet, faussement daté du 16 mai, au lieu du 15. Claude Simon date lui aussi du « 16 mai » le suicide du général Barbe[[Le Jardin des plantes, p. 171 (Claude Simon, Oeuvres, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 1025).]]. Tout se passe donc comme si cette date du 16 mai était passée sans coup férir du roman d’Aragon à celui de Claude Simon. Aragon situe l’événement dans une maison voisine du PC du 2e Corps d’armée, et Claude Simon dans la villa du général, « une villa donc avec un prinus en fleurs sur le gazon, un portail peint en blanc, une allée tournante de gravier entre les haies d’aucubas aux feuilles tachetées »[[La Route des Flandres, p. 200 (Pléiade, p. 340).]]. Daté du « 15 mai », l’acte de décès ne parle pas de suicide. Le général Barbe était « mort pour la France ». On dispose aujourd’hui, conservé dans le dossier personnel du général, d’un témoignage précisant qu’on l’avait « trouvé dans un pré, voisin du village de Devant-les-Bois, tué d’une balle dans la tête »[[Service historique de l’armée de terre, AT, 13 YD 553.]].

La lecture par Aragon, en 1961, de La Route des Flandres représente une étape sur le chemin qui conduit de la publication, en 1951, du dernier fascicule des Communistes à la réécriture, en 1966, du roman, réécriture à laquelle peuvent n’avoir pas été étrangères les leçons tirées de cette lecture. Je n’en citerai que deux exemples. Je pense en premier lieu à la réécriture du texte au présent. Le temps romanesque se trouve alors ramené au temps de l’énonciation. Claude Simon entendait, lui aussi, ne jamais dire, dans un roman, que « ce qui se passe au présent de l’écriture »[[« Réponses de Claude Simon à quelques questions écrites de Ludovic Janvier », Entretiens, Rodez, 1972, p. 17.]]. On se souvient d’autre part de l’ « ajout digressif » de la fin des Communistes., Il intègre par collage le « vraisemblant » d’une image peinte par Bruegel – Le Triomphe de la mort – en guise de « photographie » de l’enfer vécu à Dunkerque. Façon, pour Aragon, de compter avec ce que l’auteur de La Route des Flandres avait appelé l’ « innommable réalité »[[La Route des Flandres, « Double », p. 173.]]. Le procédé est du reste commun à nos deux auteurs. C’est ainsi que, dans La Bataille de Pharsale, une eau-forte de Picasso, représentant un couple qui fait l’amour, est appelée à figurer l’irreprésentable[[La Bataille de Pharsale, Pléiade, p. 729-730 (et la « Notice », p. 1391).]]. Le modèle canonique, plusieurs fois allégué par Claude Simon, est ici celui de Stendhal dans Henri Brulard, lorsqu’il s’aperçoit, essayant de raconter son passage du Grand Saint-Bernard avec l’armée napoléonienne, qu’il est en train non pas de raconter ses souvenirs, mais de décrire une gravure qu’il a vue depuis et qui, comme il le dit, « a pris la place de la réalité »[[Stendhal, Oeuvres intimes, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, p. 941 (voir les « Réponses de Claude Simon à quelques questions de Ludovic Janvier », p. 17). ]].

Je crois pouvoir conclure qu’à défaut de s’être jamais rencontrés, Aragon et Claude Simon se sont, pour ainsi dire, côtoyés, ne serait-ce qu’à partir de cela même qui les séparait et d’une façon qu’on pourrait dire asymptotique. Aragon prétendait n’avoir pas « de sa vie, au sens où l’on entend ce verbe – écrit un seul roman, c’est-à-dire ordonné un récit, son développement, pour donner forme à une imagination antérieure, suivant un plan, un agencement prémédité »[[Aragon, Je n’ai jamais appris à écrire… , Skira, 1969, p. 47.]]. Claude Simon déclarait quant à lui n’obéir qu’à ce qu’il appelait la « dynamique interne de l’écriture », se laissant « guider plus par ce que l’écriture disait ou découvrait » que par ce qu’il aurait « voulu lui faire dire »[[« Réponses de Claude Simon à quelques questions… », p. 17.]] Les parallèles, on le voit, ont tendance, quelque part, à se rejoindre. Bernard Leuilliot ANNEXE LES SECRETS D’UN ROMANCIER par Hubert Juin On se fait à la lecture des livres de Claude Simon une idée du personnage qui est exactement contraire à la réalité. J’imagine qu’on le voit ou qu’on se plaît à le voir comme un intellectuel sinon pesant du moins installé dans son métier. Un peu comme il présente dans L’Herbe le père de Georges : personnage énorme, écrasant tout de sa lourde masse, marchant uniquement pour porter l’éternelle liasse de feuillets qu’il couvre de pattes de mouche, de son bureau à un petit pavillon qui est dans le parc. A vrai dire il me serait difficile de ne pas penser, pensant à Claude Simon, à la liasse de papier qu’il couvre méticuleusement et pourquoi ne pas le dire à sa place laborieusement de pattes de mouche. Mais pour aussi indispensable au portrait de Claude Simon que soit cet instrument quasi rituel (le papier), ce fait n’est cependant pas le plus important. Le père de Georges est comme la représentation de l’intellectuel. Claude Simon est plus simplement (plus difficilement aussi) un écrivain. Il écrit un livre pour écrire un livre et non pour illustrer une théorie. Il est singulièrement (singulièrement pour un écrivain difficile) le contraire d’un intellectuel. Il n’est, semble-t-il, nullement passionné de livres, il est – au contraire – requis par les pierres et les murs, par les insectes et par la photographie, par la vie enfin.

– J’ai, dit-il, tellement peu de mépris pour la vie et au rebours une telle passion pour elle, un tel amour pour elle qu’il faut que je sois, dans le fond de moi-même, bien radicalement incroyant pour ne pas être, pour ne pas devenir croyant. Si un dieu m’était imaginable créateur de vie, je le verrais partout.

C’est ainsi qu’est Claude Simon, avouant tout, allant au but sans se soucier de manifester un rien de lourdeur tantôt, et tantôt un rien de naïveté. Nous parlons généreusement de tout avant d’aborder le problème du roman. Et même lorsque nous en venons au roman, le dépiautant, lui s’écroulant peu à peu par morceaux, la conversation s’évade, se fixe, parce que nous parlions de Georges, sur les souvenirs que nous avons d’un ami commun ; ou, parce que nous parlions de la guerre, sur l’image d’un village des Ardennes. Claude Simon habite une maison de rêve : Paris s’arrête à son seuil. Dans ce quartier très passant du quatorzième arrondissement la pièce où nous parlons donne de plain-pied sur un jardin sans dimensions : à la fois minuscule, exigu, qui laisse place à un bref sentier, à un carré d’herbe et à un mur dévoré par les lances végétales, mais à la fois énorme, tiré vers le haut, présentant une végétation extrêmement dense et abondante. Nous parlons, je l’ai dit, de tout. Puis, par moments, de ce qui justement autorise cette conversation, l’officialise, justifie le papier qui est devant moi, et le Claude Simon qui est assis de l’autre côté de la table et se laisse avec peine enfermer dans le sujet de la littérature. Il préfère s’ébrouer dans le langage libre, comme un enfant qui sort de l’école à quatre heures de l’après-midi et court jusqu’à bout de souffle.

– Je n’ai pas d’ailleurs une formation d’intellectuel. J’imagine que de telles formations existent, mais ce n’est pas mon cas. Je travaille ? Oui. Par tâtonnements. Je n’invente rien. Je n’imagine rien. J’effectue un travail de tâcheron. L’important est de trouver le tempo. Tous les jours je m’enferme dans mon bureau après le déjeuner. Et puis je marche. Sur ma table, il y a le papier et l’encre. Je marche. Et je ne commence à écrire (parfois) qu’à six heures du soir. Parce que soudainement, ça y est : le rythme est présent. Et les quatre heures avec quelques lignes jetées dans un coin de la feuille, puis surchargées, puis barrées, sont ainsi, elles aussi, justifiées.

– Vous avez longtemps travaillé à La Route des Flandres ?

– J’ai écrit ce livre en quatorze mois. C’était difficile.

– Mais on trouve dans vos premiers livres des échos qui semblent prophétiser ce livre, l’annoncer du moins. Je songe plus particulièrement à La Corde raide.

– Il y a vingt ans que je songe à faire La Route des Flandres. Et il y a vingt ans que ce livre me fait peur.

– Vos lecteurs devinent un lien étroit entre ce livre et L’Herbe, qui le précède.

– Mais c’est exact. C’est le même livre. Ce sont les mêmes personnages. L’Herbe, c’est la suite de La Route des Flandres…

– Sabine, et le vieil homme ?

– Sont les mêmes personnages, à quelques années de distance.

– Georges ?

– Exactement le même personnage. L’amant de Corinne est devenu le mari de Louise.

– Mais alors de La Route des Flandres à L’Herbe, il y a la dégradation de Georges. Ou bien est-ce dans La Route des Flandres que se trouve la clé de cette dégradation ?

– Bien entendu. La Route des Flandres est la mort de Georges. Une mort symbolique.

– Voire : métaphysique ?

– Si vous voulez.

Ce qui me requiert est moins cependant d’analyser et de faire analyser par Claude Simon son dernier ouvrage, car cette analyse a été faite pour nos lecteurs par Anne Villelaur dans son précédent feuilleton littéraire (et elle a vu clairement et significativement mis en lumière que le présent, c’est Corinne, la nuit avec Corinne). – qu’essayer de surprendre certains mécanismes du romancier, de le prendre (pour autant que cela soit possible) sur le fait, de le faire avouer. Il se prête d’ailleurs mal à cette besogne sacrilège. Anne Villelaur dénombre les points importants du livre, les sommets (si l’on peut dire) : la disparition de l’escadron, la nuit avec Corinne, le cheval mort devant lequel Georges repasse plusieurs fois… Lisant La Route des Flandres, je me suis surpris dans mon travail de lecteur à succomber à deux tentations contraires et apparemment peu conciliables l’une avec l’autre : d’une part l’allant, l’aisance d’une lecture passionnante dans laquelle on se plonge comme sans remords et par laquelle on se laisse emporter ; d’autre part l’impression d’une logique parfaite, d’une merveille géométrique. Et les trois sommets signalés par Anne Villelaur, donnaient justement l’impression de cette construction romanesque rigoureuse comme d’une démonstration géométrique dont les éléments ne seraient plus les angles ou les diagonales, mais les situations de l’homme en proie à sa mémoire, aux prises avec le tableau mental du souvenir…

J’avais l’impression que saisir les secrets de cette construction, c’était saisir le roman lui-même, dans sa genèse et dans son résultat. Mais devant Claude Simon, qui semblait ne pas se douter de la profanation que je désirais, j’avais des remords et des doutes. Cet homme si profondément sympathique et qui semblait, par instants, lorsque surtout je ramenais la conversation errante vers le thème du roman, comme démuni devant moi, allais-je l’obliger à se dévoiler plus encore ? Il le fallait, sinon notre conversation n’aurait eu aucun sens.

Moi : Vous devriez m’expliquer comment La Route des Flandres est né. Ce sera plus simple que de me dire comment naissent vos livres, et ceci expliquera cela.

Lui : C’est simple. Je revenais d’Etretat avec Jérôme Lindon. Nous venions de mettre la dernière main à L’Herbe. Dans le car qui nous menait vers la gare, Jérôme me demanda si je songeais à un autre livre. Le car, au moment où j’ouvrais la bouche, prenait un virage. Je vois encore devant moi, j’ai encore devant les yeux, les arbres comme tirés en arrière, d’autres apparaissant, prenant la suite des premiers, comme un paysage qui bascule, et aussi le vert presque noir de la haie. Et dans une fraction de seconde, j’ai vu La Route des Flandres.. Pas l’idée de ce livre, mais ce livre tout entier.

Moi : Bon. Mais ce livre entrevu en une fraction de seconde, existant au même titre que le paysage entrevu dans la vitre du car…

Lui : Durant un an de travail, j’ai cherché comment organiser pratiquement cette bouffée d’émotions, de souvenirs simultanés.

Moi : On peut dire que vous ne concevez pas le roman comme un miroir promené le long d’une route.

Lui : Aucunement. Il s’agit d’un miroir fixe. Dans le souvenir, tout se présente sur le même plan. Il n’y a pas de perspective dans le souvenir. Alors, si vous voulez, disons que l’art du roman consistait à traduire du temps par du temps. Pour moi, il ne s’agit pas du tout de cela : comme tous les éléments (pris dans le souvenir) co-existent sur le même plan, il s’agit pour moi de traduire ces éléments du souvenir dans le temps. C’est de là que provient la difficulté, la difficulté que j’ai, que j’éprouve à écrire. Delacroix, dans son Journal, dit à un moment que la peinture est le premier des arts parce que l’oeuvre picturale est donnée dans une seule appréhension, d’un seul coup. Une seconde de visoon vous donne la totalité du tableau. Le souvenir, c’est la même chose. Mais un livre ? Un livre, c’est de la durée. Cela commence à la première page, va vers et se termine à la dernière page. Il faut donc traduire des éléments sur lesquels le temps n’a pas de prise par quelque chose qui appartient au temps. Les éléments du souvenir étant sur le mêmeplan, tous, doivent être par l’écrivain traduits dans cette continuité qu’est le livre.

(Je voudrais ici donner une idée de ce qu’est réellement Claude Simon, et aussi de cette école buissonnière que devient la conversation lorsqu’elle lui plaît. Ceci – ce qu’on vient de lire en dernière réplique – n’a pas été donné d’un coup, mais par bribes, et surtout mêlé de notations personnelles, d’un je ne sais quoi qui donne à tout un accent de générosité. Ainsi vint s’inscrire ce dialogue au milieu même de cette explication du roman qu’on vient de lire :

Hubert Juin : Jérôme Lindon, votre éditeur, semble être pour vous un point fixe extrêmement important ?

Claude Simon : Certes ! Il est mon éditeur, bien entendu, mais ce n’est pas cela qui importe ou qui compte le plus. Lindon est un homme d’une rectitude de jugement comme on en voit peu. C’est en outre un ami doué presque de qualités infaillibles. Je veux dire par là que cette amitié est enrichissante. On est fier d’être l’ami de Jérôme Lindon. J’ajoute encore que c’est un homme d’un grand courage et qui obéit toujours à son propre sentiment de la justice et de l’honneur…

Claude Simon met de la chaleur à parler de ce qu’il aime et de ceux qu’il aime. Ce fruité, n’est-ce pas, cette saveur (disons) qui est dans certains passages de L’Herbe, dans toute la dernière partie de La Route des Flandres, cette délectation du monde, pour ainsi dire, passe dans sa conversation, s’exprime en même temps qu’il s’exprime. C’est une note importante qu’il ne faut pas oublier pour son portrait.)

Moi : Cela se voit dans votre phrase, une manière de rendre tout contemporain de tout… Et encore, non… On parle parfois de la « phrase » de Claude Simon. Cela me semble en fait faux. Il n’y a pas de phrases dans vos livres. Il n’y a pas cette organisation méthodique de la syntaxe, groupant autour ou aux alentours d’une proposition dite principale un nombre plus ou moins important de propositions secondaires ou incises, le tout concourant à créer, à faire naître une métaphore. Vous ne procédez pas comme Proust. C’est visible. Vous savez que vous lisant avec une passion digne du grammairien (quelques pages seulement, rassurez-vous), j’ai songé plus à Péguy qu’à Proust, deux bergsoniens, il est vrai.

Claude Simon : J’ai peu pratiqué Péguy, mais j’imagineque vous songez à cette manière qu’ont les significations de se presser les unes contre les autres ?

Moi : Oui, la signification se précise et, à la fois, se décale. Un mot vient préciser le sens du mot précédent, mais dans le même temps et par la même opération, tronque légèrement le sens de ce mot qui le précède.

Lui : Vous avez raison de dire qu’il n’y a pas à proprement parler de phrases chez moi. Je ne suis pas un penseur. Je veux dire que je ne tente pas, que je n’essaie pas de rendre, de décrire des pensées, mais de rendre, de donner des sensations. Or, la phrase (dans son organisation)convient fort mal à ce que je veux faire. Et puis, vous savez, je suis un réaliste total. Je me livre, je suis l’objet d’un réalisme scrupuleux.

(Ici, Claude Simon me montre quelques photographies. J’en choisis quelques-unes parmi beaucoup d’autres qui sont de la même façon significatives, car ces photos que Claude Simon déplace devant moi content L’Herbe et racontent La Route des Flandres. Il dira : un roman où tout est vrai…)

Lui : J’ai été peintre, vous savez…

Moi : (Et il est vrai que j’ai songé parfois dans cette conversation à des visées, à des idées que les peintres ont. A Soulages, qui veut que le tableau soit donné dans un seul mouvement, hors de toute lecture sinon immédiate. A Corneille, qui regarde le paysage au microscope. A Paul Revel, qui est à l’écoute de l’infiniment petit sous l’éclairage des moments heureux de sa mémoire.) Cela se voit. Je devrais dire cela s’entend en lisant vos livres. C’est un univers dans lequel il n’y a pas de sons, mais qui est empli – absolument – de couleurs. Quelque part, le chant des oiseaux devient une couleur. Ailleurs ce même chant des oiseaux se métamorphose en un ensemble de lignes courbes et droites.

(Mais il est manifeste que c’est par ceci que nous allons surprendre la composition du roman. Claude Simon l’a dit : il a construit, il construit visuellement son – ou ses – romans.)

Moi : Votre livre La Route des Flandres (et aussi Le Vent et aussi L’Herbe) peut être examiné géologiquement. Il y a des strates.

(Ce mot-là, strates, déclenche tout.)

Lui : Sans le vouloir. Cela s’est fait comme ça. Vous voyez, dans La Route des Flandres, tout s’organise par strates, symétriquement, concentriquement, autour du centre géométrique du milieu matériel du livre. Lorsque vous ouvrez le livre au milieu, vous lisez un passage qui a trait à la disparition, à la dispersion de l’escadron. C’est là le centre. A tel point qu’on pourrait, en donnant des couleurs autres à chacun des événements qui figurent dans le livre, dessiner La Route des Flandres de la même façon qu’on dessine la coupe d’un terrain !

Moi (très vite) : Et les retours de Georges auprès du cheval mort, ces passages qu’il fait, comme rythmiquement, devant le cheval mort ?

Claude Simon : J’avais songé à construire mon livre comme est construit un trèfle. Il y a un centre et trois boucles d’inégale importance. Me cheval mort est au centre du trèfle. Vous avez vu courir à Auteuil ?

Moi : Oui, bien entendu.

Lui : Pensez au grand « Huit » d’Auteuil. Les chevaux passent au centre trois fois au cours de la course comme Georges repasse trois fois devant le cheval mort. C’est le même cheval, certes, mais chaque fois autre. prisonnier à chaque fois d’une autre manière de la pourriture, du terreau, de sa métamorphose en autre chose ; de la même manière que les chevaux qui passent au centre du « Huit » d’Auteuil sont les mêmes chevaux et cependant différents, atteints autrement par la course, par la fatigue de la course et aussi par la proximité du but…

Moi : Le « Huit » d’Auteuil, le trèfle dessiné, des courbes en somme. Je n’oublie pas que le sous-titre du Vent était Tentative de restitution d’un retable baroque.

Lui : Justement. Le mouvement du baroque, c’est la spirale. C’est-à-dire le retour de la même ligne sur la même génératrice, mais avec, à chaque fois, un décalage de niveau. L’imperceptible différence…

(Nous buvons un vin doux, sucré, qui a l’odeur de Perpignan. Nous retrouverons ce vin, d’ailleurs, lorsque Claude Simon publiera les pages qu’il est occupé à écrire et qui visent à recomposer le bureau de son oncle, avec l’odeur des vins, les bouteilles alignées, l’armoire fermée, les éprouvettes allongées et la trace vineuse laissées par elles au coin de la grande table. Et les fenêtres toujours fermées, les volets tirés, la lumière électrique en plein midi.

– Je suis incapable de prendre des notes, me dit-il. C’était il y a quelques jours. Je suis entré dans le bureau de mon oncle. Je me suis souvenu. Je me suis dit : il faut noter cela. Noter ? J’ai écrit trente pages et je ne vois pas encore paraître le « bureau de l’oncle »…)

Claude Simon (très heureux de s’échapper une fois de plus de nos propos « scolaires ») : J’ai la passion des murs. J’en ai photographié un grand nombre. Et puis aussi, j’aime les pierres. Vous voyez…

(Et, en effet, sur un petit meuble qui voisine la table, il y a des pierres de taille et de couleurs différentes. L’une d’entre elles, la plus grosse, a les mêmes reflets ambres que le vin doux qui fait songer à Perpignan.)

– …J’en ramène de mes voyages. J’éprouve de grandes joies à laisser ma main se mouler sur elles. Au fond, ce qui plaît, c’est la matière. J’adore la vie au microscope. Enfin ! la vie prise de près. Vous avez raison de dire que je suis un terrien. Au fond, je suis un paysan…

(Il rit.)

Moi : Je remarque que dans vos trois livres qui sont Le Vent, L’Herbe et La Route des Flandres, il y a comme un mépris de la parole, du dialogue.

Et lui, très vite : Non pas mépris ! Je ne méprise rien. J’ai remarqué moi aussi que je me méfiais du dialogue, que je me détache du dialogue. Oui ! Depuis Le Tricheur jusqu’à La Route des Flandres, je me détache du dialogue. Pourquoi ? Je n’en sais rien…

Hubert Juin : Et le Blum de La Route des Flandres va même jusqu’à contester le monologue.

Claude Simon : Une contestation, bien entendu. Une constante et perpétuelle contestation… Il me semble que c’est là d’ailleurs le « Que sais-je ? » de Montaigne, c’est-à-dire la démarche créatrice de l’esprit elle-même, que cette démarche s’exprime dans les arts, dans les sciences ou ailleurs !…

Moi : Il y a dans vos livres comme une sensation nette de la pourriture, des choses qui se défont, et aussi des choses qui rongent, des insectes, de l’humus…

Lui : Oui, c’est exact. J’ai une conscience permanente de ces choses. Le terreau. L’odeur de l’humus. Les choses qui se défont, et dans le fait qu’elles se défont quelque chose naît…

(La conversation glisse vers les paysages des Pyrénées, vers les rues et ruelles de Toulouse, vers les admirables vieux murs qui sont dans les environs de Perpignan, vers les grands platanes qui étaient dans Perpignan et qu’il a fallu abattre. Nous parlons encore de Jérôme Lindon, de ce qui vient de lui arriver le jour même. Avec inquiétude. Puis 🙂

Moi : Il y a dans le déroulement de votre oeuvre comme une accélération brusque. Elle change soudainement, subitement. Vous écriviez pressé, avec même des accumulations rapides. Soudain, vous découvrez la lenteur. Evolution ? A peine. Je préfère presque dire qu’il y a là une mutation. Pourquoi ?

Lui : Vous avez raison. C’est sans doute Le Sacre du Printemps qui fait l’axe, le pivot autour duquel tout tourne, devient autre, cesse apparemment de ressembler à ce qui précède. Vous savez, cette mutation, c’est la maladie. J’ai vécu durant cinq mois allongé. Avec pour seul théâtre une fenêtre. Quoi ? Que faire ? Voir (expérience du voyeur), regarder avidement. Et se souvenir. La vue, la lenteur et la mémoire…

Ce sont là les mots-clés de ce qu’est Claude Simon, et aussi de cette oeuvre marquante qu’il est tout occupé à édifier. C’est sur ces mots-là que je le quitte. Un roman où tout est vrai. (Les Lettres françaises, 6 octobre 1960)