Contribution d’ERWAN CAULET : UN USAGE HISTORIEN DES SOURCES ROMANESQUES ET LITTÉRAIRES

Intervention dans le cadre du séminaire E.R.I.T.A., 2 avril 2005 :

UN USAGE HISTORIEN DES SOURCES ROMANESQUES ET LITTÉRAIRES :

LA « CULTURE LITTÉRAIRE » COMMUNISTE

Par Erwan CAULET

Ce sont les grandes orientations d’un D.E.A. d’Histoire sociale et culturelle des XIXe-XXe siècles, préparé sous la direction de M. le Professeur Pascal ORY, à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, en 2002-2004, et portant sur

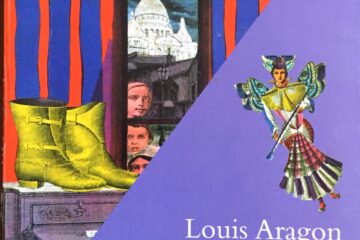

La Petite Bibliothèque rouge.

Romans et romanciers communistes en Guerre Froide (1947-début des années 1960).

Contribution à l’étude et à la définition de la ‘‘culture littéraire » communiste »

que je vais ici présenter.

Bien que cette présentation soit prononcée devant des spécialistes d’Elsa Triolet et de Louis Aragon, elle ne sera pas directement centrée sur ces deux auteurs en particulier. Pour deux raisons. La première est l’état d’avancement de mon travail, encore au stade de la mise en place du contexte et de la recherche de la méthode la plus adéquate pour entrer dans la thèse. C’est ce qui explique, deuxième raison, que je n’ai pas encore abordé ces deux auteurs -qui constituent, à eux seuls, dans ma thèse, un sujet dans le sujet, à part entière-, et surtout la bibliographie impressionnante qu’ils ont suscitée. Il est donc difficile pour moi de les introduire dans cette intervention. A défaut, je me contenterai d’ouvertures les concernant, sur l’intérêt que peut présenter ma démarche pour leur étude ; ces ouvertures pouvant faire l’objet de notre discussion.

On comprendra donc que je me sois replié sur une présentation de la démarche adoptée et décrite dans mon D.E.A. Toutefois, comme cela avait retenu votre attention lors de notre première rencontre en janvier dernier, j’ai aussi centré mon intervention sur l’usage par un historien, comme sources, des textes romanesques et critiques, des textes littéraires, d’un point de vue épistémologique ; cette dimension interdisciplinaire pouvant faire l’objet, elle aussi, d’une fructueuse discussion.

C’est ce qui explique le titre retenu pour cette intervention et le plan adopté. Dans un premier temps, un rappel des changements historiographiques récents, en général puis concernant l’étude des intellectuels en particulier, permettra d’évoquer (le renouveau de) l’intérêt des historiens pour les textes littéraires et notamment en histoire des intellectuels. J’essaierai d’en montrer, ensuite, l’usage que j’en fais dans mon travail, avec la présentation de la notion qui guide ma recherche, à savoir la culture littéraire et de ses prolongements heuristiques. Pour finir, j’évoquerai la mobilisation, dans ces perspectives, d’outils littéraires, c’est-à-dire le cadre de l’interdisciplinarité de mon travail.

La prise en compte comme sources historiques des textes littéraires, romanesques et critiques :

On assiste, depuis quelques années, à une recomposition de la recherche historique, qui tend à la rapprocher des « littéraires », par retour sur ce type de sources (littéraires, romanesques et critiques…). Plusieurs tendances lourdes interfèrent dans cette évolution des historiens[[Voir l’article fondateur de Roger Chartier, « le monde comme représentation », Annales ESC, n° 6, 1989, pp. 1505-1520. Voir aussi du même auteur : Au bord de la Falaise, Paris, Albin Michel, 1998 qui reprend et prolonge ces réflexions.]].

En premier lieu l’évolution des paradigmes historiques : le milieu des années 1980 marque l’essoufflement des grands paradigmes unificateurs, synthétiques et explicatifs que sont le marxisme ou le structuralisme. Et, si depuis longtemps les études des conjonctures économiques et sociales avaient été renouvelées par l’étude des mentalités ou l’histoire culturelle, ces dernières s’écrivaient à la même échelle que les précédentes (ainsi l’histoire du livre et de la lecture était essentiellement une étude institutionnelle ou quantitative) et s’essoufflaient à leur tour. Innervant ces évolutions, le retour du sujet, d’une philosophie de l’individu, remet en cause le jeu des grandes déterminations collectives et des conditionnements sociaux (de type marxiste ou structuraliste, c’est-à-dire ce que l’école des Annales cherchaient à reconstituer) au profit d’une réhabilitation de la « part explicite et réfléchie de l’action ».

D’un point de vue historiographique ces évolutions paradigmatiques se matérialisent par la revalorisation d’un temps de plus courte durée et des démarches visant à prendre au sérieux les modèles temporels d’action des acteurs du passé (Gender history ; microstoria…). Cette tendance s’inscrit dans l’émergence de l’idée d’histoire des représentations, qui, à l’encontre des logiques d’inventaires ou de cartographies des régularités, pose le problème de la construction quotidienne des relations sociales, et de leur figuration, de leur appréhension par les contemporains, de la manière dont ils les pensent, et les justifient, bref organisent, structurent leur horizon quotidien, et ce dans une perspective dynamique, posant le problème de leur construction permanente, dont il faut saisir le mouvement et l’inscription dans des tensions sociales, et des rationalités propres à des groupes humains plus ou moins étendus. Cela est à rattacher à une évolution des sciences sociales (tout particulièrement en histoire) qui s’interrogent de plus en plus sur la construction des catégories d’analyse de leur objet, et sur la pertinence, plus fine à tous égards, de prendre en compte, pour l’analyse de toute société, les propres schèmes que ces dernières utilisent pour penser son rapport au monde et analyser son environnement, dans un souci d’éviter une vision extérieure à ces sociétés, d’être plus attentif aux logiques du passé, considérant, sur la base d’un

« modèle aristotélicien, [que] connaître est synonyme de ‘‘faire apparaître », de révéler ce qui était déjà là à l’état latent. En ce sens, la classification n’est pas l’une des interprétations possibles de la réalité mais son miroir direct. Par conséquent, l’acte même de ‘‘classer » ne serait rien d’autre qu’une mise en ordre du réel »[[Simona Cerrutti, « la construction des catégories sociales », dans Jean Boutier et Dominique Julia (direction), Passés recomposés : champs et chantiers de l’histoire, Paris, Autrement, série Mutations, n° 150-151, janvier 1995, pp. 224-234 ; citation p. 228 (voir aussi, l’exemple proposé de Lyon, au XVIe siècle, d’après les travaux de Natalie Zemon Davis, p. 227).]],

révélateur des propres logiques de pensée d’une société, comme, rétrospectivement, du risque de l’anachronisme, latent, à ne pas en tenir compte et à appliquer des schèmes extérieurs à la société considérée (notamment par le recours aux « catégories socioprofessionnelles » ou aux paradigmes explicatifs, spécialement marxistes[[Ibidem, p. 225-227 et Roger Chartier, loc. cit., p. 1511.]]).

On voit cependant tout l’intérêt que peut susciter tout récit d’ordre littéraire, s’il est admis, sur la base du modèle aristotélicien précédemment cité, sa capacité à être un « paradigme d’ordre » (Ricœur), sa force structurante et analytique du réel, dans une telle configuration historique, qui s’attache à mettre en valeur, dans une démarche compréhensive (au sens wébérien et sociologique du terme), le déploiement quotidien du social et de ses évènements. Le littéraire (pendant longtemps le théâtre, mais aussi le roman, depuis le XIXe siècle) joue, en effet, dans ce cas, un rôle non négligeable dans cette construction quotidienne du social et la mise en place de ses représentations, qui le figurent et lui donnent sens : il est le lieu, ou un des lieux, où ces dernières sédimentent, se stabilisent, le lieu qui contribue à leur évolution. A cet égard, dans cette prise de conscience du roman, de tout récit, comme « forme spéciale de la connaissance du monde humain », comme régime de savoir, de représentation, d’intelligibilité du monde, les travaux transversaux de Paul Ricœur ont joué un rôle non négligeable. Notamment dans Temps et Récit, il montre combien le récit -roman et histoire elle-même d’ailleurs- est porteur de schèmes classificatoires, explicatifs, renvoyant à l’efficience propre du discours, à sa capacité à véhiculer des savoirs sociaux ; combien le récit joue le rôle d’activité configurante, de symbolisation du monde. Et c’est à ce nœud, comme mode de dire (d’appréhension) particulier du réel que se situe la capacité du roman, de tout récit à être un moyen de saisir la rationalité des acteurs, des groupes, des individus du passé. Du fait de sa fonction sociale d’être une des « façons » dont on vit le monde, le récit « représente notre connaissance pratique du monde et engage un travail communautaire de construction d’un monde intelligible [au même titre que la] connaissance logico-mathématique » et, de ce fait, est un des moyens de pénétrer, d’appréhender ce travail, cette connaissance pratique du monde[[Ce développement sur Ricœur s’appuie sur l’ouvrage Temps et Récit (Paris, Seuil, 1983-1985), et sur les analyses qu’en proposent les auteurs suivants :

Antoine Compagnon, le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil, rééd. Coll. « Points », 1998, pp. 147-156 ; la citation, p. 153

François Dosse, Paul Ricœur : les sens d’une vie, Paris, La Découverte, 1997, pp. 551-560 (qui s’appuie aussi sur la biographie de Ricœur d’Olivier Mongin).]].

Et c’est bien pourquoi des récits de fiction peuvent être considérés comme ayant un réel apport dans la connaissance du passé, au-delà de leur caractère imaginaire ou de leur dimension a priori anecdotique par rapport à l’Histoire. Sauf que ce n’est qu’en partie dans cette perspective qu’on entend utiliser les romans et les textes littéraires (critiques) communistes de Guerre Froide.

Des propositions nouvelles en sociologie historique des intellectuels :

Etudier romans et critiques littéraires dans les perspectives précédemment décrites peut, en effet, permettre de combler un angle mort dans la recherche sur les intellectuels[[Les réflexions suivantes sont le fruit de notre analyse de la bibliographie sur les intellectuels communistes de Guerre Froide, réflexions qui se sont avérées converger avec celles de Vincent Duclert, dans : « les intellectuels : un problème pour l’histoire culturelle », Cahiers du Centre de recherches historiques, n° 31 (« Regards sur l’histoire culturelle »), avril 2003, pp. 25-39, titre rencontré après l’achèvement de notre D.E.A. Voir aussi, dans des perspectives similaires le livre de François Dosse : La Marche des idées. Histoire des intellectuels-histoire intellectuelle, Paris, La Découverte, 2003.]].

Celle-ci s’est en effet déployée et construite à partir des caractéristiques du modèle français de l’intellectuel[[Pour une vue de cette historiographie et de cette façon d’aborder les intellectuels, se reporter au livre de François Dosse, cité.]]. L’intellectuel y est celui qui intervient dans le champ politique depuis son champ d’origine en s’appuyant sur la crédibilité acquise dans ce champ d’origine. Ainsi Zola intervient-il en se prévalant de son statut d’écrivain. C’est autour de cette clé que s’est déployée l’étude des intellectuels : quand, dans quel contexte, pourquoi les intellectuels interviennent-ils ou non ? Quelles sont les solidarités, les affinités qui sont à la base de cette entrée en politique ? Quels sont les lieux, les réseaux facilitant/permettant cette intervention ?… A cette école, représentée par les travaux de Jean-François Sirinelli[[De cet auteur, parmi de nombreuses références, un article méthodologique : « Le hasard ou la nécessité ? Une histoire en chantier : l’histoire des intellectuels », Vingtième siècle, revue d’histoire, n° 9, janvier-mars 1986, pp. 97-108 ; voir aussi sa thèse : Génération intellectuelle. Khâgneux et normaliens dans l’entre-deux-guerres, Paris, Fayard, 1988.]], il faut ajouter l’école de Pierre Bourdieu. Si la première cherche à dresser des cartes de l’engagement, tant sur le temps long (flux et reflux de l’engagement) que par coupe synchronique (qui, quel pôle s’engage à un moment précis, dans un état donné de l’engagement), la seconde cherche à comprendre les mécanismes et les structures à l’origine de l’engagement, en fonction des propriétés sociales de chaque acteur et en fonction de l’organisation de la sphère (le « champ ») culturelle au moment considéré. Ce champ est, en effet, appréhendé comme une arène où se jouent des luttes de/pour le pouvoir social, même si les formes que cela prend sont des formes culturelles (lutte pour le monopole de la définition légitime de la règle du jeu, c’est-à-dire de la culture, de la littérature…)[[Là encore, parmi de nombreux travaux, se référer aux Règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992 de Pierre Bourdieu ; à la thèse de Christophe Charle, Naissance des intellectuels, 1880-1900, Paris, Ed. de Minuit, 1990 ; ou à celle de Gisèle Sapiro : La Guerre des écrivains (1940-1953), Paris, Fayard, 1999.]].

Au-delà des intérêts et des apories propres à chacune de ces approches[[Pour une approche de ces thèmes, cf. une nouvelle fois, l’ouvrage de François Dosse, cité, assez sévère cependant quant à sa critique des travaux s’inscrivant dans les jalons tracés par Pierre Bourdieu.]], elles ont, en tout cas, un point commun, qui est de laisser de côté toute une dimension, pourtant essentielle, des intellectuels, celle de leurs productions concrètes. Jamais n’est abordée leur dimension de « producteurs de biens symboliques » pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu. Sans doute est-ce à rattacher au discrédit de l’histoire des idées et à ses apories, notamment son côté désincarné, déhistoricisé[[Voir, par exemple, les propositions défendues de François Dosse, op. cit.]]. Il y a pourtant moyen de tourner cette aporie, pour le plus grand bénéfice de l’histoire des intellectuels.

A suivre Vincent Duclert, c’est, en effet, un moyen supplémentaire offert à l’historien pour comprendre mieux les processus d’engagement des intellectuels, en supposant que savoirs et activités sont un moyen de pénétrer les valeurs et la logique d’engagement de ces individus dans le champ politique. Et de proposer l’exemple de Michel Foucault, dont l’engagement peut mieux se comprendre et s’éclairer à la lumière de sa démarche d’archéologue des savoirs et des épistémè, de mise au jour du système cohérent à la base de toutes les opérations intellectuelles sous-jacentes à une culture, à une époque donnée[[Vincent Duclert, « les intellectuels : un problème pour l’histoire culturelle », loc. cit.]]. Un autre exemple pourrait être fourni par l’analyse des activités des intellectuels communistes considérées comme fondatrices et surtout marqueurs du rapport, de la relation, que ces derniers entretiennent avec le P.C.F., dans la phase d’aggiornamento des années 1960. C’est en tout cas un des apports du travail mené par Frédérique Matonti, dans sa thèse sur la Nouvelle Critique, à partir de l’étude du travail des intellectuels de cette revue, en direction des nouvelles théories des années 1960 (Foucault, Lacan, Althusser…) -lequel s’inscrit dans la phase de rénovation du P.C.F. et en produit les soubassements théoriques- que de reconstituer, depuis l’étude de ce travail concret des intellectuels, c’est-à-dire de leur production de « biens symboliques », leur engagement dans les rangs du P.C.F. et ses modalités, la relation ambiguë qu’ils entretiennent avec lui et ses vicissitudes…[[Frédérique Matonti, Intellectuels communistes. Essai sur l’obéissance politique : la Nouvelle critique (1967-1980), Paris, La Découverte, 2005. La thèse à l’origine de ce livre date de 1996 (La double illusion : la Nouvelle Critique, une revue du P.C.F. (1967-1980), thèse de doctorat dirigée par Evelyne Pisier, Université de Paris-I). Pour une analyse en perspective de cet ouvrage, on se permet de renvoyer à notre D.E.A., cité, pp. 78-85, spécialement pp. 82 et suivantes.]]

La proposition est donc d’analyser les savoirs construits par les intellectuels, les biens symboliques qu’ils produisent ; de faire une histoire de ces savoirs, en s’intéressant aux développements politiques et sociaux de ces corpus et de leur contenu ; en étudiant notamment la relation établie entre leur engagement et leur propre savoir de producteur de biens symboliques ; les productions crées au cours de leur engagement[[Vincent Duclert, « les intellectuels : un problème pour l’histoire culturelle », loc. cit.]]. Bref de construire une histoire des intellectuels non plus depuis l’analyse de leurs engagements, mais à partir de leur production, en se décentrant vers d’autres sources, d’autres supports d’analyse. L’idée est de saisir comment l’intellectuel est concrètement « homme du culturel, créateur ou médiateur, mis en situation d’homme du politique [c’est-à-dire] producteur ou consommateur d’idéologie »[[Définition de l’intellectuel adoptée par Pascal Ory et Jean-François Sirinelli, dans : Les intellectuels français, de l’Affaire Dreyfus à nos jours, Paris, Colin, 1986, réédition, 2002, p. 10.]]. Ce qui implique aussi de rompre avec la traditionnelle histoire des idées, dans la mesure où cette analyse n’étudie pas les idées pour elles-mêmes, dans leur filiation, leur cheminement, leur transformation, mais cherche, bien plus, à les situer historiquement et socialement, dans des contextes et des tensions précis, dans un dimension socio-historique forte.

C’est en tout cas ce à quoi vise la notion de « culture littéraire », qui cherche à synthétiser ces propositions méthodologiques, pour aborder les intellectuels communistes depuis leur travail littéraire concret, depuis l’analyse concrète de la production de biens symboliques pratiques. Ce concept cherche, en fait, dans la continuité les jalons précédemment dégagés, à tenir ensemble une analyse en profondeur des productions culturelles concrètes, tout en faisant retour sur une dimension sociologique puisqu’en sous main, c’est l’activité proprement dite de l’intellectuel qui est analysée, dans ses logiques spécifiques, ses schèmes, que suppose une telle manière de romancer. L’étude de cet ensemble peut, donc, très bien être une manière de circonscrire les caractéristiques de cet individu social, à partir de ses particularités -littéraires- qui en fondent l’identité sociale ; ce qui est, finalement, aussi, une matérialisation de la relation que ces mêmes écrivains entretiennent avec le P.C.F., puisqu’il s’agit tout simplement d’une analyse de ce qu’est, pratiquement, un écrivain communiste.

Un outil de synthèse et d’approche des romans et romanciers communistes : la notion de « culture littéraire » :

Qu’entend-on, en effet, précisément par cette notion de culture littéraire ? Cette notion cherche à mettre en valeur l’ensemble des représentations et présupposés du romanesque et du littéraire que se donnent, que produisent et construisent, que véhiculent et mobilisent les écrivains communistes ; les réflexes, les conditionnements, les schèmes de perception littéraire, qui en découlent et qui fondent une tournure d’esprit littéraire, une proximité communiste dans la manière de romancer ou de lire, de décrypter un roman ; cette tournure d’esprit littéraire, qui permet de distinguer un groupe d’écrivains d’un autre. L’ensemble de ces caractéristiques se construisant et muant, à mesure que les écrivains communistes dominent toutes ces exigences littéraires et politiques, s’approprient les exigences idéologiques qui fondent leur identité d’écrivain communiste. Ce qui finit par matérialiser un ensemble de possibles et de réflexes intrinsèquement littéraires et politiques, c’est-à-dire une géographie des possibles littéraires communistes -pratique, acception, extension de la notion littéraire dans la sphère politique communiste. Bref une culture littéraire.

Ainsi présentée, cette notion montre tout ce qu’elle doit, dans son élaboration comme dans sa définition, à celle(s) de culture politique telle(s) que ses promoteurs en histoire politique, notamment Serge Berstein et Jean-François Sirinelli, l’ont pensée[[Parmi un ensemble conséquent de travaux, on renvoie aux articles théoriques suivants :

* de Serge Berstein,

« la culture politique », dans : Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli, Pour une Histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997, pp. 371-386;

« nature et fonction des cultures politiques », dans : S. Berstein (dir.), les cultures politiques en France, Paris, Seuil, 1999, pp. 7-31.

(Duquel sont tirées l’essentiel des idées, ici rapportées, notamment pp. 9 & 11.)

* de Jean-François Sirinelli, « De la demeure à l’agora. Pour une histoire culturelles du politique », dans : S. Berstein et P. Milza (dir.), Axes et méthodes de l’histoire politique, Paris, P.U.F., 1998, pp. 380-398.

* Un exemple concret et particulièrement développé est, enfin, bien sûr, l’ouvrage collectif en trois volumes, dirigé par Jean-François Sirinelli sur les Droites en France, Paris, P.U.F., 1992.]]. Elle s’en veut le pendant et l’adaptation au domaine littéraire, cherchant à rendre compte pour le littéraire, donc, de ce que ils cherchent à mettre en valeur pour le politique, à savoir l’ensemble des référents, tout ce qui oriente les acteurs littéraires ou politiques, dans chacun de ces domaines respectifs. En histoire politique comme dans le présent projet, il s’agit, en effet, d’analyser l’acte politique ou littéraire par « référence à un système de représentations partagé par un groupe assez large [représentatif] au sein de la société ». Ce système de références est un

« ensemble de représentations, porteuses de normes et de valeurs, qui constituent l’identité [ici du groupe des romanciers communistes, là] des grandes familles politiques, bien au-delà de la notion réductrice de parti ou de force politique [ou, dans notre cas, de la simple analyse de la politique culturelle du P.C.F.], chargée de dire le dogme et de veiller à sa pureté »

tout en s’articulant à l’ensemble de la sphère politique (littéraire dans notre cas) et au-delà dans la culture globale de la société. On est, à cet égard, dans les deux cas, en présence d’un ensemble cohérent, mais implicite dans l’activité quotidienne, fondé sur un système de vocabulaire propre, de mots-clés incontournables, et surtout de (modes de) raisonnements partagés, de codages et de non-dits révélant autant d’arrière plans fondateurs de cette identité commune, modelant en profondeur les structures de la personnalité sociale soit du politique, soit du romanesque[[Le recours à une telle notion pose, à cet égard, de manière semblable au concept dont elle est issue, des interrogations épistémologiques et méthodologiques fondamentales, qui tiennent, d’une part, à la question de savoir « s’il est possible à un historien d’attribuer à un groupe humain donné un fond stable de valeurs et de croyances » (Sirinelli, « De la demeure à l’agora », loc. cit., p. 388), sans outrepasser son rôle, sans rationaliser ou systématiser l’interprétation à outrance et, d’autre part, au-delà de cette interrogation sur la valeur heuristique de la construction conceptuelle utilisée, à la question de la polysémie de la notion de culture, employée à tort et à raison, au point de dire tout et son contraire.

A finalement été retenue, dans le cas de la culture politique, une définition finalement « de caractère anthropologique, qui voit dans la culture l’ensemble des comportements collectifs, des systèmes de représentation, des valeurs d’une société donnée » (Serge Berstein, « l’historien et la culture politique », Vingtième Siècle, revue d’histoire, n° 35, juillet-septembre 1992, p. 68), laquelle définition peut, dans le cas qui nous concerne, être facilement réinvestie, non sans avoir pris la mesure des enjeux épistémologiques d’une telle définition, à partir des références proposées par les promoteurs de la culture politique pour aborder et circonscrire cette aporie et qui peuvent être reprises et réinvesties pour la construction de notre propre concept.

Soit les ouvrages de : Bertrand Badié, 1986, Culture et politique, Paris, Economica, réédition 1993 (pour un bilan des débats suscités par le concept de culture politique en sciences politiques ; voir aussi Yves Deloye, Sociologie historique du politique, Paris, La Découverte, 1997, réédition, 2003) ; Denys Cuche, 1996, La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte, réédition, 2004 ; Philippe Bénéton, 1975, Histoire de mots : culture et civilisations, Paris, Presses de la FNSP ; que l’on pourra compléter, outre les ouvrages signalés dans les bibliographies des références précédentes, par les réflexions que propose Clifford Geertz sur la part de reconstitution et de systématisation que suppose la reconstitution d’une culture, dans : Bali : interprétation d’une culture, 1973, traduction française : Paris, Gallimard, 1973 ; et dans Ici et là bas : l’anthropologue comme auteur, 1988, traduction française : Paris, Métailié, 1996.]].

Ainsi présentée, cette notion montre aussi, au-delà de sa filiation avec la notion de culture politique, combien elle se rattache aux nouvelles interrogations historiographiques évoquées plus haut, ne serait-ce que parce qu’elle s’attache à mettre en valeur les spécificités d’écriture d’un groupe d’auteurs, les spécificités de leur critique artistique, mais aussi leurs propres références littéraires historiques, leur propre réseau de références et d’importations littéraires privilégié… ; les critères, les grilles d’évaluation, les logiques de classement et de consécration… Elle interroge une certaine manière de lire, de composer ; elle en explicite les représentations, les pratiques, les structures, la rationalité ; elle en reconstruit les logiques propres. Bref, elle est attentive à la construction des catégories d’analyse des écrivains communistes, aux schèmes que ces derniers mobilisent pour penser leurs productions ou leurs lectures. Et elle met au centre de notre recherche les textes littéraires, romanesques ou critiques, en tant que porteurs, marqueurs de cette rationalité littéraire communiste que l’on cherche à saisir, puisque, comme « paradigme d’ordre », dans leur formalités mêmes, par « leurs dispositifs mêmes, leurs articulations rhétoriques ou narratives, leurs stratégies persuasives ou démonstratives […leurs] agencements discursifs et les catégories qui les fondent -ainsi les systèmes de classement, les critères de découpage, les modes de représentations- [ces textes] ne sont point réductibles aux idées qu’ils énoncent ou aux thèmes qu’ils portent [ou à leur dimension de fiction]. Ils ont leur logique propre »[[R. Chartier, « Le monde comme représentation », loc. cit., repris dans Au bord de la falaise… op. cit., respectivement : p. 1517 et p. 82. Je souligne. ]], qu’on identifie à la culture littéraire, à ce qui permet aux acteurs de s’orienter dans leurs activités romanesques et/ou critiques, de les produire.

Enfin, si l’on considère la culture littéraire comme l’ensemble des représentations, des valeurs, des normes soudant un groupe[[Celle ici retenue paraphrase celle adoptée, pour la culture politique, par J.-F. Sirinelli, dans : « De la demeure à l’agora… », loc. cit., p. 391.]] d’écrivains, sur le plan littéraire (on analyse des productions romanesques et leur logiques, leur système de références propre) on voit aussi combien, sur le plan social, cet ensemble de représentations, de valeurs, de normes soude aussi un groupe d’écrivains. Bref on fait bien retour sur cette dimension de « sociologie par les œuvres » des auteurs et des intellectuels communistes que l’on évoquait avec Vincent Duclerc.

Les prolongements heuristiques de la culture littéraire : histoire culturelle, histoire sociale de la culture et idéal-type :

D’autre part, plus généralement, du fait même de sa dimension synthétique d’outil heuristique, la notion de culture littéraire permet donc de brasser de multiples sujets autour des activités littéraires communistes.

Elle est d’abord histoire culturelle, au premier chef parce que, cœur de ce travail, elle analyse et rend compte des œuvres romanesques et du travail de critique littéraire des auteurs communistes. Elle l’est aussi parce qu’elle étudie aussi le corollaire de ce travail critique, à savoir le double travail d’importations littéraires et de construction d’une tradition littéraire dans laquelle inscrire et légitimer ces productions contemporaines. A cet égard, une telle approche est un moyen d’analyser comment se construit et se met en place une mémoire culturelle et un canon artistique, même si c’est dans un contexte particulier[[Sur ces dernières orientations propres à l’histoire culturelle, voir les remarques de Pascal Ory dans l’Histoire culturelle, Paris, P.U.F., 2004, pp. 107 et passim (sur l’histoire du goût) et pp. 114-115.]]. Plus largement, en tant que composante de la contre-société communiste, elle est aussi histoire culturelle de cette contre-société, puisqu’elle interroge la dimension de contre-culture, de contre-littérature de celle-ci. Elle ne fait à cet égard que développer, par son versant littéraire, ce que de nombreux autres travaux ont mis en valeur depuis les travaux pionniers d’Annie Kriegel, notamment dans les études sur la banlieue rouge ou la liturgie communiste spécialement la fête de l’Humanité[[Quelques titres, parmi d’autres : Annie Kriegel, Aux origines du communisme français, La Haye, Mouton, 2 vol., 1966, réédition : Paris, Champs-Flammarion, 1978 et Les communistes français, 1920-1970, Paris, 1985, Le Seuil.

Noëlle Gerôme et alii (dir.), Banlieues en fête, P.U. Vincennes, 1988 ; du même auteur, avec Danielle Tartakowsky, La Fête de l’Humanité. Culture communiste, culture populaire, Paris, Messidor-Editions sociales, 1988.

Annie Fourcault, Bobigny, banlieue rouge, Paris, éditions ouvrières-Presses de la FNSP., 1986. Et l’ouvrage qu’elle a dirigé en 1992 : Banlieue rouge. 1920-1960, Paris, Autrement. Jean-Pierre Brunet, Saint-Denis, la ville rouge. Socialisme et communisme en banlieue ouvrière (1890-1939), Paris, Hachette, 1980.]]. Et l’interrogation sur la littérature est tout à fait légitime, au vu de ces conditions, comme des circonstances spécifiques de son élaboration (la littérature, et plus largement la culture, sont considérées comme des fronts de la lutte idéologique de Guerre Froide, fusionnant l’activité littéraire/culturelle avec les exigences de la propagande soviétique) et des présupposés de celle-ci -la théorie réaliste socialiste- : quelles sont les pratiques littéraires ? Quelle est la littérature créée ? Quels sont les savoirs produits ? …

Evoquer cette dimension de contre-culture, de contre-société est aussi évoquer la dimension d’histoire sociale de cette démarche, ne serait-ce que parce qu’elle pose la question de la contre-société littéraire communiste, ou, pour le dire avec des mots de Bourdieu, du contre-champ littéraire communiste. Quelles institutions, réseaux, revues, maisons d’éditions composent ce monde littéraire communiste ? Quels en sont les modes de fonctionnement ? L’articulation avec le reste du champ ?… Et reconstituer ce sous-champ pose la question, de toute façon incontournable pour qui veut construire la culture littéraire communiste dans sa diversité, de la « topographie » de ce sous-champ. Les travaux de Jeannine Verdès-Leroux ont montré combien les intellectuels communistes étaient sociologiquement clivés ; et combien ces clivages pesaient dans leur rapport à la culture[[Jeannine Verdès-Leroux, Au Service du Parti. Le Parti communiste, les intellectuels et la culture (1944-1956), Paris, Fayard-Minuit, 1983 et Le réveil des somnambules. Le Parti communiste, les intellectuels et la culture (1956-1985), Paris, Fayard, 1986. ]]. Dès lors, se pose la question de savoir comment ces clivages se structurent en un champ littéraire communiste ; quels pôles, antagoniques, constituent ce champ ? Quelles ressources sont mobilisées dans ces oppositions ? Quelle définition de la culture ?… Cette vue différenciée du champ littéraire communiste, et partant cette histoire sociale des milieux littéraires communistes, ne peut qu’affiner l’élaboration de la notion de culture littéraire, en la construisant de façon différenciée et en en rendant compte ainsi.

Mais cela conduit aussi à poser, plus largement, la question de l’usage heuristique d’une telle notion. A cet égard, elle peut être considérée et utilisée comme un idéal type. Un idéal type qui vaudrait autant comme modèle général que comme échelle à laquelle mesurer les écarts. En elle-même, la notion de culture littéraire a, en effet, valeur heuristique puisqu’elle cherche à définir l’univers, la rationalité littéraire de l’ensemble des communistes. On peut donc considérer qu’elle a valeur générale pour l’ensemble des écrivains communistes ; qu’elle est une position médiane, construite qu’elle est autour des points communs qui font l’identité commune des écrivains communistes. Mais en même temps, elle vaut tout autant par les écarts à cette position moyenne qu’elle implique de construire. C’est particulièrement net si l’on considère la personnalité d’Aragon. Ce dernier est à l’origine et la cheville ouvrière de l’introduction en France du réalisme socialiste et de son interprétation française, bref de la théorie qui fonde l’esthétique communiste, notamment en littérature. Il apporte donc une contribution décisive à cette culture littéraire qu’il construit en partie. Mais en même temps, il est notoire que sa trajectoire et que son usage de la notion de réalisme socialiste furent particulièrement ondoyants. Mobiliser la notion de culture littéraire est peut être, dès lors, un moyen de mesurer, de saisir cette ondoyance, les distances ou les jeux de cache-cache qu’Aragon opère avec cette théorie. La culture littéraire peut, à cet égard, être un bon moyen pour comprendre et saisir la portée du travail de construction d’une continuité littéraire et de prise de distance avec le réalisme socialiste qu’il a porté, travail qu’il opère avec la double parution de J’abats mon jeu (ouvrage théorique, 1959) et la Semaine sainte (roman, 1958, qui rompt avec la période réaliste socialiste « dure » des Communistes). De même, dans la même perspective, cela peut être un bon moyen pour mesurer les tentatives de sortie de réalisme socialiste, qu’il soit désormais ouvert (Aragon, 1962) ou sans rivages (Garaudy, 1963).

Mobiliser dans une perspective historienne des outils littéraires :

Outil d’analyse à la fois sociologique mais aussi d’histoire culturelle (analyse des savoirs littéraires produits par les écrivains communistes), la notion de culture littéraire mobilise, pour son élaboration pratique un ensemble de sources (romans, critiques, textes théoriques littéraires…) qui, pour l’historien ne sont pas sans poser de sérieux problèmes de méthodes. Il s’agit de repérer et d’assimiler des méthodes qui sont celles d’une autre discipline, les lettres ; en fait, de définir le cadre d’une interdisciplinarité, au demeurant bien souvent houleuse[[Voir, pour un panorama, l’ouvrage de Paul Dirkx, Sociologie de la littérature, Paris, Colin, 2000, spécialement le chapitre 1, pp. 11-38 ]]. Il faut, en effet, pour mieux l’exploiter, prendre la mesure du régime de la source, particulièrement la dimension fictive ou polysémique des sources romanesques. Et donc mobiliser les références qui analysent et mettent en valeur les effets du texte, et, par exemple, le code réaliste et l’effet de réel que Roland Barthes a analysés. Par ailleurs, dans la mesure où le récit, le texte sont considérés comme paradigme d’ordre, comme porteur d’un régime de savoir dont l’analyse est au cœur de nos préoccupations, il faut aussi appréhender ces textes dans leur dimension de « mode de dire », mode d’expression, bref l’économie de ces récits. Ce qui explique la référence à des auteurs comme Propp, Hamon, Mitterand ou Suleiman[[Pour Propp, on fait allusion à : Morphologie du conte, 1928, traduction française : Paris, Seuil, 1970 ; et Racines historiques du conte, 1946, traduit en 1983.

Pour Hamon : « Pour un statut sémiologique du personnage », Littérature, n° 6, 1972 ; texte et idéologie P.U.F., Paris, 1984 ; « savoir du texte », Revue des sciences humaines, n°4, 1975, pp. 489-499 ; Du descriptif Paris, Hachette, 1981

Pour Mitterand : le discours du roman, Paris, P.U.F., 1980, réed. 1986 et l’illusion réaliste, de Balzac à Aragon, Paris, P.U.F., 1994.

Pour S. R. Suleiman : le Roman à thèse ou l’autorité fictive, Paris, P.U.F., 1983]]… Et ce ne sont là que quelques exemples de ressources et de compétences « techniques » à mobiliser.

D’autant qu’en même temps, ces travaux sont porteurs, en eux-mêmes, au-delà de celles portant sur le régime de la source ou, nécessairement, sur les univers romanesques secrétés[[Voir ainsi les conclusions de l’étude menée à l’aide des propositions méthodologiques de S. Suleiman (op. cit.) de R. Lahanque, dans la troisième partie de sa thèse (le réalisme socialiste en France (1934-1954), thèse de doctorat d’Etat, dirigée par Guy Borreli, Université de Nancy-2, 2002).]], d’informations signifiantes pour la reconstitution de la culture littéraire communiste : on touche, par eux, parce qu’ils sont paradigmes d’ordre, aux choix formels, aux tournures d’esprit littéraire, aux modes de dire, aux circuits romanesques logiques des écrivains communistes, à l’économie romanesque communiste, bref à une partie de ce qui fonde leur culture littéraire communiste. Dès lors -et c’est logique pour une approche qui veut partir des œuvres, d’une analyse des productions culturelles, pour construire une sociologie des milieux littéraires communistes-, c’est à une véritable étude littéraire qu’il faut procéder pour analyser et construire cette notion de culture littéraire : quelle est la morphologie du roman communiste ? Les thèmes, les motifs, les langages, les imaginaires mobilisés ? Quelle est la symbolisation romanesque communiste du monde ? Quelles sont les ressources conceptuelles, rhétoriques, narratives mobilisées ?

Une telle orientation de recherche suppose donc et rend indispensable une connaissance approfondie des techniques d’analyse littéraire, pour les informations qu’elles fournissent, au premier degré, sur les univers littéraires, et au second degré, pour ce qu’elles révèlent de la rationalité qui les manient, les appliquent et les mobilisent.

Si aucune théorie n’est à négliger, il faut toutefois noter qu’une, en particulier (qu’on ne considère pas comme exclusive), semble bien se prêter à l’interdisciplinarité d’une telle approche et faciliter sa mise en place. On songe ici à la démarche sociocritique, initiée par Claude Duchet et qui connaît aujourd’hui des développements essentiellement québécois (Université de Montréal), mais aussi montpelliérains (autour d’Edmond Cros)[[L’article fondateur de la démarche est du à Claude Duchet : « Pour une socio-critique ou variations sur un incipit », littérature, n° 1, février 1971, pp. 5-14.

Il n’existe pas réellement d’ouvrages de synthèse sur la question, sinon les quelques lignes que Dirkx (Sociologie de la littérature, op. cit.) ou d’autres manuels de premier cycle universitaire consacrent à cette démarche. On peut toutefois s’appuyer sur le suffisamment tardif pour pouvoir apparaître comme un bilan relativement synthétique (notamment bibliographique) Pour Claude Duchet : la politique du texte. Enjeux sociocritiques, textes réunis par J. Neefs et M.-C. Ropars, Lille, P.U. Lille, 1992.]]. Son intérêt est d’être à la fois une porte d’entrée sur les études littéraires spécialistes du texte et de ses spécificités dont elle revendique les acquis (cf. la citation suivante) et une démarche qui cherche à saisir et à comprendre la portée sociale du texte. Sa démarche vise à retrouver, sans négliger la spécificité du texte littéraire dans la production textuelle générale, la place du social dans le texte, tous les impensés sociaux qui y résident, toute la charge sociale que le roman, le texte est susceptible de véhiculer. Il s’agit de restituer au texte littéraire l’ensemble de ses implications sociales, précisant ainsi les modalités (textuelles) d’inscription du social dedans (là où d’autres chercheront présence et modalités d’une idéologie), comment le texte parle de et inscrit le social dans ses lignes, comment il se fait porteur d’un discours idéologique, social sur le monde :

« Le roman, considère ainsi Claude Duchet[[Claude Duchet, « Réflexions sur les rapports du roman et de la société », dans : Roman et société, colloque du 6 novembre 1971, Paris, Publications de la Société d’histoire littéraire de la France, 1973, pp. 63-73 ; les citations, pp. 66-67. Les italiques sont de l’auteur.]], [est] comme l’actualisation dans un espace temps spécifique d’un tout social dont il fait lui-même partie et qui ne cesse de se parler à travers lui à tous les niveaux, vocabulaire, syntaxe, images, motifs, thèmes et bien entendu les différents systèmes et réseaux de signes à travers lesquels se développe la chaîne narrative : systèmes des actants et des personnages qui les incarnent, réseau des objets, série des lieux, ensemble des situations ou des scènes pour l’étude desquelles M. Jean Pommier a proposé le terme de scénologie, série des gestes ou des gestus sociaux pour reprendre l’une des notions clés de Brecht… En fait tout élément du roman peut être érigé en paradigme et s’analyser in situ, dans son contexte, comme objet socialisé, à différents étages structurels ».

Cette démarche dépasse le simple rapport de contenant à contenu (« le tout social dont [le roman] fait lui-même partie ») que pouvait cacher l’effet de réel qui crédibilise le roman (sans qu’il y ait pour autant transcendance romanesque vis-à-vis du réel) : les références au réel en effet « ne valent que pour ce qu’elles deviennent [dans l’espace temps spécifique] et non par ce qu’elles sont ». Elle conserve donc les spécificités du texte qu’elle ne gomme pas, bien au contraire (souci des « différents systèmes et réseaux de signes à travers lesquels se développe la chaîne narrative : systèmes des actants et des personnages qui les incarnent », etc.). Mais en même temps, elle cherche à comprendre la force performative de ces textes, en comprenant ce qu’elle mobilise du monde social pour être discours sur le réel ; elle cherche à comprendre le « mentir-vrai » (Aragon), la manière dont le texte nous parle, comment il se fait paradigme d’ordre, concrètement, pratiquement :

[Son] attention va se porter sur les structures internes, les contraintes génériques, les réseaux thématiques, les diverses figures et métaphores par le maniement desquels le texte littéraire parle la société de notre temps »[[R. Amossy, « sociocritique et argumentation: l’exemple du discours sur le ‘‘déracinement culturel » dans la nouvelle droite », dans Pour Claude Duchet: la politique du texte… op. cit., p. 29 ; je souligne.]].

C’est à ce nœud que se situe notre intérêt pour la sociocritique : parce qu’elle cherche à saisir et à comprendre le discours romanesque sur le monde ; parce qu’elle cherche à appréhender ce qui fait que le texte est paradigme d’ordre ; parce qu’elle cherche à appréhender ce qui est mobilisé par le texte pour faire sens. Or ce que le texte mobilise, sa rationalité, son mode de dire, sont ce qui nous intéresse. La sociocritique, en touchant à l’analyse des modes de dire, touche aux circuits romanesques logiques des écrivains (communistes), à l’économie romanesque (communiste) pour dire le monde. Elle permet ainsi de renseigner, en les unissant dans un même mouvement d’analyse, les deux niveaux précédemment évoqués. Car elle suppose, en effet, de s’interroger aussi, au-delà l’univers/discours romanesque sur le monde, sur les logiques littéraires, l’ensemble des représentations et présupposés du romanesque et du littéraire que se donnent, que produisent et construisent, que véhiculent et mobilisent les écrivains (communistes) ; les réflexes, les conditionnements, les schèmes de perception littéraire, les possibles et de réflexes intrinsèquement littéraires et politiques propres aux écrivains (communistes), tous critères fondateurs d’une la culture littéraire (communiste) et qui structurent, jouent dans l’écriture romanesque (communiste) du monde dont la sociocritique veut rendre compte. Et elle a aussi, d’autre part, l’avantage de pouvoir appliquer ces mêmes démarches, ce même mode de raisonnement, ses outils d’analyse à la critique littéraire : analyser « les structures internes, les contraintes génériques, les réseaux thématiques, les diverses figures et métaphores par le maniement desquels [la critique] parle la [littérature] de notre temps » ouvre tout autant, si on suit et reprend les raisonnements précédents, sur ces mêmes logiques, réflexes, conditionnements, schèmes, représentations et présupposés du romanesque et du littéraire que se donnent, que produisent et construisent, que véhiculent et mobilisent les écrivains communistes qui nous occupent.

Et c’est tout l’intérêt, nous semble-t-il, de la sociocritique d’unir ainsi, dans la même approche heuristique et épistémologique, les deux dimensions, les deux pans de sources à la base de notre étude, dans une démarche facilement, on l’a vu, interdisciplinaire, faisant un pas, du point de vue littéraire, vers des interrogations se rapprochant de celles des historiens.

Conclusion :

Comment conclure l’évocation d’un travail en cours, sinon en évoquant les limites, les difficultés de l’approche retenue ? On en signalera trois, majeures :

Une première difficulté tient à l’interdisciplinarité d’une telle approche. Elle implique une travail de défrichement et de mise à niveau considérable, dans des domaines de recherche mal connus. La sociocritique ne peut suffire pour réfléchir sur les textes littéraires ; d’autres méthodes sont nécessaires. Ce qui suppose de les repérer et de les assimiler, pour un historien dont ce ne sont pas les automatismes intellectuels et quand bien même la sociocritique s’en ferait un passeur commode.

Autre écueil méthodologique, la séquence chronologique retenue et le corpus de textes et de romans par conséquent embrassé. Le sujet est centré sur la période de Guerre Froide, entre 1947 et le début des années 1960. Cette séquence entend étudier ce moment si spécifique de production romanesque communiste qu’est la période jdanovienne, ainsi que la période de sortie de cette glaciation stalino-jdanovienne (qu’on peut considérer comme s’achevant au début des années 1960, quand Thorez met fin aux tentatives de réforme du P.C.F. encore en configuration de Guerre Froide et quand s’annoncent les prémisses de l’aggiornamento communiste des années 1960, ce qui donne au sujet une réelle unité historique[[Pour une discussion des bornes chronologiques retenues dans ce travail, voir notre D.E.A., cité, pp. 43-50.]]), finalement peu abordée du point de vue des intellectuels, et particulièrement de leur production dans des contextes et des exigences si particulières et si peu littéraires[[Mis à part les travaux de Jeannine Verdès-Leroux, cités, la troisième partie de la thèse de Reynald Lahanque (citée) et quelques rares autres titres. Là encore voir notre D.E.A. (bibliographie).]]. Mais cela suppose, selon l’approche retenue, d’étudier une production romanesque et critique massive, due à la politique éditoriale et aux structures culturelles mises en place par le P.C.F., en application des orientations jdanoviennes sur la lutte idéologique. Et, donc un réel risque de se perdre dans ce corpus gigantesque (sans parler du corpus dans le corpus que constituent Elsa Triolet et Aragon…), si une méthode efficace de construction de l’échantillon n’est pas adoptée (des solutions existent toutefois).

Dernière limite : la notion même de culture littéraire communiste. Où sont les ouvriers ou l’adhérent de base communiste ? Si culture littéraire il y a, ce sont eux qui en sont les porteurs. Cet angle mort du travail tient, en fait, au sujet initial, qui le justifie. Le but est, on le sait, une sociologie des intellectuels. Ce sont leurs productions qu’il s’agit d’étudier, la culture littéraire qu’ils élaborent ; le travail qu’ils réalisent. C’est donc de « leur » culture littéraire dont on rendra compte. Dès lors, cet autre versant de la culture littéraire est, en partie, hors du cadre traité, même s’il y rentre, ne serait-ce que par les pressions et la demande sociale qui pèsent sur les auteurs communistes (ainsi Aragon et les lecteurs de ses Communistes) ou par les conceptions implicites du littéraire qui sont une partie du soubassement des politiques culturelles du P.C.F. ou de l’horizon d’attente et d’écriture de ces auteurs (poids de l’ouvriérisme communiste, par exemple), bref de la culture littéraire de nos intellectuels[[Cf. ainsi les remarques de Jeannine Verdès-Leroux, dans « l’art de parti : le P.C.F. et ses peintres (1947-1954) », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 28, juin 1979, pp. 33-55, spécialement pp. 35-37.

Sur les lectures communistes, des travaux existent sur le sujet, notamment ceux de sociologie de la lecture. Cf., à titre d’exemple, l’article, tiré de sa thèse, de Nathalie Ponsard : « Histoire de lecteurs ouvriers de Saint-Etienne du Rouvray, des années 1930 à nos jours : un autre ‘‘voyage en culture ouvrière » ? », Le Mouvement social, n° 205, octobre-décembre 2003, pp. 61-86 et les références qu’elle propose. Voir aussi les travaux de Fabrice Montebello, sur la réception ouvrière du cinéma : « Staline & H. Bogart: l’hommage des ouvriers. Essai sur la construction sociale de la figure du héros en milieu ouvrier », Politix, n° 24, 1993 ; Spectacle cinématographique et classe ouvrière. Longwy, 1944-1960, thèse de doctorat d’histoire, Université de Lyon II, 1997.]].

Il en est toutefois le prolongement naturel, si jamais le travail venait à manquer, ou dans les années à venir…