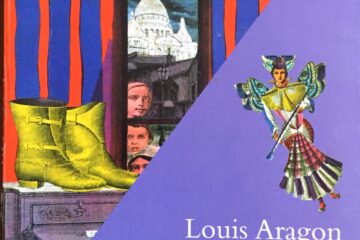

Luc Vigier, « Aragon, le peuple et les fourmis » (1998)

Luc Vigier, Nantes, 1998.

Luc Vigier, Nantes, 1998.

ARAGON, LE PEUPLE, ET LES FOURMIS

Figurations entomologiques du social et du groupe humain chez Aragon

« L’homme est le seul animal social qui ne possède pas d’organe social. Est-ce pour cette raison qu’il ne peut être qu’un socialiste ou un communiste précaire et artificiel ? » (Maeterlinck)

« Quant à la fourmi, elle ressemblerait évidemment à l’homme qui n’attend rien du ciel ou de l’enfer, si elle n’avait sa charité régurgitative qui est une volupté, et sa religion qui est l’amour de la masse dont elle fait partie, sans laquelle elle n’existe point et qui représente sa propre vie agrandie et multipliée. »(Maeterlinck)

Dans un sombre pamphlet publié après la mort d’Aragon, un journaliste reprocha vertement à l’auteur du Monde Réel de ne donner du peuple qu’une image caricaturale, distante et maladroite, digne du regard indéfectiblement bourgeois d’un auteur dont la pensée n’avait de communiste que le nom. La représentation du peuple dans les romans d’Aragon mérite un examen moins venimeux et plus approfondi. Le groupe « populaire » tel qu’il apparaît dans ses romans ne se réduit pas à la figuration lyrique d’une communauté rassemblée pour chanter les louanges du socialisme. Tout d’abord parce que le « type social » des individus représentés dans leur agglomération et la cause de leur rassemblement varient d’un roman à l’autre. Le groupe humain représente en effet aussi bien les militants « rouges » du finale des Cloches de Bâle, les visiteurs grouillants de l’exposition universelle dans Les Voyageurs de l’Impériale que les soldats français en fuite lors de la défaite de juin 1940. En second lieu parce que la représentation du peuple, ou plus exactement de la foule populaire, constitue non une évidence mais un enjeu problématique, voire un risque. Or, la description de la foule populaire tend parfois chez Aragon à fuir l’interprétation idéologique. Elle semble davantage émaner du regard attentif de l’entomologiste et plus particulièrement du spécialiste de la vie des fourmis. C’est à cette part de la figuration populaire dans son oeuvre que nous nous intéressons ici.

La fourmi ( et ses inévitables corollaires: la fourmilière, le fourmillement etc) ou plus exactement les fourmis appartiennent aux lieux communs de la représentation des hommes en collectivité industrieuse et grouillante. Solidement ancrée dans les structures anthropologiques de l’imaginaire, l’agitation myrmécéenne constitue un appel universellement exploité à l’anthropomorphisation des comportements des insectes dits « sociaux ».

Mais revisitée pendant soixante années d’écriture, quoique de manière discontinue, la métaphore myrmécéenne constitue chez Aragon une forme de « discours » romanesque sur le « peuple », considéré non dans son abstraction marxiste mais dans la réalité de sa grouillante vitalité. De manière plus surprenante, et suivant les phénomènes d’intra- et d’intertextualité propres à l’oeuvre, l’image devient parallèlement le support d’une discrète métatextualité, jusqu’à constituer l’image étrange d’un écrivain en proie au vertige de sa démultiplication.

Armand Barbentane ou l’évangélisation des fourmis.

Les Beaux Quartiers, roman de 1936, semble introduire pour la première fois l’association du peuple-fourmi et d’une communauté humaine. Le début de l’oeuvre évoque la vie quotidienne des habitants de Sérianne-le -Vieux où vit la famille Barbentane. Madame Barbentane, abandonnée par son mari, reporte son attention sur Armand qu’elle espère faire rentrer dans les ordres. Le petit Armand, lassé des chagrins maternels, cherche parfois en Dieu le témoin et le confident unique de ses secrètes souffrances. La confidence se transforme bientôt en une mise en scène de la parole digne du Nouveau Testament:

« C’est à Dieu qu’il racontait ses histoires.(…) Il partait, dans le potager, évangéliser les fourmis. Il leur parlait un langage lyrique où il se perdait lui-même, arrêté soudain à en regarder une, bien brave, qui portait sur son dos un bout de bois tellement gros pour elle ! Comme si Armand eût trimballé son armoire à glace…Fourmis, fourmis, comment ne vous émerveillez-vous pas de la gloire de Dieu dont vous êtes un vivant témoignage? Fourmis, vous vous promettez, mais votre attente est vaine, elle est frivole, et le mensonge est à l’ombre de vos pas, fourmis! Malheur à vous qui prenez appui sur le gracile roseau, malheur à celui qui…je veux dire à celle, les fourmis sont du féminin, à celle qui dans son audace sacrilège, s’en remet aux pompes de l’impiété, aux lumières du siècle, à la nuit profane ! Dieu soumet les fourmis qu’il aime, lui seul ne trompe point la brebis, c’est-à-dire les fourmis fidèles, et sa parole ne déçoit point mon attente…Grand Dieu, c’est trop, c’est trop me promettre, je suis ébloui, je suis comblé! Fourmis, remerciez votre Sauveur et sa Mère Bienheureuse pour toutes les bontés qu’ils font pleuvoir sur vos demeures de péché…Oh! Celle-là, qu’est-ce qu’elle fait avec cette herbe ? L’avarice, malheureuse, t’incite à acquérir plus de bien que de raison…Tu ne songes pas à l’orphelin que tu dépouilles, le démon tentateur… »

Le passage relève, comme le démontre Amy Smiley, d’une certaine « poétique du jardin », peu éloignée ici d’une perception enfantine de la politique ou d’une compréhension schématique de l’idéologie. Le peuple serait cette association d’êtres identiques, indifférents aux voix les invitant au repentir et à une prise de conscience métaphysique. Univers miniature peuplé de multiples « bestioles », le potager devient pour Armand le lieu secret où il exerce le pouvoir mystérieux ( et sans effet) de sa voix sur les êtres collectifs. La scène n’est pas immédiatement métaphorique ( il s’agit véritablement de fourmis). C’est l’association de la brebis et de la fourmi qui lui confère cette dimension. Se substituant à la parabole des brebis égarées, le discours aux fourmis, transposé en une sorte de « sermon sur le jardin », devient peut-être aussi, à travers l’individualisme avaricieux de l’une d’entre elles, la représentation d’un dogme marxiste: »La propriété, c’est le vol ». Cette évangélisation des fourmis dans Les Beaux quartiers dépasse l’évocation attendrissante du monde de l’enfance. Elle correspond à une représentation fantasmatique du pouvoir politique et plus généralement du pouvoir d’influence de la foi et de son langage propre sur les masses inconscientes.

La parodie du discours ex cathedra, souligne certes la capacité du personnage central à « restituer aux métaphores les plus usées du langage sacré une vie nouvelle et singulière, en les prenant pour des réalités ». Mais, sur le plan de la stratégie romanesque, le discours évangélique prépare la transition intellectuelle et la révolution de conscience qui se feront plus tard dans l’esprit du jeune Armand, à la veille de la première guerre mondiale.

Devenu adulte, Armand s’écarte du projet maternel et suit la voie paternelle, celle de la politique, du socialisme et de l’athéisme. En effet, Armand ayant, non sans hésitation, perdu la foi chrétienne dès le chapitre XIII, et la « foi patriotique » dans le mouvement iconoclaste de son éducation sentimentale, la métaphore myrmécéenne resurgit, intacte, au moment où Armand se demande si le prochain rôle qu’il va jouer ne sera pas celui de l’orateur politique:

« Est-ce qu’il saurait avec des socialistes parler le langage qu’il faudrait ? C’était un peu comme avec les fourmis. Mais les mots neufs et maladroits empruntés à la presse, Armand n’était pas sûr de pouvoir les prononcer. Ce n’était pas tout à fait comme avec les fourmis. »

La métaphore originelle du discours de l’enfance se développe ici dans la pensée du futur adulte politique en une ramification qui substitue au comparé évangélique (les brebis-fourmis) l’élément politique (les militants socialistes). Le lien métaphorique est alors le pouvoir de la parole, qui se heurte cette fois à la conscience idéologique de fourmis politisées.

Dans la suite du roman, l’allusion à la scène fondatrice du potager transforme la métaphore filée en signe ou, si l’on préfère, en crypte d’une certaine perception du social. Construit en partie sur le modèle du finale des Cloches de Bâle, le point d’orgue social des Beaux Quartiers, où Armand rencontre véritablement la réalité collective du peuple ouvrier, reprend ce point du vue « supérieur » (visuellement parlant) d’un individu témoin du rassemblement des masses. Celles-ci se dirigent vers le « champ de la manifestation » où parlera Jaurès. Juste avant le passage qui va suivre, elles sont placées à l’horizon du « tableau ». La foule, d’abord décrite dans sa bigarrure et son enchevêtrement actif, se concrétise en « grappes noires » qui » s’accrochent à l’herbe des buttes ». La métaphore s’accomplit au chapitre XXIX où les groupes humains, découvrant le « panorama » du champ de la manifestation, sont eux-mêmes pris dans une focale générale surplombante.

» Pour l’instant, les pentes de la butte auraient l’air d’un immense pique-nique, parcouru par les marchands de journaux, où des gosses avec des boîtes d’oublies criaient: ‘le plaisir, mesdames!’ où des groupes dans l’herbe s’affalaient sur les feuilles du jour, n’eussent été sous le soleil accablant de tout l’horizon ces cheminements de fourmis noires d’où montaient par bouffées des chants et des clameurs.(…) Du Pré-Saint-Gervais, il en grimpait par toutes les voies à travers les maisons, les cabanes, les murs. De la porte de Chaumont, au loin, et de la Porte d’Allemagne, c’était une marée grouillante, avec des vagues d’enthousiasme, et toute l’écume rouge des drapeaux. »

Le passage de l’évangélisation des fourmis au discours de Jaurès s’effectue non seulement par une modification de la focalisation mais aussi, de manière symbolique, par le biais d’un changement d’échelle effectué à rebours. Avec l’enfant Armand, l’image guidait l’interprétation du concret vers le symbole et l’échelle humaine. Ici, l’échelle humaine se voit ramenée à celle des insectes. Les éléments de reconnaissance permettent d’effectuer simplement le parallèle. On retrouve en effet les repères du « sermon sur le jardin »: le contexte pastoral, Armand, l’espace de la parole et…. les fourmis.

Cet aperçu » à vol d’oiseau » du Paris d’avant-guerre décrit étage par étage le déplacement des foules miséreuses des faubourgs vers le lieu de rassemblement. Ce faisant, il privilégie le regard globalisant d’un spectateur extérieur au destin de ces masses en mouvement. Le regard paysagiste dépasse donc l’impression visuelle d’un jardin conçu comme locus amoenus (l’ « immense pique-nique ») pour rétablir celle du jardin « social » où le maître du discours évangélique qu’était l’enfant Armand se tait et contemple, lui-même pris dans l’ensemble, le lieu du discours socialiste. C’est là que Jaurès parlera, s’adressant de la tribune aux fourmis du monde ouvrier, aux individus de la masse laborieuse.

Les différentes strates signifiantes de la description, réparties sur les chapitres XXVIII et XXIX, nous incitent à approfondir la transposition qu’elle suggèrent. Les notations entomoliques confèrent à cet épisode un aspect discrètement métatextuel: le narrateur, assumant le point de vue surplombant peut en effet apparaître lui-même comme le maître de la parole et du sens des événements.

Le narrateur rejoindrait alors la perspective de l’enfant, mais uniquement sur le plan de la posture optique. Peu après, un vieux militant socialiste expliquera à Armand (que tout cela dépasse) la signification profonde du rassemblement. La connaissance directe du militant, de son histoire, de sa légende, tend à cerner l’individu dans le groupe, à le prendre en compte comme altérité politiquement constituée. En même temps, elle montre ce qui l’unit à l’ensemble. Davantage qu’ un insecte social grouillant mécaniquement à la recherche d’un but mal défini, la collectivité des militants porte en sa mémoire le sens et la force de sa cohésion soudaine. L’image myrmécéenne révèle cependant la fragilité de la fourmilière et annonce également son écrasement arbitraire par la guerre en préparation.

A l’intérieur des Beaux Quartiers, Aragon fait donc du peuple-foule une manière de personnage collectif régulièrement intégré par la suite au personnel romanesque. La fonction signifiante de la métaphore, évaluée à l’empan d’un seul roman, ne peut se réduire au développement de son filé, qui nous conduirait à un examen simplement poétique de l’écriture aragonienne. La teneur idéologique de l’image, soigneusement fixée par Les Beaux Quartiers, la destine dans l’oeuvre romanesque entière au réemploi. Sa récurrence dans les oeuvres d’Aragon écrites par la suite, prend a fortiori une dimension allusive « intratextuelle »et pas seulement à l’intérieur du cycle du Monde Réel.

La fourmi communiste et le peuple en déroute.

La représentation du peuple dans Les Communistes croise ainsi volontiers la métaphore myrmécéenne dès lors que la marche des événements annonce l’écrasement des hommes par la machine de la seconde guerre mondiale. Le chapitre premier s’ouvre sur le déferlement des réfugiés espagnols en 1936 qui se déversent comme par hémorragie à travers « les brèches du pays », annonçant ainsi les files de réfugiés français, trois ans plus tard.

Ce n’est qu’au chapitre VI dans la version de 1949 ( VII, dans la version de 1967) qu’apparaît la métaphore, dans un contexte résolument décalé par rapport à la diégèse principale mais qui rappelle d’autres lieux d’apparition de l’image. Guillaume Vallier, personnage secondaire du roman, se promène tendrement avec sa compagne, Micheline, sur les collines autour de Châles. L’image qu’il utilise pour indiquer à Micheline la douceur du lieu semble d’ailleurs renvoyer à la scène de l’évangélisation:

» On pourrait s’arrêter ici, si ça te chante(…) Moi, ça me plaît. Il y a de l’eau. Et puis le paysage. C’est tout brebis par ici. »

Les deux personnages s’étant restaurés, Guillaume Vallier s’assoupit peu à peu. Il s’éveille bientôt en véritable Gulliver:

« Il rouvrit les yeux à peine fermés. La terre était brûlante encore sous son dos, l’herbe écrasée sentait bon, une odeur sèche, une petite fourmi grimpait sur son bras, il la regarda courir, affairée, avec dans la tête, probable, toutes sortes de considérations à elle, des guerres, la politique, sa cellule, sa guerre d’Espagne, ses Tchèques à elle. »

La posture de hasard du personnage ne l’en ramène pas moins, visuellement parlant, au niveau du « jardin » du monde. L’évolution de la métaphore, qui apparaît dans ce chapitre un peu en arrière-plan des descriptions du collectif humain, réside dans sa réduction à l’individu-fourmi et ici, très explicitement, à la fourmi communiste, ou au moins à l’individu pourvu d’un début de conscience politique. L’insertion de la miniature dans un contexte de pique-nique renvoie quant à elle directement au rassemblement du chapitre XXIX des Beaux quartiers. Chargée dans ce cas d’exprimer, non sans humour, le désarroi de l’individu face aux bouleversements de l’Histoire, la métaphore dialogue avec son passé romanesque. La lecture inter-textuelle de l’image reconstitue à sa manière le roman de l’individu social dans cette partie de l’oeuvre aragonienne jusqu’à conférer peut-être à l’insecte non le statut de personnage, mais celui d’une fiction de personnage.

La suite du roman offre un destin peu banal à cette métaphore incitant le lecteur à faire le lien entre l’individu-fourmi et la collectivité-fourmilière. Le regard est ici celui d’un officier de l’armée française qui ne peut que constater la panique générale des populations:

» Coulommier…ce grand déballez-moi ça d’existences humaines…un sale gosse a flanqué un coup de pied dans la fourmilière, et voilà les fourmis au grand jour, qui n’étaient pas faites pour se rencontrer et qui se rencontrent…des fourmis de toutes espèces: les grosses, les venimeuses, les petites noires, les rouges, celles qui n’ont que la peau sur les os…ça grouille, ça essaye de se reformer…Dites-donc Barbentane, vous faites un bridge ? Vous jouez le plafond ? Car le monde se partage entre deux sortes de fourmis: celles qui jouent le plafond, celles qui ne jouent pas le plafond. »

L’entrée du pays dans le conflit s’impose au peuple français comme une manifestation du destin tandis qu’elle apparaît pour les communistes comme le résultat d’une logique de guerre qu’ils ont toujours rejetée. Mais l’image des fourmis éparpillées ne sert pas seulement les besoins de la description globalisante: elle exprime la tragédie qui a fait voler en éclat la société humaine. L’image rejoint aussi l’association « primitive » de l’enfant et des fourmis présente dans Les Beaux Quartiers car le joueur distrait n’est autre qu’Armand Barbentane. Le peuple, lui, a changé. Il ne s’agit plus des êtres sourds et aveugles à la parole évangélique de Sérianne-le-Vieux, ni des militants socialistes venus écouter Jaurès: la débâcle les réunit tous sur les mêmes chemins. Le point de vue aussi s’est modifié: par la boutade du joueur de bridge, Armand est à son tour associé à un certain type de fourmis. Le lieutenant qui joue au bridge ne fait pas encore partie des fourmis que la guerre contraint à la fuite, à la dispersion, aux croisement multiples des classes, des régions et des types humains. Le retour des personnages apporte avec lui un retour de l’image et l’insertion de la métaphore ne laisse aucun doute sur la volonté de l’auteur de créer un effet de réminiscence.

La valeur romanesque de la métaphore dès lors se renforce: véritable double miniature du monde humain en proie aux déchirements du conflit, la représentation de la fourmilière fonctionne comme blason d’une certaine vision du monde.

Mais on ne peut lire ce passage sans relever à nouveau son rôle dans le discours métatextuel du roman. Si la fourmi du début des Communistes, celle qui grimpe sur le bras de Guillaume Vallier, représente l’individu et le personnage type du peuple communiste, la fourmilière de Coulommier se comprend aussi comme une image de la centaine de personnages présents dans le roman. La distinction de couleur dans l’image, l’alternance du rouge et du noir attirent l’attention sur le fractionnement politique des fourmis: la fourmi communiste (« les rouges ») et la fourmi fasciste ( « les petites noires ») à moins qu’Aragon veuille suggérer le rapprochement du communiste et du prêtre, de « celui qui croyait au ciel » et de « celui qui n’y croyait pas. » (La rose et le réséda).

Le roman ramène, grâce à cette métaphore spécifique, la démesure du drame à l’échelle d’un monde minuscule, à la merci de toutes les destructions. On notera que l’enfant évangélisateur et paisible des Beaux Quartiers devient ici le « sale gosse », image du destin, du politique ou du fascisme. Témoin de la panique, l’auteur semble ainsi observer également le grouillement de ses propres personnages et l’édification de la fourmilière-roman.

Désormais crypte de l’humanité précipitée dans l’enfer collectif , la métaphore resurgit une dernière fois au chapitre XX du tome V:

« Toutes les routes de ce pays assiégé sont sillonnées de mouvements incompréhensibles, les convois en tout sens s’y croisent; la fourmilière en migration s’est heurtée aux flammes, se disperse et remonte le long des itinéraires de fuite désormais à circulation double (…) Mais les fourmis sur les routes…les fourmis dans les chars…les fourmis à leurs créneaux aux postes frontières…les fourmis à cheval et à pied…que savent-elles de tout cela, que savent-elles de la partie d’échecs, sur l’immense damier bombardé, battu par la mort et le feu, où se joue la vie d’un peuple et l’avenir et la liberté ? » (version 1969, p. 139, tome 4)

Le parallèle s’établit entre ce passage et le précédent à partir de deux éléments: la fourmilière en déroute mais aussi l’échiquier qui fait un écho évident au bridge, symbole du jeu supérieur de l’Histoire. Par ailleurs, substitut de l’énumération documentée, la fourmilière permet l’évocation des mouvements militaires et la suggestion des soldats en déroute, que l’uniforme et le mélange rendent indistincts. La vision semble émaner d’un mixte du point de vue aérien et collectif, déjà observé dans Les Beaux Quartiers et du point de vue centré sur l’individu de Guillaume Vallier. Image de la débâcle dans Les Communistes, la métaphore sert très clairement de point de synthèse au sein d’un diégèse fragmentée, par ailleurs avare en images filées. De plus, la représentation grouillante du peuple en guerre s’articule avec la voix panique du narrateur ou du personnage. On traverse ainsi ponctuellement, dès la version de 1949-1951, un enfer insecticide, un monde de cauchemar dont la source métaphorique se trouve bien en amont du roman. La prolifération identitaire, l’anéantissement des différences dans la boue de l’Histoire trouvent dans cette figuration entomologique de l’événement un vecteur particulièrement expressif. Le peuple-fourmi des Communistes comme les fourmis de l’enfant Armand sont séparés du sens de l’événement que rétablit la voix surplombante de l’auteur.

« Est-ce que la fourmi peut, sait mentir ? »

Toujours présente dans les derniers romans, la métaphore myrmécéenne prend un tour résolument conceptuel et métatextuel. Elle vient s’insérer, comme par réflexe d’écriture, au sein des thèmes principaux. Ainsi du thème des hommes doubles dans La Mise à mort. Parodiant les réflexions des « psychologues » sur le « développement de personnalités marginales », Aragon reprend le thème des « hommes doubles » déjà développé dans Les Beaux Quartiers. Concentré sur ce qui fait la spécificité de l’homme et de son psychisme, le psychanalyste explique à Christian , en bon cartésien, qu’il convient d’examiner si l’on peut reporter ce constat sur les animaux:

« La question se posait de savoir si des phénomènes semblables pouvaient exister dans les séries animales, mais on n’était pas encore parvenu à en déceler la preuve, et les expériences d’un professeur d’Oxford sur les fourmis qui tendaient à prouver que celles-ci souffraient toutes d’un dédoublement de la personnalité demeuraient fort douteuses. (…) si les fourmis se trouvaient seules à présenter ces phénomènes dont l’existence est aujourd’hui démontrée dans l’espèce humaine, il ne serait pas possible d’ignorer la coïncidence de cette constatation avec celle de l’organisation sociale des fourmis, étrangement voisine des formes supérieures de la vie chez l’homme. (…) ‘De toute façon- dis-je, il restera, dans le match intellectuel entre la fourmi et l’homme à démontrer que la fourmi n’est pas seulement capable d’avoir des personnalités-reflets, mais aussi capable de s’en inventer. [ et Christian d’ajouter que le problème est de savoir si la fourmi] est ou non munie du concept roman, si elle est capable de créer des fourmis imaginaires… »

L’humour parodique, issu d’une sorte de délire scriptural, qui aboutira, quelques pages plus loin, à l’interrogation ( assumée cette fois par la voix de l’auteur): « Est-ce qu’une fourmi peut, sait mentir ? » s ‘appuie sur une base documentaire sérieuse. Il est difficile d’établir avec certitude à quel entomologiste ou à quel observateur du monde animal Aragon fait ici allusion. Mais il n’est pas impossible de lui donner une source plus ancienne, située justement avant l’apparition massive de la métaphore dans l’oeuvre.

C’est en effet en 1930 que paraît, faisant suite à La vie des termites et La vie des abeilles, l’ouvrage de Maurice Maeterlinck La vie des fourmis. L’état d’avancement des études scientifiques sur l’insecte social qu’est la fourmi à cette date est déjà remarquablement développé mais l’analyse anthropomorphique ( et métaphysique chez Maeterlinck) de leur comportement continue à orienter la description de leur mode de vie collectif. A l’égard de la théorie de la personnalité centrale démultipliée en ses reflets imaginaires, développée par le psychanalyste de La Mise à mort, le passage suivant, extrait de l’introduction du livre de Maeterlinck, présente un remarquable intérêt:

» …la fourmilière devrait être considérée comme un individu dont les cellules, au rebours de celles de notre corps, qui en compte environ soixante trillions, ne seraient plus agglomérées mais dissociées, disséminées, extériorisées, tout en restant soumises, malgré leur apparente indépendance, à la même loi centrale. »

Dans ce passage de « rêveries théoriques » sur le roman, Aragon mène de front plusieurs parallèles (ou thèmes dédoublés) qui empruntent à la fois à l’entomologie et à ses répercussions anthropomorphiques traditionnelles. L’hypothèse psychanalytique du dédoublement ou du détriplement de la personnalité est d’abord pensée dans ce roman à travers l’image d’une série de reflets codés par des symboles alphabétiques ( » A, A’ et A » « ) représentant, au-delà de la parodie du discours scientifique, Aragon, Anthoine et Alfred. De ce point, on passe progressivement, dans l’examen pathologique du cas, à la notion de « série » qui entraîne celle de prolifération des « personnalités marginales ». Peu à peu, le thème s’enracine dans le discours métatextuel sur les problèmes de la création des personnages, donc de l’art romanesque. L’intervention de la métaphore myrmécéenne, assez longuement développée, ajoute une autre strate, qui fait dériver le texte vers la figuration d’une prolifération examinée à la lumière du discours lui-même anthropomorphique des entomologistes. Mais c’est la dimension inter-textuelle qui constitue le dernier niveau de résonance de ce passage. Articulée certes sur la thématique psychanalytique du roman, l’image renvoie implicitement aux autres figurations des personnages en fourmis, c’est-à-dire à une bonne part des romans du Monde Réel. On peut supposer aussi que le fantasme d’une communication accrue entre les personnalités marginales, présent dans le même chapitre, se réfère au système de communication mystérieux des insectes collectifs, capables de transmettre des informations à un individu identique et simultanément à l’ensemble de la fourmilière, en se référerant à « une même loi centrale ».

A côté de cet avatar psychique de la métaphore, celle-ci continue dans La Mise à mort de représenter l’activité ou la destruction d’une collectivité humaine et peut-être l’abolition de la notion même de personnage, si l’on est fidèle au discours propre de l’image:

» Il y a diverses façons d’anéantir les hommes. C’est comme avec les fourmis qu’on écrase sous le pouce ou le talon, qu’on brûle au logis, ou dont on parsème les chemins supposés d’une poudre blanche pour leur détruire le dedans. »

Peu à peu, l’image devient dans l’oeuvre ultérieure d’Aragon l’équivalent de sa représentation obsessionnelle chez Dali, chez qui le grouillement des fourmis, généralement réunies autour d’une blessure, d’une plaie à demi ouverte ou sortant d’une brèche faite dans la matière, demeure de 1929 à 1939 un motif constant. Le fourmillement est alors porteur d’inquiétude:

» Il me semble vivre en une maison qu’au printemps on a sans doute oublié de préserver des fourmis avec cette poudre qui fait merveille: les événements rampent partout sur les paliers, les parquets, ils grimpent le long de mes jambes, à mon fauteuil. Cheminements noirs ou roux…j’en ai perdu le détail, mais j’en éprouve la couleur. »

La fourmi se déplace de la représentation du peuple humain à celle des événements, mais continue de signaler un regard de géant ( presque aveugle ici) porté sur une agitation lointaine et angoissante. Nous ne sommes pas très éloignés des repères originels: les adjectifs « roux » et « noirs » se superposent au « rouge » et « noir » du peuple fourmi dans Les Communistes.

Ce qui change ici dans la métaphore, c’est qu’elle se trouve en quelque sorte inversée. Les fourmis ne peuplent plus le monde extérieur mais hantent l’intériorité de l’âme et de l’imaginaire. Le peuple des fourmis domestiques et les fourmis-événements aperçues dans une sorte de demi-sommeil devient ici la prolifération à détruire. On se trouve peut-être là devant un signe inaperçu d’une distance prise avec la vie et avec l’histoire.

Miniature du groupe humain ou du personnel romanesque ramené ainsi à l’échelle minuscule des insectes sociaux et soumis comme eux à l’arbitraire d’un plus haut et d’un plus fort, la métaphore myrmécéenne, dont l’examen reste à poursuivre dans les autres oeuvres romanesques, joue donc un rôle sémantiquement considérable dans l’univers imaginaire et les concepts aragoniens. Engagée dans les liaisons intra- et intertextuelles, elle est, parmi d’autres, l’un des jalons d’un « discours » romanesque poursuivi sur une très longue période de production. Sa portée idéologique prononcée fait d’elle le signe par excellence de la collectivité des hommes sur laquelle l’idéologue projette peut-être le fantasme d’un ensemble consacré à la réussite du projet commun.

La métaphore de la fourmilière suit pas à pas l’évolution du réalisme romanesque dans Le Monde réel et subit, en même temps que les personnages fictifs ou réels des romans, les déflagrations de l’Histoire. Elle permet à Aragon d’articuler l’histoire individuelle et l’histoire collective, la conscience individuelle (la fourmi de Guillaume Vallier) et l’inconscience collective (les fourmis égarées sur les routes de France). La métatextualité de la métaphore, le commentaire qu’elle constitue sur le roman au sein duquel elle surgit n’apparaît donc pas seulement dans les derniers romans par lesquels Aragon relit ( et relie) les différents moments de son oeuvre. Dès son apparition dans Les Beaux quartiers, elle contient les sèmes symboliques qui feront d’elle l’image par excellence de la somme des individus organisés (foule, grouillement, ouvriers, militants, soldats) et, parallèlement l’un des éléments assez inattendus d’une certaine forme de théorie des personnages.

<