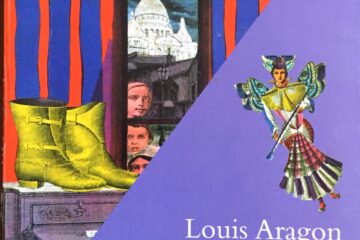

Hervé Bismuth, « Quatre articles du « Lexique et notes » du Fou d’Elsa » (2005)

Quatre articles du « Lexique et notes » du Fou d’Elsa :

Futur , Histoire , Orthographe et tû .

Le « Lexique et notes » du Fou d’Elsa (1963) soulève des questionnements divers, au nombre desquels celui de sa présence dans un « poème » de 1963, celui de son autonomie dans le corps de ce « poème » et celui de son hétérogénéité. La pratique des « notes » en fin de poème, amorcée en 1954 dans Les Yeux et la mémoire, avait été en effet interrompue après le Roman inachevé (1956). Entre temps, Aragon aura travaillé à l' »Index » de l’Histoire de l’URSS parue un an avant Le Fou d’Elsa. Le lexique du poème de 1963 participe certes de ces deux pratiques antérieures ; il conditionne également une lecture de l’œuvre différente de celle des ouvrages précédents.

De la pratique des notes en fin de volume des poèmes de 1954 et 1956, Aragon a gardé, dans Le Fou d’Elsa, le principe de ne pas les « appeler » de l’intérieur du texte : le poète pratique ainsi, comme à l’accoutumée, le « grand écart » de l’écrivain et du pédagogue, isolant d’un côté un texte qui se propose comme clos sur lui-même et s’offrant à lire comme « énoncé autonome »[[Voir Michel Charles, Introduction à l’étude des textes, Seuil 1995.]], et de l’autre l’apparat des notes destinées à le commenter. Cet apparat est hétérogène, comme ne manquent pas de le rappeler le titre « Lexique et notes » et la notice qui l’accompagne : « Ce lexique, ou ces notes, comme on voudra les appeler »[[Le Fou d’Elsa, page 427. ]]. L’apparat est en effet celui d’un lexique, à la différence de ceux des Yeux et la mémoire et du Roman inachevé : il est composé d’entrées classées par ordre alphabétique, comme celles de l’Histoire de l’U.R.S.S., ce en quoi il dépasse le statut de simples « notes » de fin de poème ; mais il ne s’agit pas non plus d’un « Index », dans la mesure où les articles ne renvoient pas à des numéros de page. D’un autre côté, l’hybridité de ce lexique nuit partiellement à sa crédibilité constitutive et justifie également le « comme on voudra » de la notice ; les définitions des articles font en effet fréquemment appel à la contextualisation dans le poème des termes placés en entrée :

Charifa : nom donné ici à l’une des femmes de Boabdil[[C’est moi qui souligne.]],

– quitte à expliquer les choix de l’Auteur :

Aboû’l-Kâssim ‘Abdal-Mâlik : personnage historique, ici volontairement confondu […][[Idem.]].

Ils fournissent parfois des indications génétiques :

el-Djézaïr : […] l’auteur a choisi la version el de l’article, usuellement employé dans l’Algérie moderne, sans doute par suite d’une obsession naturelle à l’époque où le poème fut écrit

ou des renseignements dont l’encyclopédisme dépasse largement la documentation nécessaire à la contextualisation :

Cid Campeador : […] mourut en 1099 après sa défaite par les Almoravides. Devenu le héros du Romancero, et d’un grand « Poème du Cid » ; idéalisé plus tard par Corneille

et peuvent générer leur propre métadiscours lexicologique :

derviche : […] Nous transcririons dérouîch.

L’hybridité concerne également la fonctionnalité du lexique, qui éclate par le choix du matériel lexical engrangé : partiellement lexique de noms propres, et partiellement lexique plurilingue de mots, d’expressions, voire de phrases complètes, il répond en gros à la fonction de ce qu’on pourrait appeler un dictionnaire « encyclopédique » au sens large, n’était que même cette fonction globalisante est concurrente d’une fonction étrangère à celle-ci. Le lexique du Fou d’Elsa en effet est aussi partiellement un dictionnaire « de langue », où l’on trouve des articles tels :

foukahâ : pluriel de fakih

tû[[Sic, voir plus bas. C’est moi qui souligne.]] : français, participe passé du verbe taire

akbar : arabe, grand (comparatif)

et même des discours métalinguistiques peu traditionnels dans le corps des notices :

Devrait un jour changer de nom

le dictionnaire exige que […] mais nous ne lui obéirons pas[[Articles Histoire et slougui.]].

Il est vrai que l’opposition entre le dictionnaire « encyclopédique » et le dictionnaire « de langue » n’est que théorique, les dictionnaires participant tous plus ou moins de l’une et l’autre fonctions[[Voir Alain Rey, « Nature sémiotique du dictionnaire ».]]. Mais l’anomalie réside ici dans la cohabitation, à l’intérieur de ce qui se donne pour un glossaire, d’une liste de mots « étrangers » – au sens large – à la langue française (mots de langue étrangère et patronymes), et de noms communs, dont la présence, mais également le traitement définitoire, posent problème : « Futur« , « Histoire« , « Orthographe » et « tû« .

« Futur »

Ce terme est une fausse entrée de dictionnaire. L’objet de cette entrée dans le lexique n’est pas d’ordre définitoire ; il est partiellement d’ordre documentaire – information sur la morphologie du « futur » arabe -, mais concerne surtout la fabrique du texte. Il est l’occasion de rappeler ce que dit à plusieurs reprises le poème, dès les « Chants du Medjnoûn »[[Voir les commentaires au poème « Les mains d’Elsa », pages 69-70, et au poème « Le futur vu », page 92.]], à savoir que « cette forme verbale n’existe pas en arabe ». Plus précisément, c’est le futur morphologique qui est absent de la langue arabe – tout comme d’ailleurs de la langue russe[[Ainsi que le faisait remarquer Léon Robel au colloque de Grenade, voir « Les éléments russes du Fou d’Elsa », in Le Rêve de Grenade, Publications de l’Université de Provence, 1994.]]. Aragon profite de cette entrée de lexique pour préciser son choix de rêver, à partir de cette absence de tiroir morphologique dans la langue arabe, l’impossibilité d’y exprimer le futur, signe linguistique mimant de façon prémonitoire l’absence d’avenir pour la civilisation arabo-andalouse. On notera que ce refus d’employer le futur morphologique du français dans la parlure des personnages grenadins est le plus souvent un refus de principe : si l’emploi de cette forme verbale est souvent un critère pour dénoncer comme « apocryphes » certains textes[[Le Fou d’Elsa, pages 69-70.]], il arrive incidemment que ces personnages l’utilisent, tel le Medjnoûn : « On verra le couple et son règne »[[Page 167.]], ou Boabdil : « Toute ma vie aura passé »[[Pages 296-97. Cette dernière forme verbale est certes un futur antérieur, mais ce qui est désigné dans la fiction comme une absence du « futur » dans la langue arabe est bien le tiroir morphologique « futur ».]]…

« Histoire » et « Orthographe »

Si ces deux termes correspondent bien à des entrées de lexique dans la mesure où la notice qu’ils y développent est d’ordre définitoire, leur définition en revanche n’est pas d’ordre informatif mais argumentatif. Les définitions proposées sont des remises en question non seulement du sens commun, mais également de la valeur d’autorité associée à ces deux termes. Les deux notices les définissent d’ailleurs de la même façon en convoquant dans les deux cas les termes d' »alchimie » et de « science », façon de renvoyer les deux disciplines en un même domaine chaotique activé par le comparant « alchimie », à savoir celui d’une proto-« science » bardée de prétentions scientifiques. Mais le trait polémique n’attaque pas les mêmes valeurs dans l’un et l’autre cas : ce qui est remis en cause dans le statut scientifique de l' »Histoire » est son imperméabilité à l’idéologie, et partant son objectivité, voire son honnêteté… ce qui n’empêche pas Aragon, bien au contraire, d’adopter une posture d’historien dans son poème, une posture qui ne peut néanmoins se lire sans tenir compte de cet article. En regard de ce premier trait polémique, la définition donnée à l’entrée Orthographe semble ici un trait d’humour du lexicographe, tant pour des raisons externes – même s’il prône à plusieurs reprises la valeur esthétique de certaines infractions à la norme syntaxique[[Voir, entre autres, Traité du style, « Arma virumque cano », et bien entendu, Le Fou d’Elsa, page 12.]], Aragon n’a jamais mis en cause, ni dans sa pratique, ni dans ses écrits, la norme graphique du français – que pour des raisons internes à l’œuvre, et notamment internes au lexique lui-même : la demande finale du lexique, « EXCUSEZ LES FAUTES DE L’AUTEUR », est une captatio benevolentiae de l’Auteur qui, de reconnaître qu’il est « faut[if] », se soumet par là même à une norme qu’il accepte comme telle. En fait, la « variab[ilité] »de la pratique orthographique concerne ici la transcription dans l’alphabet français des termes arabes, sur laquelle l’Auteur expose ses choix éditoriaux dans la notice initiale, tout en reconnaissant ce qu’il appelle ses « inconséquences ». L’ironie qui se dégage du trait d’humour de l’article n’est pas la même que celle que construit l’article Histoire ; il s’agit ici d’un humour doublement auto-ironique, en ce qu’il réécrit sur le mode parodique le trait polémique de l’article précédent, et en ce qu’il vise la pratique orthographique propre à l’Auteur. S’il est permis de lire l’article Histoire comme une parodie du chapitre « Histoire » des « Notes et dissertations » placées par Goethe en appendice à son Divan occidental-oriental, lecture qui encouragerait en ce cas – pourquoi pas – à lire la globalité du lexique comme une parodie de ces « Notes » allemandes, l’article Orthographe est au moins une parodie seconde. Mais il y a un point dans ce lexique et dans cette œuvre sur lequel Aragon est effectivement « fautif », en regard de la norme graphique du français, il concerne le « participe passé du verbe taire« .

« tû«

C’est ici le seul article qui soit à proprement parler celui d’un dictionnaire linguistique ; il énonce la définition morphologique du terme, suivie de son usage dans la langue normée :

tû : français, participe passé du verbe taire dont le dictionnaire dénie l’existence au masculin.

Cet article a bien entendu lui aussi un contenu argumentatif exprimé par un trait polémique à rattacher à la « thèse » défendue par Aragon tout au long du discours amoureux tenu par le poème : écrire que l’existence du verbe « taire », ou tout au moins de son participe passé, est « déni[ée] » au masculin est un moyen de signaler qu’un tel prédicat se conjugue trop habituellement au féminin, et que ce qui est réellement « déni[é] » est le droit, « indéniable » pour le poète, de la femme à la parole. Mais cette prise de position, qui n’est pas une surprise pour le lecteur en cette partie du livre, est parasitée par deux anomalies :

– une entorse à la norme orthographique à l’intérieur d’un « lexique », qui coiffe le participe passé de l’accent circonflexe, à la manière de celui du verbe devoir ;

– une fausse référence à cette norme dans la mention du « dictionnaire », mention qui rend ambiguë la relative liée dont ce terme est le sujet ; on peut en effet se demander quel est l’antécédent précis de la proposition : « dont le dictionnaire […] ». « Le dictionnaire » dénie-t-il « l’existence » du participe passé du verbe « taire » (question morphosyntaxique) ou « l’existence » du verbe lui-même (question sémantique) « au masculin » ?

Cette dernière anomalie ne peut en aucun cas passer pour une faute de jugement ou une confusion de l’emploi de ce participe avec celui du participe d’un autre verbe, par exemple le verbe devoir, ce que pourrait laisser penser la forme graphiée tû du verbe taire : si la langue française « dénie » parfois des marques de genre et de nombre à certaines formes du verbe conjugué, c’est toujours au détriment des formes « supplémentaires » que sont la forme « féminin » et la forme « pluriel » du verbe, le masculin étant précisément la forme non marquée représentant la forme « invariable » du mot, celle que prend le mot lorsqu’il ne « s’accorde » pas. L’emploi du terme « dictionnaire » peut en ce cas au moins être lu comme figural : l’énoncé revivifie le sens ancien de ce terme, « action de dire », et le propos vise en ce cas le discours idéologique véhiculé par les locuteurs du français. Mais l’inversion, par cette formule, de la pratique consacrée – habituellement, la norme « dénie l’existence » au féminin des participes passés pour les verbes et formes impersonnelles (« fallu ») ou pour certains semi-auxiliaires (« j’ai fait tous les efforts que j’ai pu« [[Cité par Grevisse.]]) – renvoie au moins également à un farcesque corrosif initié par l’Isidore Ducasse des Poésies[[Voir Lautréamont, Poésies II, qu’Aragon prenait très au sérieux, jusque dans les années soixante : « On n’a pas encore sérieusement fait l’examen des Poésies de ce point de vue […] il ne s’agit là aucunement d’un jeu, mais d’une invention, […] les Poésies sont un immense monument élevé avec des collages » ; in « La suite dans les idées », préface de 1965 aux Beaux quartiers.]], un farcesque dont le principe consiste à dénoncer le ridicule des vérités acquises et des éternels poncifs en les retournant. Le lexicographe produirait ainsi, le temps d’une proposition, une pirouette ludique invalidant – tout au moins partiellement – la pragmatique énonciative de ce lexique : un tel apparat ne peut réellement être pris au sérieux s’il englobe une telle définition… sauf si le discours métalinguistique tenu par cette définition, qu’obscurcit la métaphore dirigée vers la question de la parole féminine dans la société occidentale, vise non pas la morphosyntaxe du verbe et ses marques écrites, mais, comme il semble que c’est le cas, la phonologie. Il existe bien en effet une « fémin[ité] » « dénié[e] » par le français moderne, qui est celle de la lettre « e » qui marque le féminin des verbes et des adjectifs, et dont la voyelle correspondante /E/ n’est plus prononcée, de sorte que la lettre « e » est nommée le « e » muet ; c’est l’existence de cette lettre qui, placée en fin de vers, « sexualise » la rime en l’adjectivant comme féminine, que rappelle, par le détour d’un « jeu de langue » entre l’arabe et le français, un vers du poème :

Plus muet qu’est au bout d’un mot le ta marbouta[[Le Fou d’Elsa, page 319. Le terme arabe appartient à la liste des mots étrangers qu’Aragon n’a pas reportés dans son lexique.]].

Le « ta marbouta », c’est le suffixe « t » qui en arabe classique est la lettre correspondant à la marque orale /t/ du féminin des verbes. Cette lettre n’est bien entendu pas muette en arabe, mais la lettre correspondante « e » du français, elle, l’est. Il existe effectivement un « dictionnaire » qui affirme l’existence d’une féminité muette, c’est, par-delà celui de la prononciation du français standard, celui de la diction prosodique, qui « dénie » l’existence de certaines marques de féminité en poésie, ces marques de féminité que le poète-Medjnoûn, quitte à les laisser « tu[es] » à l’intérieur du vers, cherche à faire entendre à sa rime[[Voir le poème « L’aube », pages 97-98, et le commentaire de Zaïd qui le suit, ainsi que les « Lamentations d’Al-Andalous pour un jeune roi », page 110.]]. L’anomalie de la définition réside ainsi dans la « contraction du langage »[[Page 12.]] due à l’intention du poète-lexicographe de désigner par un tour figural à la fois l’amuïssement social de la féminité et son amuïssement phonétique : le discours figural est étranger au discours attendu dans un « lexique ». Qui plus est, cette anomalie est aggravée par la « faute de français » qui inaugure cet article de « dictionnaire ».

Le tû de l’entrée de cet article pourrait passer pour une coquille manuscrite du scripteur reproduite telle quelle par l’éditeur, ou pour une bévue éditoriale : ce ne serait pas la seule erreur d’édition de l’ouvrage ; le lecteur a d’ailleurs déjà croisé un accent circonflexe fautif, celui de « polythéîstes » dans le corps du poème[[Page 216.]]. Il est vrai qu’à l’occasion de la réédition du Fou d’Elsa en 1981 dans l’Œuvre Poétique, le rétablissement de la graphie polythéistes fait partie des « corrections mineures [qui] ont été apportées » à la première édition[[Œuvre Poétique, tome 6 de l’édition de 1989-90, « Hors-d’œuvre » de J. Ristat, page 1348.]], ce qui ne fut nullement le cas de tû. D’autre part, cette « faute de français » touchant le participe passé du verbe taire et assimilant sa graphie à celle des formes équivalentes des verbes devoir, mouvoir, croître…, si elle n’est pas automatique (cf. : « Et l’instrument s’est tu que l’on cherchait sans main« [[Le Fou d’Elsa, page 235. C’est moi qui souligne.]]), est pourtant présente dans l’œuvre ; elle est celle qu’utilise le poète dans une des strophes de son « Journal de moi » :

Pour une phrase inachevée ah comme pour un mot tû[[Page 411. C’est moi qui souligne.]].

Cette accentuation n’est pas nécessitée par une contrainte prosodique : « mot tû » appelle ici la rime du vers qui le suit immédiatement, dont le syntagme final « M’entends-tu » fait écho (rime suffisante) à la rime d’appel ; de toute façon, Aragon ne goûte guère dans sa pratique d’écrivain les licences poétiques qui altèrent les vocables de fin de vers en vue de les faire rimer. La raison de cet accent circonflexe ne me semble tenir qu’à la contamination vers l’écriture des mots courants du français – même si ce cas de figure est un hapax dans l’œuvre – des partis pris de transcription graphique de l’arabe qu’Aragon met en œuvre dans Le Fou d’Elsa et dont il s’explique dans la notice précédant son « Lexique » :

Ah, ne faut-il point ajouter que cette chute d’accents circonflexes sur les mots n’est point d’oiseaux ‘abâbîl (voir ce mot), mais donne valeur de syllabes longues à celles qui en sont affligées[[Page 428.]].

C’est bien de longueur qu’il s’agit dans l’accentuation du verbe taire en cette fin de vers du « Journal de moi », en particulier dans cette strophe, où la métrique libre mais régulière du poème « Je ne sais pas vraiment pourquoi je continue » finit de se déliter avant de laisser définitivement la place à des strophes octosyllabiques : jusqu’à la fracture du « sanglot », le poème alterne les différents mètres remarquables de la poésie lyrique française – l’octosyllabe, le décasyllabe et l’alexandrin – dans une forme qui n’est pas fixe, mais qui est constituée de larges îlots (entre trois et dix vers) isométriques, à l’exception d’un alexandrin isolé graphiquement (« Je ne suis pas non plus mon propre prisonnier ») interrompant deux décasyllabes. Cette déconstruction qui altère les deux strophes :

Un jour je partirai pour un sanglot de toi

Un jour comme les autres jours je me lèverai de table

Un jour pour un sanglot tout me sera finalement

Insupportable

On ne comprendra jamais que j’aurai péri d’une goutte d’eau

D’un cheveu Il s’en sera fallu d’un je veux

Pour une phrase inachevée ah comme pour un mot tû

Je comprends celui qui

M’entends-tu

Tes yeux un instant étrangers

Et moi qui ne puis rien rien même

Partager ce cœur partager[[Page 411.]]

porte à l’oreille des vers doublement impairs (rupture du rythme binaire et disparition de la rime d’écho), à la métrique rare aussi bien chez Aragon que dans le vers français en général. Cette imparité n’est bien entendu pas de hasard et imprime dans la métrique même du poème le divorce amoureux du locuteur affrontant sa propre imparité d’avec l’être aimé. Il est tentant pourtant de lire ce vers de quinze sylllabes terminé par « un mot tû », à la suite de l’alexandrin qui le précède, comme un autre vers pair, hexadécasyllabe, mené à son terme par une coda ayant valeur de double note ou presque, comme l’est à la noire la noire pointée… A l’amuïssement évoqué de la parole fait ainsi pendant le pleur prolongé, et l’accent circonflexe retrouve ici sa fonction première, qui correspondait à une réalité phonétique de la langue française jusque vers le XVIe siècle, celle de marquer les voyelles longues, ces voyelles qu’aimait marquer Aragon lorsqu’il disait les vers… Ce trait de longueur, pièce rapportée dans notre système phonologique actuel, n’a donc d’autre fonction qu’émotive : le lecteur d’Aragon sait le drame que le poète construit, depuis Elsa, en périphérie du « mot tu »[[Voir « Chanson noire » : « Je ne regrette rien qu’avoir / La bouche pleine de mots tus », in Elsa, page 42 ; voir également La Chambre d’Elsa, ibidem.]]. Mais l’allongement est ici également, en regard de la deuxième personne du singulier « tu » qui est sa rime homophone, un appel mimologique vers un autre homophone, la forme courte du verbe tuer[[Aragon reconnaissait en 1965 qu’il était sensible à la relation paronymique des participes passés des verbes taire et tuer, à la suite d’une remarque que lui avait faite l’écrivain Bruno Jasienski sur la dédicace aux Cloches de Bâle : « à Elsa Triolet sans qui je me serais tu ». Voir « C’est là que tout a commencé », préface de 1965 à ce roman.]]. Pour le poète comme pour l’amoureux, le silence est une mort de l’âme.

Du lexique à l’œuvre

En regard de cet hapax qu’est la rime en « tû » du « Journal de moi », la définition proposée par l’article tû du lexique n’apparaît plus seulement comme une « thèse » de portée générale : l’évocation de l’éventualité, contraire à cette norme qu’est le « dictionnaire » social, que ce soit l’homme et non la femme qui ait à se taire face à l’être aimé – de la même façon que sa présence se tait souvent dans la chaîne du discours oral – prête également à une interprétation contextuelle ; cette définition n’est pas seulement un métadiscours linguistique, elle a aussi valeur de paraphrase de la strophe motivant l’existence d’un tel article, où le « masculin » se donne à lire comme une synecdoque croissante du « moi » d’où provient la voix proférant ce « Journal ». Ici se pose la question du lien établi entre le lexique et l’œuvre et de l’attitude supposée du destinataire dans son parcours entre le poème et ses « notes ».

Les « notes » du Fou d’Elsa, on l’a vu, ne sont pas rédigées dans un ordre reproduisant celui de la lecture de l’œuvre avec renvois aux pages concernées, comme dans les poèmes précédents, puisqu’elles sont présentées sous la forme d’un « lexique » dont l’agencement est celui, traditionnel, de l’ordre alphabétique. Elles ne renvoient pas non plus, à la différence de l' »Index » de l’Histoire de l’U.R.S.S., aux pages mentionnant les items traités en entrée. Elles ne sont pas même convoquées, comme dans la plupart des éditions critiques, par des appels de note. Rien ne relie par conséquent le lexique du Fou d’Elsa aux quelque quatre cent vingt pages qui le précèdent, alors même que certains articles développent des termes qui sont des hapax dans l’œuvre par un commentaire parfois contextuel – tû en étant l’exemple le plus visible et le plus problématique à la fois[[On se reportera également aux articles Paul, Khosroû, Marcenac et Sénèque du lexique du Fou d’Elsa, renvoyant respectivement aux pages 389, 92, 344 et 281.]]. Cette pratique lexicographique originale n’est rien moins que paradoxale dans sa prétention à reconstituer l’apparat documentaire d’une œuvre aussi longue et aussi ardue à la lecture – l’encyclopédisme convoqué n’étant qu’un des facteurs de sa difficulté d’accès ; elle suppose en outre de la part du destinataire de l’œuvre au moins deux attitudes virtuelles opposées.

La première de ces attitudes serait celle d’un lecteur amené à compulser le lexique au fil de sa lecture cursive. L’attente d’une telle attitude de la part du poète-lexicographe pose deux problèmes qui étaient déjà présents dans les éditions « annotées » de 1954 et 1956 : d’une part, l’existence des « notes » n’est annoncée par aucune trace paratextuelle ou diacritique ; d’autre part, il y a peu de chances que le lecteur embarqué dans l’aventure d’un tel poème ait besoin de se reporter au lexique à partir des items Don Juan, Eluard et Chateaubriand. A ces questions déjà classiques dans la pratique lexicographique d’Aragon s’en ajoute une, propre à cette œuvre : celle de l’utilité d’un tel appareil de notes pour éclaircir la lecture d’une œuvre aussi opaque… à moins que ces notes proposent le « contrat » d’un véritable « lexique » regroupant la totalité des occurrences encyclopédiques, à savoir les noms propres et les expressions et mots étrangers, ce qui n’est pas le cas. Il est vrai qu’un personnage historique comme Christophe Colomb ne nécessite pas une entrée dans le lexique – mais en ce cas pourquoi Don Juan en nécessiterait-il une ? – et que les raisons de l’absence des noms Elsa et Triolet dans la nomenclature[[Elsa est toutefois présente dans le lexique, dans l’article développant l’entrée En-xa.]] sont compréhensibles. Toujours est-il que la longue prose introductrice à l’œuvre, précédant le « Chant liminaire », fait entrer d’une façon un peu arbitraire dans le lexique Barrès, Irving, Peregrinus Protée, Svetlov et Wieland et non Hamlet, Lucien de Samosate, Perez de Hita et Yorik, ni même… Marceline Desbordes-Valmore, au grand regret de maint lecteur d’Aragon. Quant aux mots étrangers, si « strip-tease« [[Page 187.]] peut se passer d’être commenté et si le persan « bazar« [[Page 118.]] appartient depuis longtemps à la langue française, le lecteur occidental au fait de ce qu’est le Coran ne connaît pas forcément l’existence de la Sounna[[Page 161. Le terme est traduit dans le lexique par « tradition », mais seulement dans la notice liminaire.]], ni la signification de la trentaine de mots arabes charriés par l’œuvre sur lesquels le lexique reste muet[[Ainsi que sur certains termes hébreux et espagnols.]]. Les incohérences de l’indexation du lexique peuvent traiter différemment jusqu’à des référents culturels placés strictement au même niveau pour un lecteur français, y compris lorsque ces deux référents sont associés dans le poème. C’est ainsi que l’hexadécasyllabe des « Veilleurs » qui met en abyme dans la procession funèbre se pressant à l’enterrement de Lorca un autre cortège peuplé de pleureuses :

Il est mort le Comte d’Orgaz et s’époumonnent [sic] les Ménines[[Le Fou d’Elsa, page 369.]]

peut éventuellement laisser plus d’un lecteur d’Aragon sur sa faim de lisibilité. Si le lexique prend en compte l’éventualité d’un lecteur ne connaissant pas le Greco – et cherchant une éventuelle explication non pas à l’article Comte d’Orgaz, mais à l’article Orgaz, ce qui est encore une autre question -, il n’envisage pas de recours possible pour celui qui ne reconnaît pas, associé au tableau du Greco,celuide Velázquez. On n’en saurait pointer la maladresse du lexicographe, piste peu fiable s’agissant du documentaliste qui édita un an avant la parution du Fou d’Elsa l’Histoire de l’U.R.S.S. Il s’agit bien ici plutôt d’une négligence : l’intérêt du lexicographe du Fou d’Elsa n’est certes pas de la même nature que celui du lexicographe de l’Histoire de l’U.R.S.S.

La seconde direction de lecture proposée au destinataire de l’œuvre par un lexique qui n’est pas indexé à ses pages est celle d’un apparat documentaire appelé à être lu à la suite du poème. Le lexique ainsi lu devient un complément au contenu documentaire du poème et appuie la crédibilité du projet initial de rétablir la vérité historique et de faire connaître la réalité d’une culture orientale au mieux ignorée sinon méprisée par le lecteur occidental, tout en fournissant quelques éléments de culture générale. Mais cette direction de lecture pose en ce cas la question – absente des appareils de notes de 1954, 1956 et 1962 – de la mémoire du lecteur : des termes comme Medjnoûn ou Marcenac, Gazel ou tibr ne s’impriment pas de la même façon dans la réception du poème, et les contextualisations nécessaires à certaines définitions ruinent la rentabilité d’un tel projet documentaire. On le voit, la teneur et les partis pris de ce lexique forcent la lecture à un parcours itératif de l’œuvre et de ses notes. Ces notes contribuent ainsi à révéler Le Fou d’Elsa comme une œuvre dont l’activité de lecture ne peut pas être linéaire et semelfactive, et éclaircissent par contrecoup une au moins des raisons de son « illisibilité » : Le Fou d’Elsa est une œuvre à relire, une œuvre qui désire qu’on la relise. Ce désir d’une lecture itérative est clairement marqué dans l’explicit du lexique :

Il se rencontrera des contradictions orthographiques entre le texte du poème et celui du lexique […] : le lecteur est prié de toujours donner raison au lexique qui lui permettra de corriger les erreurs […].

Ce désir ne se manifeste pas seulement en direction du lecteur de poésie ou du lecteur d’Aragon forcément désemparé en présence d’un monument aussi complexe et aussi inhabituel, mais également en direction du connaisseur : c’est à lui que sont adressés la notice initiale du lexique et son explicit jusqu’à l’injonction finale : « EXCUSEZ LES FAUTES DE L’AUTEUR ». Les « fautes » ici ne sont pas les écarts de la langue pratiqués par le poème, ces « beautés apollinariennes qui résident dans l’incorrection même »[[Le Fou d’Elsa, page 12.]] qui, à l’instar de l’incipit de la chanson de 1833, peuvent faire émerger tout un univers fictionnel ; elles ne désignent pas non plus les quelques coquilles que contient cette première – et la seule livrée au grand public – édition de 1963. Cet explicit est à rattacher aux trois lignes qui le précèdent et, après la longue parenthèse que constitue le corps même du lexique, à la notice initiale ; il vise, outre les « contradictions orthographiques entre le texte du poème et celui du lexique », les questions soulevées par cette notice, celles liées à la transcription de l’arabe dans le système graphique du français : l’inexactitude relative de la transcription des phonèmes sémitiques par les graphèmes occidentaux, et le parti pris du renoncement à la transcription traditionnelle par défaut reposant sur le système graphique anglo-saxon pour une nouvelle transcription plus accessible au locuteur et lecteur français. La notice et l’explicit du lexique s’adressent ainsi à la fois à des lecteurs « estrangés » et à des lecteurs linguistes ou arabisants :

pour le lecteur, dont il s’agit de simplifier la lecture, en s’en tenant grossièrement à une prononciation simplifiée, purement française, il fallait, par exemple, d’une part réduire à la lettre k les sons multiples (la lettre qôf, notamment) qui s’en rapprochent[[Le Fou d’Elsa, page 427.]],

de la même façon que le lexique et l’œuvre visent à la fois le grand public et le lecteur lettré. Reste que le lexicographe sait par avance que le lecteur lettré, dont il demande la bienveillance, ne sera pas forcément satisfait. On mettra en regard cette captatio benevolentiae finale avec l' »Erratum » du premier tome de l’édition originale de l’Histoire de l’U.R.S.S., dont neuf occurrences sur treize portent sur des transcriptions de patronymes ou de substantifs russes. Il est vrai que les coquilles du Fou d’Elsa – ce cas de figure n’est pas unique dans l’édition d’un poème d’Aragon, mais ici leur nombre est assez remarquable – montrent clairement que l’auteur a mal relu ses épreuves, à la différence de celles de l’Histoire de l’U.R.S.S. qui ont pu être corrigées dans l’urgence. Mais ici les fautes avouées, qu’elles aient ou non à être pardonnées, concernent les erreurs dues à la seule transcription graphique. L’explicit précédant l’injonction finale fait porter la charge de la probabilité d’erreurs non sur la relative incompétence de l’auteur, mais sur ses choix : ces « erreurs » pourraient être « volontaires » « par fantaisie » ; dans le cas contraire, elles seraient dues à sa seule « négligence ». La « négligence » est celle qui propose par exemple, entre l’œuvre et le lexique, des graphies concurrentes pour Al-Ma’arrî, la « fantaisie » celle des compromis que le lexicographe monnaie entre la rigueur et le bon sens, sur lesquels il s’explique dans la notice initiale et qu’il nomme ses « inconséquences ». Aragon a déjà prévu, au nombre des r(e)lecteurs de l’œuvre, les lecteurs critiques à venir.