Hervé Bismuth, « Une pratique intertextuelle d’Aragon : l’écriture de l’hommage dans Les Poètes » (2005)

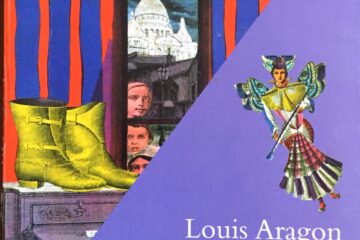

Hervé Bismuth; Une pratique intertextuelle d’Aragon : l’écriture de l’« hommage » dans Les Poètes (1960)

On envisage couramment la spécificité du langage poétique sous l’angle d’une prise de parole émise par une instance, qu’à la suite des travaux de Käte Hamburger[[Voir Logique des genres littéraires (1986).]], on désigne comme celle du « Je » lyrique, ce qu’Aragon reformulait en 1963 de la façon suivante :

[…] pour ce qui concerne ma poésie, […] il n’y a pas d’erreur lorsque les gens la considèrent (comme ils font toutes les poésies) du point de vue du « je » ou du « moi », sachant bien que c’est moi qui parle, et ils ne prêtent à personne des paroles qui sont bien mes paroles […] Or, dans ma poésie, il y a au moins un autre personnage, celui auquel on s’adresse[[Entretiens avec Francis Crémieux, NRF Gallimard, « Troisième entretien », page 53.]].

Il est vrai que cette instance du « Je », chez Aragon comme chez d’autres, parce qu’elle est un terreau propre à laisser fleurir les marques énonciatives d’un discours à la première personne (déictiques, tours émotifs, subjectivité…), ouvre également la porte à la reconnaissance d’un « tu » qui n’est pas le lecteur, et avec lequel ce lecteur devra partager le désir qu’a l’écrivain de son destinataire. Mais ce « Je » amène également l’écriture du poème à construire une énonciation tierce, celle de l’hommage, émergeant selon les périodes sous les avatars de l’adresse à la Muse ou au Prince, des dédicaces au mécène, au payeur ou au protecteur, des tombeaux et des encensoirs. Les différentes figures du destinataire dessiné par cette dernière énonciation recoupent très nettement les différents visages de lui-même que le poète offre à des époques diverses à la société dans laquelle il évolue : c’est à partir du XIXe siècle que le poète, définitivement installé dans son indépendance bourgeoise, choisit librement de saluer ses pairs et de leur témoigner le spectacle, offert à des lecteurs de plus en plus nombreux, de son affection, de son estime, de sa solidarité.

L’équipée surréaliste marquera en France une étape décisive dans l’évolution de la forme de cet hommage poétique : outre les ponts jetés par les membres du groupe, tout au long de leur vie, en direction des peintres, associant les noms d’Eluard, Prévert, Aragon, à ceux d’Ernst et Magritte, Van Gogh et Picasso, Matisse et Chagall, la pratique poétique d’expériences partagées de l’écriture induit chez les poètes français le renoncement à l’individualité du style revendiquée par les auteurs dix-neuvièmistes et leurs critiques, et les amène à bâtir leurs hommages littéraires ou artistiques dans le matériau même, lexical, formel ou sémantique, habituellement manipulé par le destinataire de l’hommage. De Baudelaire à Mallarmé, ce destinataire n’avait fait que descendre du piédestal apparent de l’exergue pour habiter le corps du poème ; mais ce poème restait lui-même la propriété privée de son locuteur : « Le Tombeau d’Edgar Poe » ne présentifie en rien dans ses signifiants ou sa prosodie le poète de Boston qui goûtait peu les sonnets, et archaïsme lexical, facture classique du sonnet, sont dans cet hommage la double griffe du dédicataire. Le poème à l’image/hommage de son destinataire ne se construira qu’à partir de notre siècle, devenant ainsi un véritable art poétique, tant du destinateur que du destinataire de l’hommage. Ainsi, dans « Le jeu de construction »[[In « Mourir de ne pas mourir », Capitale de la douleur, 1926.]] de Paul Eluard, la dédicace : « A Raymond Roussel » placée en exergue du poème invite le lecteur à reconnaître dans les vers du texte la pratique rousselienne de construction d’images quotidiennes et ce, dès le premier vers :

L’homme s’enfuit, le cheval tombe

qui est une juxtaposition de deux images véhiculant des sèmes d’angoisse et d’impuissance obtenue à partir de la troncation d’un exposé banal d’évidence : « Le cheval s’enfuit, l’homme tombe ». Une telle pratique de l’hommage sculpte ainsi un véritable art poétique, tant du destinataire de cet hommage que de son énonciateur : Eluard pratique à la même époque le jeu rousselien, notamment dans cet incipit de « L’aube impossible »[[In Les dessous d’une vie ou La pyramide humaine, 1926.]] :

C’est par une nuit comme celle-ci que je me suis privé du langage pour prouver mon amour et que j’ai eu affaire à une sourde

où les sèmes présents dans le poème précédent sont cette fois obtenus par l’inversion syntaxique des deux séquences présentatives.

Dans Les Poètes, poème – par excellence – de l’hommage intertextuel, la polyphonie énonciative et prosodique encourage a priori à des lectures similaires des poèmes-hommages qu’il contient. La possibilité d’une telle lecture est certes confirmée dès le premier hommage du livre, « Le Voyage d’Italie », dans lequel l’auteur prononce une prosopopée de Marceline Desbordes-Valmore, dans un lexique puisé chez la poétesse française du XIXe siècle, et en y collant deux de ses textes en italique[[« Par ces carrefours verts où la Madone brille » est extrait du poème « Une halte au Simplon » ; « Les yeux pleins d’églises » aurait été recueilli dans le carnet personnel de la poétesse, qu’Aragon a possédé.]] ; l’hommage prosodique est de même présent dans « La Halte de Collioure », hommage au poète espagnol Antonio Machado, qui retrace la mort du poète fuyant l’Espagne franquiste à la frontière française sur la route des exilés espagnols : le poème, d’une longue laisse, est construit d’heptasyllabes rimant une fois sur deux, mimant ainsi dans l’imparité du deuil le modèle épique du romancero et de ses octosyllabes aux rimes assonantes aux vers pairs et libres aux vers impairs.

A étendre ce constat en le généralisant à l’ensemble du livre, le risque est grand de systématiser l’intertexte des Poètes en supposant des liens qui n’existent tout simplement pas[[Telle a été la pratique, doublement courageuse pour un « essuyeur de plâtres » anglophone, de William Calin in « The Poet’s poet : intertextuality in Louis Aragon », Symposium, XL, printemps 1986.]], et surtout d’abandonner des pistes autrement plus récurrentes que le collage ou le pastiche. L’écriture de l’hommage dans Les Poètes a recours à d’autres procédés intertextuels au nombre desquels je me propose d’en décrire trois : la mise en icône, le jeu de piste et l’intertextualité tierce.

La mise en icône

La pratique hypertextuelle draine le plus couramment deux signaux simultanés : le premier, de loin le plus étudié, est l’hypotexte proprement dit, reproduit soit textuellement, avec ou sans altération (les mots de Marceline Desbordes-Valmore dans « Le Voyage d’Italie »), soit par métonymie lexicale, stylistique ou thématique, comme dans la parodie ou le pastiche (un semblant de romancero dans « La Halte de Collioure ») ; le second, souvent nécessaire pour que la pratique intertextuelle ne reste pas lettre morte, voire ne soit pas assimilée à un simple copiage, est celui qui signale la passerelle intertextuelle. Ce dernier signal peut être d’ordre graphique (guillemets ou italique, comme le fait Aragon pour le texte de Marceline Desbordes-Valmore ou pour le « Prague aux doigts de pluie » de Vitezslav Nezval ou… pour se citer lui-même, in « Je lui montre la trame du chant » !) ou mentionner l’énonciateur du texte premier, en indiquant selon le protocole le nom, éventuellement l’ouvrage de l’auteur cité, comme dans l’épigraphe de Maïakovski dans le deuxième poème du « Discours à la première personne », où, de façon plus discursive, dans « Complainte de Robert le Diable », citant un « rêve éveillé » de Robert Desnos :

Comme un soir en dormant tu nous en fis récit

Accomplir jusqu’au bout ta propre prophétie

Il arrive pourtant que ce dernier signal soit vide, et dans ce cas la reconnaissance de la pratique intertextuelle dépend de la seule culture personnelle du lecteur, qui a, si large fût l’étendue de cette culture, peu de moyens de distinguer – éternel débat – les relais intertextuels provenant de son propre jardin personnel de ceux qui auraient travaillé le scripteur, consciemment ou non ; le lecteur-critique aura en ce cas à œuvrer de façon non pas à prouver (prouver quoi, d’ailleurs ?) mais à convaincre son destinataire de l’évidence d’une telle bouture. C’est ainsi que William Calin, en l’absence de l’existence de ce second signal, argumente un collage du Faust de Gœthe dans le « Prologue » et les deux premiers tableaux du livre, ce dont je suis personnellement convaincu, et va jusqu’à voir sous les traits de Marceline Desbordes-Valmore ceux de Gretchen/Marguerite, ce qui me satisfait déjà moins.

A l’opposé de cette dernière pratique, Aragon instaure dans Les Poètes une pratique peu courante de l’intertextualité, qu’il prolongera dans Le Fou d’Elsa (1963), celle de l’icône, au sens qu’en a défini Pierce : c’est la pratique qui, à rebours des plus évidentes et étudiées, consiste à n’émettre que le second signal, celui de la passerelle intertextuelle, en proposant au lecteur le soin (le défi ?) de reconstituer lui-même l’hypertexte. Antoine Compagnon lui-même n’envisage ce cas de figure que comme étant purement théorique :

L’icône, diagramme ou image, ne se rencontre jamais seule, sans composante indicielle ou symbolique : elle serait irrecevable, presque obscène[[In La seconde main, Seuil 1979, p. 80.]].

C’est pourtant l’icône, et plus précisément son sous-genre, l’image, qui est la pratique intertextuelle presque systématique à introduire l’écriture de l’hommage dans ce poème. Le « Prologue » en trente-deux quintils qui inaugure ce long défilé de poètes, prononcé en play-back sur une scène de théâtre par un comédien ringard en habits déchirés, ne déverse pas moins de vingt-trois patronymes de poètes pour vingt quintils, si l’on excepte ceux du musicien Gershwin et du meurtrier de Pouchkine, Lermontov étant quant à lui désigné par l’antonomase : « Le Hussard sur les Monts Caucase »[[La condensation iconique est poussée à l’extrême au cœur du poème, par la succession allusive de quatre patronymes de poètes en un seul alexandrin :

« Lorca Maïakovski Desnos Apollinaire

Leurs ombres longuement parfument nos matins » (in poème « Ainsi Prague a perdu… »).]]. Ce « Prologue », surmonté d’une exergue en italique : « Chanté » posant pour une indication didascalique, tout autant que les effets d’annonce du comédien qui enguirlande son public en lieu et place de la captatio benevolentiæ attendue, laissent prévoir dans la suite de l’œuvre une apparition de ces poètes nommés au générique ainsi qu’un développement de l’hommage dont leur patronyme n’est que l’icône. De quel type d’apparition pourra-t-il s’agir ? Dans le registre de la fable d’une pièce de théâtre onirique, la seule poétesse à monter sur scène – en-dehors de l’Auteur et de ses avatars – dans ce poème est Marceline Desbordes-Valmore, Antonio Machado n’apparaissant qu’à travers le prisme du « Spectacle à la lanterne magique ». Au lexique des discours « prononcés » sur cette scène apparaîtront seulement les noms de Verlaine, Rimbaud, Nerval, Lorca et Apollinaire, et de façon allusive, les trois derniers dans des hommages consacrés à Desnos, Carco et Nezval. Ces trois hommages en revanche, ainsi que « Les Feux de Paris », consacré à Baudelaire, surgissent dans le poème sans que rien ne les ait introduits au générique. Omissions réciproques dues à l’inachèvement du projet ou duperie volontaire ?

La première hypothèse n’est guère satisfaisante au regard de ce que l’on sait de la genèse de l’œuvre : le poème sur Baudelaire, les deux poèmes sur Carco – seul poète avec Nezval à mériter plus d’un hommage dans l’œuvre -, « Chanson du quai de Béthune » et « Celui qui s’en fut à douleur », et le poème « Prose de Nezval » furent des poèmes de circonstance parus dans Les Lettres françaises respectivement en décembre 1957 (sous le titre : « Plein Feu », à l’occasion du centenaire des Fleurs du mal), mars 1958 (Prix de l’unanimité à Francis Carco), mai 1958 (mort de Francis Carco) et avril 1958 (mort de Vitezslav Nezval) ; au printemps 1958, Aragon travaillait à La Semaine sainte qui paraîtra à l’automne suivant, et le poème Elsa édité en 1959 sépare encore la parution du roman de celle des Poètes : il y a donc fort à parier que lorsque Aragon se met au travail sur Les Poètes, les hommages de circonstance sont déjà écrits. Le « Prologue » des Poètes serait alors très certainement postérieur à ces hommages de circonstance, et un éventuel inachèvement ne paraît guère probable.

Reste la duperie volontaire… Outre le fait qu’un tel constat empêcherait la lecture de l’œuvre de progresser (pourquoi pas, après tout ?), cette pratique s’accorde assez mal, en dépit des provocations bouffonnes qui ponctuent le poème, avec le propos et le ton des hommages qui, eux, sont bien réels. D’autre part, Aragon place à divers endroits de ce poème certains signaux intertextuels peu pratiqués dans les textes littéraires, signaux à visée illocutoire, que je regrouperai sous l’appellation commode de « jeux de piste ».

Les jeux de piste

En marge de l’insertion volontaire d’un hypotexte, la passerelle intertextuelle peut être signalée ou omise par le scripteur de l’hypertexte ; la mention d’une telle passerelle est en tout cas facultative et se laisse aussi bien décrire comme étant un simple métadiscours intertextuel ; au-delà ou en l’absence de ce métadiscours, on peut concevoir un autre discours en marge, véritable méta-métadiscours, celui qui se contenterait de signaler… qu’il existe une passerelle : « Cherchez bien, il y a quelque chose à trouver… ». C’est ainsi qu’Aragon pratique le « jeu de piste » dans Les Poètes. Trois de ces jeux de piste les plus lisibles sont ceux pratiqués par un des avatars de l’Auteur dans ce poème, le Montreur du « Spectacle à la lanterne magique ». Ils s’adressent tous trois directement au lecteur/spectateur du poème/spectacle.

Les deux premiers sont énoncés à la suite dans l’intervention du Montreur qui succède au poème « Les Amants de la place Dauphine ». Le premier :

Ainsi

vous avez accepté sans broncher je n’ai pas entendu le moindre bruit dans les banquettes vous avez assistant à cette très horrible tragédie

accepté comme allant de soi qu’en 1838 à Milan se chantât La Chanson du Saule et ce ne pouvait alors qu’être Rossini pourtant

c’est Verdi qu’anachroniquement vous entendiez à travers la pluie

donne à lire rétrospectivement dans « Le Voyage d’Italie », en signalant l’anachronisme de La Chanson du Saule, un autobiographème de l’Auteur provenant du Roman inachevé (1956) :

J’ai sur le Quai des Esclavons croisé plus d’une Desdémone

Dont les yeux et les amants vont Ange enfant naïve ou démone

Se perdre au loin vers Famagouste Elle chante quand elle dit

Ma mère avait une servante une musique de Verdi[[« Les dames de Carpaccio lentes et lourdes à ravir ».]]

Dans ce poème, la musique de Verdi était associée à la tentative de suicide d’Aragon en Italie en septembre 1928 :

Mes chers amis quand je mourrai jetez mon cœur au fond des mers

Le saule ici n’a rien valu pour les pauvres gens qui s’aimèrent[[Ibidem.]]

Le second,

Ainsi dans les images que je viens de faire devant vous défiler vainement vous avez cherché le poète une ombre de poète au galetas place Dauphine

ne reconnaissant point ce refrain boiteux qui vient à l’auteur du chevalier Dassoucy

Avez-vous lu Dassoucy je vous le demande ô candidats au baccalauréat poétique

énonce à la suite du premier le protocole d’une sorte de jeu de société dont on connaît les règles après coup : non seulement « Cherchez l’erreur », mais aussi « Il y a des auteurs à chercher derrière d’autres auteurs », Aragon derrière Marceline Desbordes-Valmore, Dassoucy derrière Aragon, etc… ; un jeu où la banque – l’Auteur citant – gagne à coup sûr : non seulement – puisqu’il est question de baccalauréat – Dassoucy (var. : D’Assoucy) ne hante pas particulièrement les programmes et les manuels scolaires, mais encore s’il les hante, ce n’est en principe que comme narrateur et dramaturge : les œuvres poétiques de Dassoucy n’ont plus été publiées depuis le dix-septième siècle, à en croire le catalogue de 1960 des ouvrages recensés à la Bibliothèque Nationale… Toujours est-il qu’un tel jeu de piste, en traçant un parcours intertextuel situé largement au-delà des limites culturelles du lecteur – aussi savant fût-il, et pour cause -, modifie du même coup la posture de ce lecteur, le rendant a priori crédule – « après tout, il y a de fortes chances que les auteurs du générique soient présents dans les textes du poème -, et en même temps critique – « on me reproche de ne pas voir ce que j’ai sous les yeux : à moi de m’exercer mieux » -.

Le troisième jeu de piste confirme le lecteur dans cette double posture. A la suite de la « Complainte de Robert le Diable », le Montreur signale :

Je pense à toi Desnos Qu’est-ce que cela me dit Cela ne vous dit rien L’autre fois c’était Andromaque il y a comme cela des tours de phrase qui font tour de chant tout de même c’est un peu fort je proteste contre le parolier qui plagie Andromaque enfin Andromaque façon de parler Racine ici n’est pour rien encore que le vers baudelairien vienne effectivement du vers de Racine un de plus qui prend où il le trouve son bien La poésie est tout autant qu’invention plagiat depuis qu’il y a des hommes et qui font des vers

Le déictique « L’autre fois » utilisé pour signaler une présence d’« Andromaque » tout autant que la mention du « vers baudelairien » et la reprise de l’hémistiche alexandrin « Je pense à toi Desnos » amènent la mémoire du lecteur – ou sa bibliothèque personnelle, ce qui est mon cas – à lire prospectivement cette fois, infra dans le poème, l’octosyllabe du premier sizain des « Feux de Paris » : « Baudelaire je pense à vous » comme une réécriture volontaire du premier vers du « Cygne » de Baudelaire :

Andromaque, je pense à vous ! Ce petit fleuve[[In Les Fleurs du mal, « Tableaux parisiens ».]],

et confirment la lecture de ce poème consacré à Baudelaire comme un poème-hommage, au sens vingtièmiste du terme qui a été décrit au début de cet article. Mais du même coup, l’insinuation « Qu’est-ce que cela me dit Cela ne vous dit rien » portant sur « Je pense à toi Desnos » fournit la piste d’un collage de cet hémistiche, effectué suivant le même mode que l’hypotexte baudelairien : il ne s’agit point ici du même hypotexte, puisque Baudelaire, « c’était » « L’autre fois ». Ni non plus de Desnos. Ici se profile la troisième pratique intertextuelle des Poètes, celle que j’appelle – par défaut – l’intertextualité tierce.

L’intertextualité tierce

Ce poème consacré à Desnos brandit en effigie dès son premier vers l’icône de Nerval : non que la poésie de Desnos en appelle formellement ou thématiquement au vers nervalien, à la différence de ce qu’Aragon affirme de la poésie baudelairienne et du vers racinien ; le lecteur du Roman inachevé sait ce qu’il en est du lien qui unit Aragon, Desnos et Nerval, « Complainte de Robert le Diable » constituant, dès les deux premiers vers :

Tu portais dans ta voix comme un chant de Nerval

Quand tu parlais du sang jeune homme singulier

la longue paraphrase, aux personnes du discours cette fois, de quatre vers du poème « Le mot “vie” » :

Desnos c’était un bal dans ce quartier où l’on mange koscher

Qui se souvient des amants dérangés sous la porte cochère

Nous allions parlant de Nerval un soir de quatorze juillet

Il disait que l’amour est une plaie en travers de la gorge

C’est effectivement de Nerval que provient le collage de cet hémistiche, et du sonnet des Chimères « Myrtho » :

Je pense à toi, Myrtho, divine enchanteresse,

La mention de Nerval, outre d’être un signal, tout autant que l’emploi de l’alexandrin utilisé pour cet hommage, ne sont pas de convention ni même seulement affectifs : ce thème, ce rhème, participent pour le moins d’une prise de position poïétique, celle d’une réhabilitation. Cet hommage tardif à Desnos est écrit par Aragon en alexandrins, précisément parce que la fascination de l’auteur de « Comme » pour le « vers racinien » ne contribuèrent pas peu à son excommunication par le Pape du surréalisme[[Voir André Breton, Second manifeste du surréalisme, 1930. Cette réhabilitation est aussi une réparation pour celui qui écrivit sous le titre « Corps, Âme et Biens » in Le Surréalisme au service de la Révolution, no. 1, juillet 1930, p. 13-15, à propos de Corps et biens de Robert Desnos : « cet être nul, ce spécialiste du cafouillage lyrique, ce dindon à mettre à toutes les sauces […] ce menteur professionnel […] se range ainsi définitivement dans la catégorie des mouches à merde ». Il est vrai que Desnos avait participé à la rédaction du pamphlet « Un cadavre » en janvier 1930, dirigé contre Breton en réaction à son second Manifeste. Ce texte n’a jamais été repris dans les éditions de l’Œuvre Poétique d’Aragon. Il est sûr qu’une telle réédition était délicate après la mort de Desnos en 1945 au camp de concentration de Térézine. Il est actuellement disponible dans la réédition par Marie-Claire Dumas des Œuvres de Robert Desnos en « Quarto » Gallimard, 1999, p. 590-91.]]. Les alexandrins utilisés par Aragon ne sont pourtant pas ceux de Desnos : à l’exception de certains sonnets, les seuls quatrains écrits par Desnos en rimes alexandrines embrassées sont à ma connaissance ceux du poème « Le Rêve dans une cave » de Youki 1930 Poésie[[In Destinée arbitraire, Poésie/Gallimard.]]. Ainsi s’élabore une intertextualité non plus à deux éléments constitutifs : hypotexte/hypertexte, mais à trois. A quatre même… : au nombre des images construites par le poème, Nerval, Desnos et Aragon ne sont pas seuls de la partie. Dans les deux quatrains :

La ville un peu partout garde de ton passage

Une ombre de couleur à ses frontons salis

Et quand le jour se lève au Sacré-Cœur pâli

Quand sur le Panthéon comme un équarrissage

Le crépuscule met ses lambeaux écorchés

Quand le vent hurle aux loups dessus le Pont-au-Change

Quand le soleil au Bois roule avec les oranges

Quand la lune s’assied de clocher en clocher

on reconnaît certes les pas du promeneur nocturne Aragon marchant dans ceux de son puîné, les images du premier se mêlant à celles du second, telle celle du « Veilleur du Pont-au-Change »[[Réédité ibidem.]], mais si le motif de la lune est omniprésent chez l’auteur des Nuits blanches et d’Etat de veille, l’association d’une lune et d’un clocher ne doit pas plus à celui-ci qu’à Aragon, mais est le résultat d’un collage supplémentaire, celui de Musset et de sa « Ballade à la lune » :

C’était, dans la nuit brune,

Sur le clocher jauni,

La lune,

Comme un point sur un i.

Cette pratique de l’intertextualité « tierce », conçue non comme l’occasion d’un dialogue, mais comme celle d’une polyphonie, apporte une touche quelque peu personnelle à celle du poème-hommage, à la fois atteinte à la propriété privée artistique – le matériau de l’hommage pouvant ainsi appartenir à des tiers extérieurs au dialogue noué entre le diseur d’éloge et son dédicataire – et élévation du destinataire à un Panthéon de poètes dans lequel, à la différence de celui du William Shakespeare de Victor Hugo[[Livre II : « Les génies ».]], thèmes et rêves se mélangent… et se mêlent à ceux du Poète-citant. C’est cette pratique qui est à l’œuvre dans « Prose de Nezval » où Aragon, introduisant le poète surréaliste tchèque Vitezslav Nezval par le détour d’une parenthèse à la manière de François Villon :

Mais les poètes de notre âge

Durent moins que paille brûlée

J’en ai tant vu tournons la page

Aussitôt venus qu’en allés

Semblant ici-bas en voyage

signale une passerelle intertextuelle :

Les pas de lune dans Prague où passa mon Apollinaire

pour aussitôt se citer lui-même :

Dans le Hradschin désert la lune est sans rivale

Elle peint sur le pont le deuil blanc des statues

La radio ce soir a parlé de Nezval

Pour dire qu’il s’est tu

dans une ambiance et un lexique encore prégnants du « Passant de Prague d’Apollinaire » :

La Mort, tirant la corde, sonnait en hochant la tête […] De ce pont orné de statues pieuses, on a le spectacle magnifique de la Moldau et de toute la ville de Prague avec ses églises et ses couvents.

En face de nous se dressait la colline du Hradschin.

Cette intertextualité tierce est également proposée au lecteur dès le « Prologue » par le canal d’un signal intertextuel peu pratiqué dans les textes littéraires, le calembour – ici à prendre en son sens strict de jeu sur l’homonymie. Au-delà de coq-à-l’âne tels le jeu de mots « Il y a grenade et grenade » servant de relais entre l’évocation de Federico Garcia Lorca, mort à Grenade, et celle d’Aubanel, auteur de La Grenade entr’ouverte, dans le calembour (noir) :

Marlowe il te faut la taverne

[…]

A la lueur d’une lanterne

Nerval s’y pend c’était fatal

obtenu à partir des signifiants « Lanterne », toponyme associé à la pendaison du poète français (rue de la Vieille-Lanterne) et « lanterne » d’autre part, celle que tiennent les assassins de Marlowe, le commentaire « c’était fatal » signale à bon entendeur que ce jeu de mots est également le signal du trajet d’une filiation littéraire, celle de Marlowe à Nerval passant par Gœthe : écriture, réécriture de Faust et traduction du Faust de Gœthe par Gérard de Nerval.

Marché de dupes ?

La lecture des Poètes peut ainsi laisser au lecteur qui la quitte l’impression amusée d’avoir passé un marché de dupes, mais de s’en tirer, même escroqué, à bon compte… Le chant d’un « Prologue » évoquant sur une scène de théâtre plus de vingt poètes, suivi d’une adresse au public promettant des « grands acteurs », des « seconds rôles » et autres « comparses », laisserait entendre que vont apparaître sur cette scène, dans un poème intitulé Les Poètes, tout ou au moins partie des personnages annoncés. En lieu et place de ces personnages, à l’exception de Marceline Desbordes-Valmore, d’autres montent sur scène, bien peu à vrai dire si l’on compare leur nombre à celui de la dizaine de grands rôles, avatars du scripteur, se succédant sur ce « théâtre intérieur » : le Prologue, un vieillard poète, Prométhée, le Ballet, le Montreur, l’Auteur, un jeune poète, le scripteur du « discours à la première personne », le dramaturge… et sous réserve de n’avoir oublié personne. Le poème est de plus au moins tout autant une autobiographie qu’une anthologie. Aussi ce spectacle n’est-il nullement celui dans lequel Aragon met en scène « ses » poètes, mais, ce qui est exactement le contraire, celui où il monte sur scène pour évoquer les poètes à travers sa propre poésie. Il est vrai que l’Auteur, lui, n’avait rien promis, et il peut décliner toute responsabilité si le Prologue a menti en promettant la lune sur ce qui allait suivre…

Mais le lecteur curieux des Poètes gagne en revanche infiniment plus que ce qu’il a misé : la fable théâtrale des Poètes ne se contente pas d’être un one-man-show de poèmes-hommages distillés au filtre de l’imaginaire, de la prosodie et de l’autobiographie d’un Auteur encombrant, elle est également celle qui fait monter sur scène un poète pour évoquer des poètes avec des textes d’autres poètes. Ce petit livre de deux cent cinquante pages condense de la sorte une charge potentielle d’intertextualité infinie, où le moindre poète présent au générique, le moindre poète cité dans le corps du poème, le fût-il de façon allusive comme Byron, Homère, Eluard, Le Tasse, Poe, Maïakovski, Pétrarque… est pour le lecteur susceptible d’être un peu plus qu’un simple signifiant, dans la mesure où il a pu tomber sur des collages de poètes (Musset, tout au moins) non mentionnés : une bibliothèque de Babel au format poche.

Hervé Bismuth,

Hétérogénéités,

BABEL n° 3,

Presses universitaires de Toulon,

1999, relu et corrigé 2003.